Борис Акунин - Часть Европы (с иллюстрациями)

- Название:Часть Европы (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-080480-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Часть Европы (с иллюстрациями) краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

«Страна, которую мы называем Древней Русью, так сильно отличалась от России послемонгольской эпохи, что через толщу минувших столетий кажется нам какой-то сгинувшей, легендарной Атлантидой… Был ли на самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне варягов? Прибивал ли Олег щит на врата Цареграда?» Борис Акунин адресует свою историю отечества широкой читательской аудитории: людям, которым интересно узнать (или вместе с автором увлеченно вычислить), как было на самом деле. И попытаться понять, что́ в нашем тысячелетнем государстве так и что́ не так (и почему).

Часть Европы (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

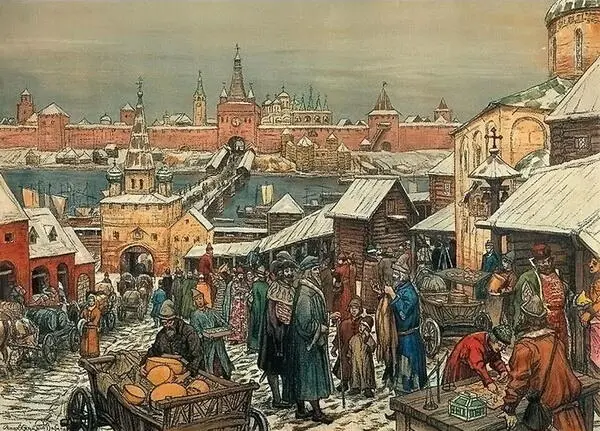

Новгородский торг ( А. Васнецов)

Но сначала давайте посмотрим, как возникло это уникальное для Руси государственное образование и как оно было устроено. (Если быть точным, похожее устройство имел еще Псков, но он постоянно находился в орбите влияния своего «старшего брата», а то и официально становился частью новгородской республики, поэтому касаться истории псковского княжества мы не будем).

Власть Киева над отдаленной северной провинцией начала ослабевать после смерти Ярослава Мудрого. В течение следующего полувека вследствие чехарды на столичном престоле в Новгороде шесть раз сменялись князья, что поколебало престиж княжеской власти в городе, где издавна была сильна собственная торгово-земельная аристократия. Новгородцы, которые дважды успешно возводили на трон выдающихся правителей — Владимира Красно Солнышко и Ярослава Мудрого — всегда отличались своенравием и непокорностью. Еще в период формальной подчиненности Киеву, в 1102 году, произошел один характерный случай, ставший провозвестником грядущей независимости.

Великий князь Святополк Изяславич договорился с Владимиром Мономахом, что сын последнего, Мстислав, уступит новгородское княжение Святополкову сыну Ярославу.

Однако новгородцы с этим не согласились. Они заявили, что не хотят расставаться с полюбившимся им Мономашичем и Святополчича к себе не примут. Город посмел воспротивиться воле двух сильнейших феодалов тогдашней Руси, поставив под угрозу компромисс, который был достигнут Святополком и Мономахом с немалым трудом.

Интересно, что великий князь не стал карать строптивцев, а пригласил их к себе для разбирательства. Новгородские послы прибыли в Киев и повели себя там удивительным для подданных образом. Когда Святополк начал настаивать на своем решении, северяне дерзко ответили: «Если у твоего сына две головы, пусть приезжает». Поразительная по наглости угроза, произнесенная в лицо монарху, прямо в его столице, не только осталась безнаказанной, но послы еще и добились своего. Великий князь поспорил-поспорил, да и уступил. Новгородцы вернулись обратно с Мстиславом, который еще долго после этого у них правил.

Авторитет центра совсем ослабел во второй четверти XII века, когда началось соперничество Мономашичей с Ольговичами. Новгородчина, как и другие русские земли, оказалась втянута в это нескончаемое противостояние, но не пожелала быть игрушкой в руках властолюбивых князей и предпочла взять свою судьбу в собственные руки.

Сын Мстислава Владимировича, столь любимого новгородцами, Всеволод Мстиславич, не пользовался в городе популярностью. Как выразился Костомаров, «характер у новгородцев отличался живостью и изменчивостью». В 1136 году они восстали и, сказав: «Ты посиди у нас, пока мы поищем себе другого князя», поместили Всеволода вместе со всей семьей под арест. Продержали князя в заточении несколько недель, а потом прогнали вон, обвинив в том, что он «не блюдет смердов», то есть плохо заботится о простых людях.

С этого момента Новгород переходит от единоличного княжеского правления к правлению коллегиальному, что и дает историкам основание называть это средневековое государство республикой, хотя установившийся здесь строй можно считать республиканским лишь со множеством оговорок.

Общественное устройство Господина Великого Новгорода

Кичливое самоназвание, напоминающее титулование другой средневековой купеческой республики, Венецианской (Serenissima Repubblica di Venezia), возникло не сразу, но постепенно вошло в дипломатический обиход и стало использоваться в официальных документах. В период максимального могущества территория Господина Великого Новгорода составляла половину всех русских земель.

Система управления этой большой страны заслуживает подробного рассказа.

Ее столица делилась на пять районов, называвшихся «концами», и за каждым из них была закреплена своя область, «пятина»: Водская, Обонежская, Бежецкая, Деревская и Шелонская.

Новгородские «концы» ( М. Руданов)

На более позднем этапе, по мере расширения новгородских владений на север и восток, вплоть до Северного Ледовитого океана и Уральских гор, у республики появились колонии, именовавшиеся «волостями». Оттуда в метрополию везли товары: меха, пользовавшиеся в Европе неизменным спросом, поскольку без них был немыслим наряд мало-мальски состоятельного человека; воск, употреблявшийся в огромных количествах для изготовления свечей; сырую и выделанную кожу; мёд; моржовый клык. С Запада на Русь и дальше (новгородские купцы добирались до Средней Азии) везли ткани, железные изделия, вино. Особенным спросом пользовалось «красное» (то есть любое цветное, но прежде всего именно красное) сукно.

Сам город тоже разрастался. В некоторых источниках говорится, что в лучшие времена там жило 400 тысяч человек. Хоть эта цифра вне сомнений сильно завышена, в XIV веке Новгород безусловно был самым большим и самым богатым городом Руси.

Его население делилось на три основных сословия: бояре, «житьи люди» и «черные люди». Все новгородцы, кроме того, неформально делились на «лучших» и на «меньших» (они же «старшие» и «молодшие») в зависимости не столько от родословия, сколько от капиталов — ведь государство жило исключительно торговыми интересами, и богатство ценилось выше аристократического происхождения. Юридически все лично свободные граждане считались совершенно равноправными.

Бояре были потомками старейшин еще дорюриковой эпохи и варяжских дружинников. Они владели поместьями, но при этом активно участвовали и в торговле — в качестве инвесторов.

Непосредственно коммерцией занимались купцы, входившие в сословие новгородского среднего класса — «житьих людей» (то есть в буквальном смысле «домовладельцев»). Торговые люди объединялись в «сотни», своего рода промышленные товарищества, каждое из которых имело свои традиции и собственный устав. Членство в самой почтенной из гильдий, именовавшейся «Ивановское Сто» (в честь церкви Святого Иоанна), обходилось в огромную сумму — 50 серебряных гривен.

Характерной чертой новгородской торговли было акционерное партнерство. Купец участвовал в операциях не столько личными капиталами, сколько средствами пайщиков, среди которых были и «лучшие», и «меньшие» новгородцы. Особой категорией «житьих людей» являлись «своеземцы» — мелкие землевладельцы, которые тоже вкладывали весь свой доход в торговлю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма пятая и шестая) [с иллюстрациями] [Странный человек + Гром победы, раздавайся]](/books/266845/boris-akunin-smert-na-brudershaft-filma-pyataya-i.webp)

![Борис Акунин - Просто Маса [с иллюстрациями]](/books/1148584/boris-akunin-prosto-masa-s-illyustraciyami.webp)