Геннадий Горелик - Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации

- Название:Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-080251-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации краткое содержание

Современная наука родилась сравнительно недавно — всего четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Причины этой революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имели признанного объяснения. А радикальность происшедшего ясна уже из того, что расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто.

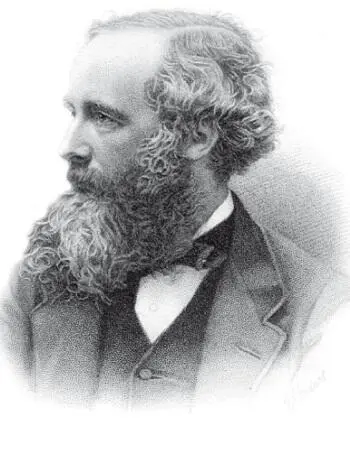

Эта книга рассказывает о возникновении новых понятий науки, начиная с изобретения современной физики в XVII веке и до нынешних стараний понять квантовую гравитацию и рождение Вселенной. Речь идет о поворотных моментах в жизни науки и о драматических судьбах ее героев, среди которых — Г. Галилей, И. Ньютон, Дж. Максвелл, М. Планк, А. Эйнштейн, Н. Бор, А. Фридман, Ж. Леметр, М. Бронштейн, Л. Ландау, Г. Гамов, А. Сахаров и др.

По словам академика РАН, лауреата Нобелевской премии В.Л. Гинзбурга, Геннадий Горелик «является выдающимся историком физики. Он доказал это своими статьями и книгами, последняя из которых посвящена биографии А.Д. Сахарова в контексте советско-американской истории водородной бомбы».

Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На этом черновик обрывается, но можно думать, что Максвелл далее написал нечто вроде: «…чтобы постоянно задавать новые вопросы и сомневаться в привычных ответах».

Одна из задач науки — выяснение границ применимости ее теорий. Подобную границу Максвелл выявил, когда понял, что в молекулярной физике напрямую не работает Ньютонова механика, нацеленная на движение отдельного тела. На смену пришла статистическая механика, имеющая дело с огромным числом движущихся частиц. Так что, и выявляя границу применимости самой науки — в вопросе происхождения элементарных частиц вещества, Максвелл занимался своим делом.

Сам вопрос могла ему подсказать эволюционная теория Дарвина, тогда уже 15 лет горячо обсуждаемая. Теория эта объяснила массу биологических фактов, но один вопрос остался без ответа. «Никчемное дело — рассуждать сейчас о происхождении жизни; с тем же успехом можно рассуждать о происхождении материи», — писал Дарвин в 1871 году.

В лекции 1874 года Максвелл размышлял как раз о происхождении вещества. Он напомнил, что и в астрофизике некоторые важные факты объяснятся эволюцией. Например, Солнечная система сформировалась в ходе ее эволюции, расположение и размеры планет не следуют прямо из каких-то фундаментальных физических законов.

Размышляя же о свойствах атомов, Максвелл не мог себе представить их результатом какой-либо эволюции и не допускал также их вечного существования. Лишь первое выглядит логически обоснованным. А во втором легко заподозрить библейскую предвзятость. Во всяком случае, «признак сделанности по образцу» вовсе не убеждал атеиста девятнадцатого века. Тогда постулат о вечности Вселенной выглядел логичной и прогрессивной заменой библейского сотворения мира, тем более что теория Дарвина триумфально заменила картину библейского творения разных форм жизни.

Прогресс физики и астрофизики двадцатого века привел к рождению космологии, а в ней, в свою очередь, к идее рождения Вселенной, и тем самым отправил в архив постулат о ее вечности. Основанием для этого, однако, стало расширение Вселенной, о котором понятия не имели во времена Максвелла. Так что же, он лишь случайно угадал будущее? Ответить на этот вопрос можно будет, когда (и если) выяснится происхождение вещества в процессе рождения Вселенной. Пока же стоит заметить, что Максвелл, высказывая свое представление, ссылался не на авторитет Библии, а на фундаментальный факт атомной физики — тождественность атомов. Максвелл, как и Галилей, верил, что Библия осмысляет лишь дела человеческие, включая и свободу познания, но не диктует содержание Книги Природы.

Распространено мнение, что представление об эволюции жизни несовместимо с библейским мировосприятием. Однако сам Дарвин считал, что «человек может быть страстным теистом и вместе с тем эволюционистом». Один такой человек — А. Уоллес — высказал идею естественного отбора независимо от Дарвина и повлиял на развитие его теории. Другой — ботаник Э. Грей — помогал Дарвину и пропагандировал его теорию в Америке, третий — генетик Ф. Добжанский — уже в двадцатом веке соединил теорию Дарвина с генетикой, изложив свое понимание в статье «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Ситуацию охарактеризовал в конце двадцатого века видный биолог С. Гулд: «Либо половина моих коллег невероятно глупы, либо наука дарвинизма вполне совместима с обычными религиозными верованиями — и столь же совместима с атеизмом».

Джеймс Клерк Максвелл

О себе Дарвин сообщил в конце жизни, что никогда не был атеистом, а свой итоговый взгляд назвал агностицизмом. Агностиком он был библейским не только потому, что в своей религиозной юности основательно изучил Библию и использовал библейские образы в своих трудах. Теория естественного отбора объяснила разнообразие живых организмов, исходя из некой начальной формы жизни, о происхождении которой Дарвин ничего не знал, но описал его библейским оборотом: «В начале жизнь была вдунута в одну или несколько форм». В письме другу он пояснил, что имел в виду лишь то, что жизнь «появилась в результате совершенно неизвестного процесса».

В сущности, то же самое говорил Максвелл о возникновении атомов.

За полтора века, прошедшие со времен Дарвина и Максвелла, биология и физика гораздо глубже узнали, чего они не знают о происхождении жизни и о происхождении вещества. Биологи открыли микроскопический механизм эволюции жизни и углубились в его изучение. Физики раскрыли внутреннюю структуру атома, научились разбирать его на части — элементарные частицы, и поняли, что тождественность атомов следует из неразличимости элементарных частиц.

Проблемы происхождения вещества Вселенной и возникновения жизни до сих пор не удается даже толком поставить, но само обнаружение этих проблем — важная ступень научного познания, на которую первыми ступили Дарвин и Максвелл.

Наверняка найдутся читатели, думающие, что, несмотря на все сказанное, даже единственное проявление библейской религиозности Максвелла в его научных текстах — слишком много и что, будь он атеистом, быть может, достиг бы большего. На этот случай в истории науки есть поучительный пример для размышлений.

«Великий фундаментальный закон прогресса»?

Во времена Максвелла наряду с голосом защитников «великих истин Библии» уже звучали голоса отвергателей всякой религии. Маркс уже определил религию как «опиум народа» и был не первым ее разоблачителем. На роль антипода религии выдвигалась обычно наука или «научная философия».

За создание такой философии первым взялся французский философ Огюст Конт. В 1830-х годах он опубликовал многотомный «Курс позитивной философии», который начал со своего открытия:

Изучение развития человеческого познания приводит к открытию великого фундаментального закона прогресса: каждая ветвь нашего знания последовательно проходит через три различные теоретические состояния: Религиозное, или основанное на вымысле; Метафизическое, или абстрактное; и Научное, или позитивное. Отсюда возникают три философии, каждая из которых исключает другие. На последней — позитивной — стадии разум, оставляя тщетные поиски абсолютных понятий, поиски происхождения и цели вселенной и поиски причин явлений, изучает законы явлений, т. е. неизменяемые отношения их последовательности и сходства. <���…> Прогресс индивидуального разума — не только иллюстрация, но и косвенное свидетельство прогресса общего разума. Отправная точка личности и народа одна и та же, фазы разума человека соответствуют эпохам разума народа. Каждый из нас знает, оглядываясь на свою собственную историю, что он был теологом в детстве, метафизиком в юности и естествоиспытателем в зрелости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: