Геннадий Горелик - Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации

- Название:Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-080251-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации краткое содержание

Современная наука родилась сравнительно недавно — всего четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Причины этой революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имели признанного объяснения. А радикальность происшедшего ясна уже из того, что расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто.

Эта книга рассказывает о возникновении новых понятий науки, начиная с изобретения современной физики в XVII веке и до нынешних стараний понять квантовую гравитацию и рождение Вселенной. Речь идет о поворотных моментах в жизни науки и о драматических судьбах ее героев, среди которых — Г. Галилей, И. Ньютон, Дж. Максвелл, М. Планк, А. Эйнштейн, Н. Бор, А. Фридман, Ж. Леметр, М. Бронштейн, Л. Ландау, Г. Гамов, А. Сахаров и др.

По словам академика РАН, лауреата Нобелевской премии В.Л. Гинзбурга, Геннадий Горелик «является выдающимся историком физики. Он доказал это своими статьями и книгами, последняя из которых посвящена биографии А.Д. Сахарова в контексте советско-американской истории водородной бомбы».

Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Причиной такого скептицизма было то, что возраст Вселенной в два миллиарда лет слишком мал для астрономов. Некоторые звезды старше, и даже Земля, согласно хронологии, основанной на изучении радиоактивных изотопов, оказывалась старше Вселенной, что абсурдно. Вслед за статьей Хаббла его коллега Фред Цвикки предложил другое объяснение: фотоны от далеких галактик краснеют не потому, что галактики удаляются, а потому, что за миллионы лет своего путешествия фотоны от далеких галактик теряют часть своей энергии в силу какого-то взаимодействия с межгалактической средой, как говорили тогда, фотоны «стареют» или «устают». Чем дольше путешествуют, тем больше теряют, а значит, согласно квантовому соотношению E = hν, частота фотонов уменьшается, то есть они краснеют.

В 1931 году Хаббл писал де Ситтеру:

Мы глубоко тронуты Вашей любезной оценкой наших работ о скоростях и расстояниях туманностей. Мы говорим о «видимых» скоростях, чтобы подчеркнуть эмпирический характер этой связи. Интерпретацию, мы думаем, следует оставить Вам и тем очень немногим, кто компетентны обсуждать этот вопрос.

Осторожный астроном-наблюдатель пишет «туманности» вместо «галактики», хотя именно благодаря ему галактики утвердились в астрономии. Но его осторожное отношение к космологии более резонно.

Математический аппарат эйнштейновской теории гравитации настолько отличался от обычного аппарата астрофизики, что лишь немногие освоили его по-настоящему, тем более что применялся этот аппарат в считанных задачах. Да и сама возможность начала Вселенной шокировала и отбивала охоту у зрелых астрофизиков расширять свои математические знания.

Видный британский астрофизик Эдвард Милн, например, чтобы не переучиваться, придумал в 1932 году замену релятивистской космологии: шарообразное скопление галактик разлеталось в окружающую пустоту по законам Ньютоновой физики. Так он получил формулу разлета, сопоставимую с законом красного смещения, но, как быть с перигелием Меркурия и с отклонением света, «теория» Милна не знала и знать не желала. Зато не было проблемы «сотворения мира» из точки. Что случилось в начале разлета, было неясно, но пространству и времени ничего не угрожало.

Сопоставлять наблюдения с кустарными формулами Милна наравне с уравнениями Эйнштейна не могли астрофизики, широко смотрящие на мир. Двое из них были особенно компетентны обсуждать закон красного смещения.

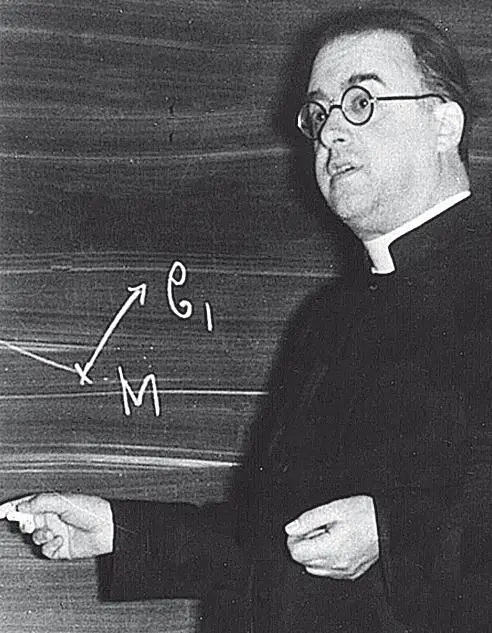

Жорж Леметр, астрофизик в сутане

Этот бельгийский астрофизик, прежде чем заняться наукой, стал католическим священником, всегда ходил в сутане, а свои статьи подписывал «аббат Ж. Леметр». Легко представить себе, какие мысли возникали у его коллег при первом знакомстве. Но даже и после знакомства нелегко было признать, что в его научных текстах все доводы подчинены обычной научной логике. Проще было его смелые идеи связать с сутаной, чем в них вдуматься.

Загадкой истории остается то, что закон красного смещения, называемый соотношением Хаббла, Леметр открыл за два года до Хаббла — в 1927 году. И лишь затем узнал, что динамическую космологию, с которой он связал наблюдаемый разлет галактик, открыл Фридман еще в 1922-м.

Жорж Леметр

Определился с профессией Леметр позже обычного, поскольку в его юношеские планы вторглась мировая война. Он изучал инженерные науки в Католическом университете, когда его мобилизовали в армию. Служил в артиллерии, за боевые заслуги был награжден орденом. После войны изучал математику, физику, астрономию и… готовился к рукоположению. Приняв сан священника, в 1923 году поехал в Англию изучать астрофизику под руководством Эддингтона, а затем в США — в ту самую Гарвардскую обсерваторию, где открытием ритма цефеид начался выход за пределы нашей Галактики. Со знанием первых плодов внегалактической астрономии вернулся в Бельгию и стал профессором в родном университете.

В 1927 году Леметр опубликовал свою ныне самую знаменитую, а тогда совершенно не замеченную статью. Опубликовал он ее на французском языке в неведомом бельгийском журнале — Бельгия отнюдь не была великой научной державой, а главными языками тогдашней астрофизики были английский и немецкий.

«Однородная Вселенная с постоянной массой и увеличивающимся радиусом объясняет радиальную скорость внегалактических туманностей» — длинноватое название статьи говорит и об астрономическом поводе, и о главном результате. Автор использовал статью Хаббла 1926 года о расстояниях до «внегалактических туманностей», то бишь других галактик, и статью коллеги Хаббла по обсерватории — о скоростях галактик. Заметив связь этих величин, Леметр оценил коэффициент разлета галактик (ныне называемый коэффициентом Хаббла) и получил около 600 км/сек . Мпк — величина того же порядка, что у Хаббла два года спустя. При этом Леметр теоретически объяснил удивительный астрономический факт на основе нового, как он думал, решения уравнений Эйнштейна.

Опубликовав работу в малоизвестном журнале, Леметр тем не менее старался донести ее до первых лиц в тогдашней астрофизике. Он послал статью Эддингтону, но тот ее не прочитал (или не понял). Когда в 1927 году в Бельгию приехал Эйнштейн, Леметр встретился с ним и рассказал о своей работе. Эйнштейн указал ему на работу Фридмана, но, хоть и не имел математических доводов против, отвергнул физическую реальность расширяющейся Вселенной. По свидетельству Леметра, Эйнштейн ему сказал: «Математика у вас правильна, но физика отталкивающая».

Наконец, в 1928 году, Леметр отправился в соседнюю Голландию на конгресс Международного астрономического союза, встретился с его президентом де Ситтером, «космологом № 2», и попытался рассказать ему о своей работе. Увы, то ли президент был слишком занят конгрессом, то ли подобно Эйнштейну не допускал новую возможность, то ли в силу первого и второго просто не понял молодого теоретика-священника, говорящего о разбегании галактик.

На этот конгресс приехал из Америки и Хаббл. Нет свидетельств о его контакте с Леметром, но идея связать расстояния и скорости галактик слишком проста, чтобы исключить возможность какой-то неявной, опосредованной подсказки. Впрочем, простота идеи делает вполне вероятной и независимость двух открытий. Вскоре после возвращения с конгресса Хаббл опубликовал свою знаменитую статью. Так или иначе, роль Хаббла в открытии основного факта космологии несомненна — его измерения внегалактических расстояний, как и измерения скоростей Слайфером, были отправным пунктом для Леметра.

Именно астрономический авторитет Хаббла утвердил закон красного смещения как реально наблюдаемый факт. На обсуждении этого факта в Англии при участии Эддингтона и де Ситтера был признан теоретический тупик. Узнав об этом, Леметр вновь послал Эддингтону свою статью 1927 года. Тот наконец понял, организовал публикацию английского перевода статьи в главном астрономическом журнале и в своем комментарии назвал ее «блестящим решением» космологической проблемы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: