Геннадий Горелик - Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации

- Название:Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-080251-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации краткое содержание

Современная наука родилась сравнительно недавно — всего четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Причины этой революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имели признанного объяснения. А радикальность происшедшего ясна уже из того, что расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто.

Эта книга рассказывает о возникновении новых понятий науки, начиная с изобретения современной физики в XVII веке и до нынешних стараний понять квантовую гравитацию и рождение Вселенной. Речь идет о поворотных моментах в жизни науки и о драматических судьбах ее героев, среди которых — Г. Галилей, И. Ньютон, Дж. Максвелл, М. Планк, А. Эйнштейн, Н. Бор, А. Фридман, Ж. Леметр, М. Бронштейн, Л. Ландау, Г. Гамов, А. Сахаров и др.

По словам академика РАН, лауреата Нобелевской премии В.Л. Гинзбурга, Геннадий Горелик «является выдающимся историком физики. Он доказал это своими статьями и книгами, последняя из которых посвящена биографии А.Д. Сахарова в контексте советско-американской истории водородной бомбы».

Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Приведенные слова Леметр произнес за два года до того, как стал президентом Папской академии наук (1960). Однако, несмотря на такой почет, идея «первичного атома» была экзотикой для большинства астрофизиков до 1965 года, когда экспериментаторы — случайно — обнаружили космическое фоновое излучение, в котором теоретики опознали наследие «первичного взрыва».

Расширяется Вселенная или стареют фотоны?

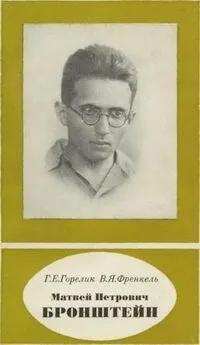

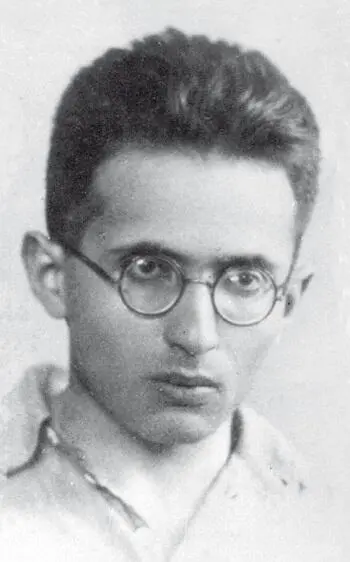

Следующий шаг в понимании космологической проблемы сделал соотечественник Александра Фридмана — Матвей Бронштейн. Его участие в физике Вселенной началось в 1931 году с первой обзорной статьи о космологии в журнале «Успехи физических наук», где он воздал должное «покойному русскому математику» и его «наполовину забытой» работе.

Двадцатичетырехлетний теоретик, родившийся на год позже теории относительности, был хорошо подготовлен для трудной задачи. Его интересы охватывали всю фундаментальную физику, и он чувствовал себя свободно в том соединении астрономии, физики и математики, каким была космология. Первую научную работу по квантовой физике он опубликовал в 18 лет, еще до поступления в университет, а к 1931 году сделал и важные работы по астрофизике звезд.

Во введении к обзору, описав звездно-галактическую структуру Вселенной, он подчеркнул, что

астроном-наблюдатель никогда не будет знать ничего о мире как о целом, как бы ни увеличивалась дальнозоркость астрономических инструментов. Поэтому может казаться, что космологическая проблема является неприступной крепостью, завоевание которой не может быть уделом эмпирической науки. Но там, где астроном-наблюдатель пришел в отчаяние от своего бессилия, к решению безнадежной проблемы подходит физик.

Матвей Бронштейн, начало 1930 -х годов

Избавляя читателя от робости перед космологической задачей, Бронштейн изложил основы математического языка теории гравитации и рассмотрел три модели Вселенной: статичную модель Эйнштейна, пустую модель де Ситтера и динамическую модель Фридмана — Леметра. Диковинные тогда понятия «радиуса мира» и «горизонта событий» он пояснил и обычным языком:

если радиус мира очень велик, то цилиндрическая форма мира [Эйнштейна] так же мало сказывается на явлениях, происходящих в сравнительно небольших участках этого мира, как шарообразная форма Земли сказывается на явлениях, происходящих в пределах одной комнаты; …письма, адресованные в пункт, отстоящий на расстояние πR/2 от ближайшей почтовой конторы, в мире де Ситтера никогда не доходят до места назначения, даже если почта передает их со скоростью света.

Завершается обзор главной проблемой:

Космологическая теория безусловно подвергнется еще многим изменениям. Прежде всего ей придется расширить свои сроки, которые все же чрезвычайно стеснительны для космогонистов.

Бронштейн в своем обзоре не упомянул гипотезу старения фотонов, выдвинутую астрономом Цвикки для объяснения красного смещения. Предположенное в той гипотезе взаимодействие света с межгалактическим веществом не выдерживало астрофизической критики. Гипотеза привлекала тех, кому «понятный» малый эффект был милее грандиозной и непонятной картины Вселенной, разлетающейся во все стороны.

Ситуация изменилась пару лет спустя, когда новый механизм старения фотонов предложили физики с переднего края фундаментальной теории. Теперь речь шла о покраснении фотонов в результате их взаимодействия не с веществом, а с… пустотой. Тогдашние физики поняли, что пустота — это не просто пустое пространство, а квантовый вакуум, в котором идет своя незаметная жизнь — незаметная лишь «невооруженному глазу»: спонтанно возникают и очень быстро исчезают пары электронов и только что открытых позитронов — анти-электронов. В 1933 году появилась гипотеза, что фотон, взаимодействующий с такими виртуальными парами, отщепляет от себя маленькие фотончики и постепенно уменьшает свою энергию — «краснеет». При этом покраснение пропорционально расстоянию, проходимому фотоном через вакуум, что и дало бы соотношение Хаббла.

Это новое слово фундаментальной физики заслуживало рассмотрения. Однако настоящей теории электрон-позитронного вакуума еще не было, так что прямой расчет был уязвим. Бронштейн нашел изящный общий способ проверить гипотезу. Он показал, что, независимо от механизма гипотетического расщепления фотона, из принципа относительности следует вполне определенная связь вероятности распада фотона и его частоты. Соответствующее покраснение различалось бы в разных частях спектра, в отличие от эффекта Доплера и соотношения Хаббла. Так главный наблюдательный факт тогдашней космологии получил фундаментальное обоснование.

При этом осталась и проблема малого возраста Вселенной. С этим справились сами астрономы двадцать лет спустя, уточнив многоступенчатую шкалу расстояний, на которую опирался Хаббл. Первой ступенью этой шкалы была оценка расстояния до ближайших цефеид. Уточнение привело к тому, что шкала расстояний и, соответственно, шкала времени удлинилась в семь раз, устранив вопиющую внешнюю проблему космологии — неувязку возраста Вселенной и возраста Земли.

Оставалась, однако, глубокая внутренняя проблема космологии — проблема начала расширения.

Три фундаментальные константы c, G и h

На космологию и на передний край физики Бронштейн смотрел, можно сказать, свысока — с такого высока, откуда видно «отношение физических теорий друг к другу и к космологической теории». Так он назвал раздел в статье 1933 года «К вопросу о возможной теории мира как целого». В размышлениях об этом вопросе, привлекая историю физики и «географию» применимости разных теорий, он опирался на особую роль трех физических констант: c, G и h — скорость света, гравитационная постоянная и постоянная Планка. Константы эти входят в формулировки фундаментальных теорий, необходимых, в принципе, для описания любого физического явления. Ими можно пренебречь лишь из практических соображений, если не нужна слишком высокая точность. Константы c, G и h можно назвать фундаментальными, встроенными в фундамент мироздания. Но так было не всегда.

Скорость света c , введенная Галилеем и измеренная Ремером еще в семнадцатом веке, стала фундаментальной лишь в 1905 году в теории относительности . Гравитационная постоянная G, фактически измеренная Кавендишем в конце восемнадцатого века, а вошедшая в физику в начале девятнадцатого, обрела фундаментальность в теории гравитации-пространства-времени , завершенной в 1916 году. А постоянная h , введенная Планком в 1900 году, обрела фундаментальный статус в квантовой механике , завершенной к 1927 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: