Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Название:Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2012

- ISBN:978-5-9775-0691-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… краткое содержание

Автор подробно освещает события, происходившие до 1917 года и накануне Февральской революции, показывая, насколько серьезными были усилия последнего российского Императора преодолеть нависшую над домом Романовых смертельную угрозу, предсказания о которой он получил задолго до своего отречения. Ни глубокие политические, экономические и социальные реформы, проводимые Николаем II, ни высокий статус России в мировой политике не смогли отвратить катастрофу 1917 года и гибель Царской семьи. В книге раскрываются причины революции, ложь советской пропаганды о царской России, Николае II и убийстве Царской семьи.

Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Революции 1917 года и Гражданская война разорили страну и народ, но НЭП позволил довольно быстро восстановить хозяйство и уровень жизни как рабочих (за исключением жилищных условий), так и крестьян.

С началом сталинской коллективизации в 1929 году и свертывания НЭПа уровень жизни не только крестьян, но и рабочих начал быстро падать. Минимум уровня жизни рабочих по критерию соотношения зарплаты и потребительской корзины до Великой Отечественной войны пришелся на 1940 год — он был в два раза меньше, чем в 1913 году. Что тут говорить о пенсиях — до 1956 года они были мизерными. Только к концу 1950-х годов уровень жизни рабочих достиг дореволюционного.

Грамотность и образование в 1894–1917 гг.

Один из распространенных советских мифов о царской России — миф о безграмотности. На просталинских сайтах можно увидеть такое: «Население Российской империи на 79 % было безграмотным (по данным переписи 1897 года), т. е. не умело ни читать, ни писать. При Сталине безграмотность была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до 89,1 % (1932)» [70] См., например, материалы Армии воли народа на сайте «Военное обозрение»: http://topwar.ru/2678-sssr-pri-staline-tolko-fakty.html. См. обсуждение в разделе «Культура и искусство» форума новосибирского академгородка: http://forum.academ.org/lofiversion/index.php?t289814.html.

.

Это один из излюбленных способов передергивания современных «красных» (а также и некоторых либеральных) авторов — брать данные по царской России не 1913 года (как это делалось даже в СССР), а более ранних годов или XIX века — как в данном случае, 1897 года.

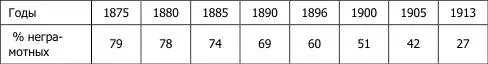

Вот данные таблицы из первого издания советского энциклопедического словаря (1929–1930), «Процент неграмотных новобранцев среди призывников бывшей Российской империи»:

Эти же данные (но в процентах грамотных) приведены в статье «Грамотность» во втором издании Большой Советской Энциклопедии (1952, т. 12, с. 434). Эти же данные для 1913 года (27 % неграмотных новобранцев) есть и в современном источнике [14, с. 162].

Остальные призывники были грамотными или малограмотными — к малограмотным до 1917 года, согласно дореволюционным энциклопедиям, относили тех, кто читал, писал и знал простейшие арифметические действия, но делал это не свободно, с затруднениями. Объясняю это потому, что многие думают, что малограмотными в царской России считали тех, кто умел хотя бы расписаться — нет, это не так; таких призывников считали неграмотными. Отметим, что в БСЭ издания 1952 года под указанной выше таблицей написано, что «в царской России принимали за грамотного умеющего написать лишь свою фамилию», — однако в переписном листе переписи 1897 года вопрос сформулирован так: «Умеет ли читать»? (см. формуляры переписи) [71] См. Формуляр переписи 1897 года: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Russian-census-1897-p3.jpg (оригинал документа хранится в Государственном архиве г. Киева).

.

Надо отметить также, что малограмотных и неграмотных новобранцев в русской армии сразу направляли в специальные классы, они учились параллельно службе. Служили нижние чины четыре года. В 1912 году общий процент грамотности призывников в русской армии со ставил 47,41 % (плюс около 22 % — малограмотные, и 30 % — неграмотные). По данным «Военно-статистического ежегодника армии за 1912 год» [97] всего в 1912 году из 1 328 663 низших чинов армии было: грамотных — 604 737; малограмотных — 301 878.

По другим данным [35] среди принятых на военную службу процент грамотных к 1913 году составлял уже 68 % (следовательно, увеличился за десять лет на 15 %). По данным летней (1917 года) переписи Временного правительства грамотность среди мужчин европейской части России в 1917 году была 75 % [69], и эта цифра согласуется с пересчетом средней грамотности по России в целом в 40–45 %, — принимая во внимание, что грамотность в Средней Азии была очень низкой и грамотность среди мужчин (в европейской части) примерно в два раза превышала грамотность среди женщин. По данным первой советской переписи (1920 года) грамотность среди молодежи 12–16 лет была 86 % (ясно, что обучались эти подростки до 1918 года) [75].

В развитых европейских странах грамотность была много выше, но, например, в Италии грамотных призывников было в 1900-х гг. (и вплоть до Первой мировой войны) примерно столько же, как и в России. При Николае II грамотность росла очень быстро — в среднем на 1,5 % в год, а после 1908 года еще быстрее. Примерно к 1926 году можно было ожидать поголовной грамотности. Что было после 1917 года на самом деле, мы увидим ниже, сравнив грамотность в 1917 и 1927 гг.

Прежде чем рассказать о бурном росте образования (школьного и высшего) в правление последнего Государя, посмотрим внимательнее, что было в XIX веке. Грамотность в русской деревне в то время была заметно выше, чем мы представляем по результатам переписи 1897 года — по многим причинам, о которых мы сейчас поговорим.

Ранее я уже упоминал о книге Марии Михайловны Громыко «Мир русской деревни» [36]. Это фундаментальное научное исследование о жизни русского крестьянства XIX века, основанное на анализе анкетных опросов и социологических исследований царского времени. Так, на одном из академических форумов по истории читаем [72] См. обсуждение в разделе «Культура и искусство» форума новосибирского академгородка: http://forum.academ.org/lofiversion/index.php?t289814.html.

:

Фактический материал, который был положен в основу работы, абсолютно уникален и неповторим. Вопросы истинного состояния народной жизни интересовали ученых уже тогда, потому что неадекватность (для научного анализа) трудов писателей [они ведь писали о самом тяжелом в деревне, т. е. на самом деле о беднейшем меньшинстве деревень и крестьян. — Б. Р.] и особенно революционеров и агитаторов была очевидна уже тогда. С этой целью на высоком научном уровне было проведено анкетирование. Работа проводилась несколькими группами ученых, которые сотрудничали в императорских научных обществах: Императорском русском археологическом обществе, Императорском русском географическом обществе, Императорском русском историческом обществе. <���…>

Работа проводилась в несколько этапов.

Вначале необходимо было грамотное составление опросников. С этой целью по империи рассылались письма с целым рядом вопросов. На основе полученных ответов составлялась подробная программа. Каждое из перечисленных научных обществ работало независимо, и вопросы в чем-то дублировались или перекрывались, в чем-то не совпадали. <���…>

Письма с вопросами рассылались в земства. Отвечали в основном земские учителя, земские врачи, грамотные крестьяне. <���…> Вопросы писались по правилам социологической науки, чтобы «обхитрить» респондента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: