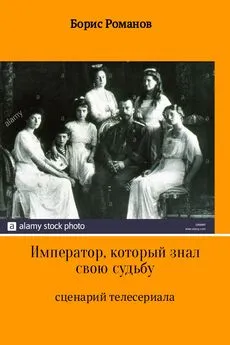

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Название:Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2012

- ISBN:978-5-9775-0691-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… краткое содержание

Автор подробно освещает события, происходившие до 1917 года и накануне Февральской революции, показывая, насколько серьезными были усилия последнего российского Императора преодолеть нависшую над домом Романовых смертельную угрозу, предсказания о которой он получил задолго до своего отречения. Ни глубокие политические, экономические и социальные реформы, проводимые Николаем II, ни высокий статус России в мировой политике не смогли отвратить катастрофу 1917 года и гибель Царской семьи. В книге раскрываются причины революции, ложь советской пропаганды о царской России, Николае II и убийстве Царской семьи.

Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первые симптомы кризиса в России появились в сфере биржи и кредита летом 1899 года. Банкротство многих фирм повлекло за собой для ряда банков серьезные материальные убытки. Вместе с тем усилилось истребование денег из банков вкладчиками. Банки стали воздерживаться от кредитования предприятий. Кредит резко вздорожал. Государственный банк поднял учетную ставку. Курсы акций на бирже стали падать, особенно это стало заметно во второй половине 1899 года [61].

Не правда ли, все это похоже на начало нынешнего кризиса? Схожим образом развивался кризис и дальше.

Как и при нынешнем кризисе, в самом начале того мирового кризиса резко упали цены на энергоносители (на уголь и нефть: в 1902 году более чем в два раза против уровня 1900 года). Затормозился процесс учреждения акционерных обществ. Потерпели крах многие банки. Кризис сопровождался многочисленными банкротствами, резким падением курсовой стоимости акций всех крупнейших предприятий — 60–87 % (например, акции Путиловского завода упали на 67 %). Начала снижаться зарплата.

Течение кризиса также обострялось многомиллионными крахами. Резко упало производство в металлургической, нефтяной и других отраслях, сократилось железнодорожное строительство (хотя Великий Сибирский Путь все же продолжал строиться рекордными для всего XX века темпами).

Уже в 1901 году приняла огромные размеры безработица. К концу 1902 года в отдельных промышленных центрах на крупных фабриках и заводах было сокращено до одной трети и даже до половины рабочих. Заработная плата рабочих повсеместно упала.

В конце 1903 года российская промышленность понемногу начала выходить из кризиса, в отдельных отраслях промышленности начали отмечаться небольшие признаки устойчивости и даже улучшения. Однако Русско-японская война и революция 1905–1907 гг. не позволили России, подобно другим странам Европы, выйти из кризиса в 1904–1905 гг. 1904–1907 гг. в России — это время депрессии, граничащей с кризисом.

Итак, в России с 1903–1904 гг. промышленно-финансовый кризис начинает постепенно ослабевать, но социальное напряжение растет. Причем не столько по экономическим причинам (хотя, конечно, и они имели место), сколько из-за политических действий и террора революционеров (эсеров и большевиков).

Социальная политика Николая II в 1894–1905 гг.

Генерал Фуллон: «Чтобы рабочие всегда одерживали верх!»

Промышленный кризис, безработица — все это, конечно, вызвало обострения рабочего движения. Хотя царские власти, по примеру Бисмарка в Германии, старались быть посредником между фабрикантами и рабочими, но в условиях кризиса борьба рабочих стала принимать все более радикальный характер. Под влиянием революционных партий рабочие от экономической борьбы стали переходить к политическим стачкам. Начались демонстрации, возникли политические требования о демократических свободах, а революционеры извлекли на свет лозунг «Долой царское самодержавие».

Как это ни удивительно звучит после семидесяти лет советской власти, царское правительство при Николае II в экономической борьбе капитала с трудом всегда было определенно на стороне рабочих — в тех случаях, когда они выдвигали чисто экономические требования, не прибегая к стачкам и забастовкам, которые были запрещены (с 1886 до 1906 года). Но и на забастовки царское правительство реагировало не только и не столько репрессиями и арестами зачинщиков, сколько попытками решить возникшие проблемы. Когда в 1896 году произошла большая забастовка на петербургских текстильных заводах, правительство создало специальную комиссию для изучения основных причин забастовочного движения, а министр финансов Витте, вызвав к себе представителей фабрикантов, разразился по их адресу гневной речью, в которой сказал [79]:

Вы вряд ли можете себе представить правительство, более благосклонное к промышленности, чем настоящее. Но вы ошибаетесь, господа, если воображаете, что это делается для вас, для того, чтобы облегчить вам наибольшую прибыль; правительство, главным образом, имеет в виду рабочих; этого вы, господа, кажется, не понимаете, иначе последняя стачка не случилась бы.Доказательство тому — что стачка пощадила те заводы, владельцы которых сумели установить отношения между рабочими и хозяевами приличнее и гуманнее.

А попытки возражений Витте резко оборвал:

То, что вы собираетесь сказать, не ново; я собрал вас не для того, чтобы выслушать и научиться, а чтобы сказать вам свое мнение [79, гл. 3].

Правый публицист Цион, издававший в Париже брошюру за брошюрой против министра финансов Витте, по этому поводу не преминул написать: «Во Французской республике осудили Жореса и редакторов газет за призывы к стачке. А в самодержавной России министр своими речами может безнаказанно поощрять рабочих к новой стачке!» [79, гл. 3]. Между тем трудно было обвинять Витте в пренебрежении интересами промышленности; он, однако, считал, что власть должна быть не стороной, а арбитром в этом споре, хотя и держался мнения, что во время забастовок, да еще с политической подоплекой, никакие уступки с государственной точки зрения недопустимы.

А в 1904 году петербургский градоначальник генерал Фуллон, это «государево око» в столице, выступив на открытии нового отдела Общества фабрично-заводских рабочих, без обиняков высказал пожелание, чтобы рабочие «всегда одерживали верх над капиталистами!» [79, гл. 10].

В 1903 году царским правительством был издан всероссийский закон о материальной ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве. Однако главная стратегическая инициатива царского правительства в те первые годы кризиса была связана с попыткой перевести рабочее движение в тред-юнионистское русло (по английскому образцу), придав рабочему движению широкие и сильные организационные формы и в то же время исключив из него революционные элементы. Речь идет о том, что революционеры называли зубатовщиной.

Сергей Васильевич Зубатов (1864–1917) в 1896–1902 гг. был начальником Московского охранного отделения. По долгу службы Царю и согласно своим принципам он создал на свой страх и риск огромную сеть легальных рабочих организаций по всей Российской империи с ключевыми центрами в Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, Екатеринославле, Николаеве, Перми, Минске, Одессе, Вильнюсе, Гродно, Бобруйске, чем вызвал негодование и революционеров, и промышленников, и дворянства, и некоторых лиц императорского двора. Зубатов был инициатором создания на предприятиях комитетов по разрешению трудовых споров и, фактически, стал основателем профсоюзного движения в России в своем стремлении вывести рабочих из-под влияния революционеров и организовать легальное экономическое рабочее движение, приносящее пользу как государству, так и рабочим. В 1901 году в Москве была создана первая такая организация — Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве, а вслед за этим событием появились Совет рабочих механического производства Москвы, Общество взаимной помощи текстильщиков, а также Независимая еврейская партия (для проведения аналогичной политики в еврейской среде). Такое направление деятельности в экстремистской литературе тех лет (а затем в СССР) получило название «политика полицейского социализма» или «зубатовщина». Одновременно и параллельно Зубатов создал разветвленную сеть своей агентуры в революционных организациях, которая работала чрезвычайно эффективно. Революционеры скрипели зубами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: