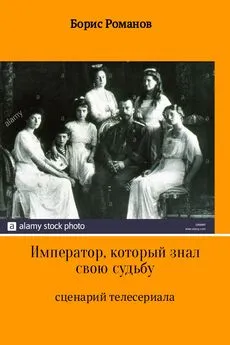

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Название:Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2012

- ISBN:978-5-9775-0691-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… краткое содержание

Автор подробно освещает события, происходившие до 1917 года и накануне Февральской революции, показывая, насколько серьезными были усилия последнего российского Императора преодолеть нависшую над домом Романовых смертельную угрозу, предсказания о которой он получил задолго до своего отречения. Ни глубокие политические, экономические и социальные реформы, проводимые Николаем II, ни высокий статус России в мировой политике не смогли отвратить катастрофу 1917 года и гибель Царской семьи. В книге раскрываются причины революции, ложь советской пропаганды о царской России, Николае II и убийстве Царской семьи.

Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все это привело к новой волне милитаризации Японии, на этот раз направленной против России. Англия и отчасти США, не желая усиления России в этом регионе, поддерживали Японию дипломатически, а также финансами и военно-технической помощью.

С другой стороны, в России еще в 1895 году по инициативе тогдашнего министра финансов С. Ю. Витте был учрежден Русско-Китайский банк (в который были вложены и французские капиталы). Пекинское правительство под гарантию Санкт-Петербурга получило заем для выплаты Японии контрибуции на более приемлемых условиях, чем те, которые предлагали другие европейские страны (после Японо-китайской войны).

Внешнеполитические усилия российских дипломатов приносили желаемые плоды. В начале 1896 года Россия и Китайская империя заключают оборонительный союз против Японии. Первая статья договора гласила: «Всякое нападение Японии как на русскую территорию в Восточной Азии, так и на территорию Китая или Кореи будет рассматриваться как повод к немедленному применению настоящего договора». Оба государства брали на себя обязательства о поддержке друг друга сухопутными и морскими силами. Вслед за этим между Россией и Китаем был подписан еще один стратегически важный договор — о строительстве через Маньчжурию железной дороги из Забайкалья к порту Владивосток.

От строительства железнодорожной магистрали (получившей название КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога) обе стороны получали существенную выгоду. Россия значительно укрепляли позиции на Дальнем Востоке, а Китай, получая твердые гарантии вооруженной защиты от вполне реальной новой агрессии Японии, мог начать экономическое освоение огромного Маньчжурского края.

Железную дорогу строили в мало освоенных землях. Строителям приходилось преодолевать нетронутые массивы девственных лесов, пустыни, горные хребты, бурные реки. К тому же на этой территории Китая была весьма слабая администрация, не способная защитить даже местное население от банд хунхузов. В Северной Маньчжурии полностью отсутствовала какая-либо промышленность, где можно было разместить заказы для нужд железнодорожного строительства. Поэтому все, до последнего гвоздя, приходилось доставлять чуть ли не кругосветным путем из Одессы во Владивосток. Отсутствовали пригодные для перемещения большого количества грузов дороги для гужевого транспорта. Зимой морозы достигали 40 градусов, летом приходилось преодолевать последствия катастрофических ливней.

КВЖД включала много сложных объектов: было сооружено 1464 моста, проложено 9 туннелей, из них два протяженностью более трех километров. Уникальным для тех лет стал двухпутный Хинганский туннель, построенный под руководством русского инженера Н. И. Бочарова. На строительстве Китайско-Восточной железной дороги трудилось почти 200 тысяч китайских рабочих, которых приходилось обеспечивать вооруженной охраной от частых нападений банд хунхузов.

2 ноября 1901 года на всем протяжении КВЖД была завершена укладка рельсов, и дорога открылась для временной эксплуатации. Регулярное движение по всей магистрали началось 13 июля 1903 года. Административно-техническим центром КВЖД стал город Харбин.

Скрытый раздел Китая получил новое развитие. Великобритания компенсировала усиление России захватом Вейхайвея и установлением своего контроля над бассейном реки Янцзы. Лондон добился от Пекина девяностодевятилетней аренды значительной части полуострова Цзюлун (район современного города Сянгана), расположенного на материке напротив британской островной колонии Гонконг на юге Китая.

Франция получила морскую базу и железнодорожные концессии в приграничных с французским Индокитаем китайских провинциях. Париж, по примеру европейских держав, добился получения в аренду побережья Гуанчжоуваньского залива близ острова Хайнань.

Германия заняла своими войсками Циндао (на Желтом море) и начала строить крупную военно-морскую базу и крепость (в самом начале Первой мировой войны ее силой оружия захватят японцы).

Приобретение Квантуна с Порт-Артуром и портом Дальний российская общественность встретила с известной долей одобрения и понимания. Участник Русско-японской войны контр-адмирал Д. В. Никитин писал:

Наше правительство предприняло в 1898 году очень смелый, но вполне правильный и своевременный шаг: оно заняло военной силой Квантунский полуостров, получив на это согласие Китая. Оно ясно сознавало, что путь к владению Владивостоком лежит через Порт-Артур. Оставалось только по мере усиления Японии своей военной мощи соответственно увеличивать сухопутную и морскую оборону вновь занятой области.

Самые крупные расходы, которые приходилось бы при этом нести, несомненно, являлись бы каплей в море по сравнению с тем, что стоило бы оборонять рядом крепостей грандиозной длины границу вдоль реки Амур. Нечего говорить и о том, что они представлялись бы прямо ничтожными, если учесть тот моральный и материальный ущерб, какой понесла Россия в результате неудачной войны.

Но тут выступила на сцену так называемая русская общественность. Совершенно не разбираясь в стратегической обстановке на Дальнем Востоке, наши тогдашние газеты зашумели о безумной авантюре. В обществе стали говорить: «Швыряют миллионами, чтобы великим князьям можно было наживаться на лесных концессиях на Ялу». Давление на правительство было произведено такое организованное и всестороннее, что по настоянию Витте средства на постройку Порт-Артурской крепости были значительно урезаны [123].

Конечно, молодому Николаю II было непросто в те годы — первые годы своего правления, — и некоторые его решения (но не главные) можно, вероятно, назвать и сомнительными. Так, в 1897 году он согласился на просьбу Вильгельма, чтобы Россия не возражала против захвата Германией китайского порта Циндао (Киао-Чау). Действительно, впоследствии это привело к обострению противоречий на Дальнем Востоке, всех против всех, и необходимости для России участвовать далее в разделе Китая. Иногда можно услышать еще и такое мнение, что как раз в те годы лучше было бы, если бы Николай заключил союз с Вильгельмом. Но это уж точно не так: положение на Дальнем Востоке после 1897 года стало бы ухудшаться еще быстрее, противостояние в этом регионе с Англией, США и Японией все нарастало бы, и Россия вступила бы в войну с Японией раньше, в гораздо менее выгодных для себя условиях (еще и Транссиб не был сдан в эксплуатацию). Кроме того, в случае союза с Германией Николаю II пришлось бы согласиться не только на оккупацию Германией Киао-Чау, но и на многое другое. Ну а Германия помогала бы России таким образом, чтобы противостояние и война с Японией длились как можно дольше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: