Александр Доманин - Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники

- Название:Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02115-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Доманин - Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники краткое содержание

Александр Анатольевич Доманин. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники.

В книге ярко и в доступной форме рассказывается о сложнейшем и интереснейшем периоде мировой истории — Монгольской империи Чингисхана и его преемников.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей.

Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Родоплеменные отношения у монголов отличались исключительной сложностью, которая до сих пор не разрешена современными исследователями. До сих пор не имеется более или менее единой точки зрения на сущность монгольского родового строя. Попробуем все же в меру возможностей рассмотреть эту запутанную проблему.

Главным элементом монгольского общества XII века являлся «обок» (род) — то есть особого рода союз кровных родственников с господствующим принципом патрилинейности (от отца к сыну): то, что называют еще отцовским родом. Монгольский род был экзогамным: члены одного рода не могли вступать в брак с девушками того же рода. Изначально у каждого рода имелся единый предок-основатель. Все эти основные принципы свойственны практически любой известной нам в истории патриархальной родовой общине — будь то индейцы Америки, германцы времен Тацита или шотландские горцы XVII века. Но у кочевых народов, в частности, у монголов, родовой строй имел ряд особенностей, которые вызывали и вызывают у исследователей монгольского общества серьезные трудности в интерпретации и осмыслении фактов монгольской истории, в том числе и весьма немаловажных для понимания феномена монгольской империи Чингизидов. До сих пор не существует по-настоящему полной и точной, лишенной внутренних противоречий теории, которая объясняла бы сущность родового строя монголов. Наиболее проработанная и яркая концепция принадлежит перу выдающегося русского историка Б.Я. Владимирцова, автора книги «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм», но и она не лишена серьезных недостатков и противоречий.

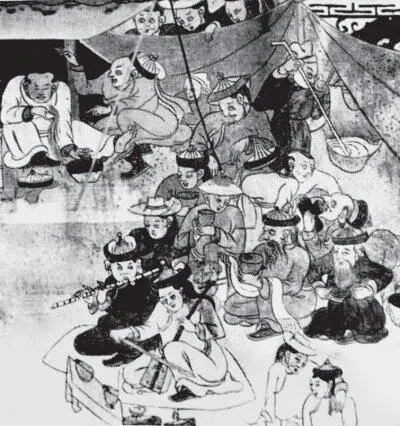

Музыканты на пиру. С картины Б. Шарава «Праздник кумыса»

Главная трудность заключается в том, что монгольский «обок» был очень многоплановым понятием, включавшим в себя элементы и родового, и неродового строя. Кроме того, помимо обоков, существовали и другие родовые структуры: «ирген» (племя) и «ясун» (кость). При этом отнюдь не имелось какой-либо жесткой конструкции наподобие европейской: большое эндогамное племя — экзогамный род — большая семья (кость). У монголов роды разветвлялись чрезвычайно активно, новые обоки возникали постоянно. При этом обок мог быть частью племени (ирген), но само племя было частью большого обока. Ясун был и частью рода, и сам мог включать в себя немало родов. Еще следует учитывать, что монгольский род находился в стадии разложения, существовала масса явлений, выходящих далеко за рамки чисто родовых отношений: институт богольства (формально — «рабства», на самом же деле куда более сложное и многоплановое понятие), нукерство — то есть подчинение не роду, а отдельному вождю, часто даже не главе рода; наконец к XII веку четко оформились две группы: «нойят» — родовая знать и «харачу» — «черная кость», простонародье. Само понятие «уруг» — родовичи, члены кровно-агнатного [31] Агнатный — ведущий происхождение от общего предка.

рода — было сильно размыто. Многие роды были рассеяны, кочевали в составе чужого рода («джад), некоторые родственные группы одной частью рода признавались «уруг», в то время как другая часть считала их «джад». Таким образом, сформировалась система, которая представляется чрезвычайно сложной для современного человека. Между тем для монголов XII века — заметим, сплошь неграмотных и необразованных — понимание этой системы особых трудностей не представляло, в ней «всяк сверчок» действительно «знал свой шесток».

И здесь — место для небольшого авторского отступления. В ходе работы над этой книгой мне не раз приходилось сталкиваться с разного рода фактами, противоречащими теориям родового строя, разработанным европейскими историками. Таково, например, известное обращение Темучина к своему названому брату Джамухе: «Мы с тобой одного рода-племени», между тем как Джамуха принадлежал к племени джаджират (джадаран), которое даже не всегда относили к ветви нирун из-за сомнительности происхождения. Можно удивляться и небывалой численности рода Джурки, хотя во времена Темучина джуркинцы представляли собой только второе-третье поколение, считая от отца-основателя рода. Или странная путаница с родом борджигинов, к которым относят то всех потомков Бодончара, то только новый род Есугэй-багатура, отца Темучина. Между тем монголы, по крайней мере, если верить «Сокровенному Сказанию», принимают эти и другие подобные факты как должное, не давая им объяснений: вероятно, и потому, что для монгола здесь пояснений вовсе не требовалось. Тогда мне и стало очевидно, что для ясного понимания монгольского общества следует понять монгольскую точку зрения, поставить себя на место монгола XII века. Суть метода: раз монголы в родовых отношениях не видели противоречий, значит — их не было; раз мы (европейцы) противоречия видим — значит, не понимаем неких важных элементов монгольской психологии. А это, в свою очередь, означает, что надо найти неизвестное нам звено в менталитете средневекового монгола, которое позволило бы встроить противоречивые факты в единую логическую цепь. Результатом этих поисков и стала гипотеза, которая, как мне кажется, позволяет точнее понять суть монгольского родового общества, лучше разобраться во многих побудительных причинах действий монголов той эпохи, включая и самого Чингисхана.

В основе этой гипотезы лежит предположение, что фундаментальным для монгола являлся не собственно кровнородственный принцип, а культ отца-основателя рода. Разумеется, кровнородственные связи учитывались и сами по себе, но главной была именно фигура родооснователя. Выше уже упоминалось, какое огромное значение уделяли монголы своему происхождению, прослеживая свою генеалогию до десятого и более колена. Каждый монгол мог перечислить длинный список своих предков, вплоть до праматери Алан-Гоа или даже дальше. Но даже самые простые математические подсчеты показывают, что сотни тысяч(!) монголов-нирун просто не могли быть прямыми потомками Бодончара. Значит, и род Бодончара не мог быть только кровнородственным. И, следовательно, родовичами (уруг) было все окружение Бодончара — его слуги, его пастухи, его родные и приемные дети. Все они в целом составили род, и потому потомок приемного сына Бодончара Джадарадая, уже известный нам Джамуха, и был «одного рода-племени» с Темучином. В сущности, кровнородственными узами были связаны только прямые потомки вождя, впоследствии составившие родовую аристократию. Остальные члены рода группировались вокруг основателя (и, весьма возможно, только им самим и определялись как уруг), не будучи родственниками в собственном смысле этого слова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: