Александр Музафаров - 10 мифов о России

- Название:10 мифов о России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Эксмо, Яуза-пресс

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54265-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Музафаров - 10 мифов о России краткое содержание

Сто лет назад была на белом свете такая страна, Российская империя. Страна, о которой мы знаем очень мало, а то, что знаем, — по большей части неверно. Долгие годы подлинная история России намеренно искажалась и очернялась. Нам рассказывали мифы о «страшном третьем отделении» и «огромной неповоротливой бюрократии», о «забитом русском мужике», который каким-то образом умудрялся «кормить Европу», не отрываясь от «беспробудного русского пьянства», о «вековом русском рабстве», «русском воровстве» и «русской лени», о страшной «тюрьме народов», в которой если и было что-то хорошее, то исключительно «вопреки»...

Лучшее оружие против мифов — правда. И в этой книге читатель найдет правду о великой стране своих предков — Российской империи.

10 мифов о России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, лишь половина русского офицерского корпуса происходила из рядов потомственного дворянства. Но на самом деле и эта цифра несколько завышена. Ибо, как упоминалось выше, потомственное дворянство в Российской империи приобреталось не только по праву рождения, но также могло быть получено на военной или гражданской службе.

Вот, к примеру, вице-адмирал Степан Осипович Макаров, о «простонародном» происхождении которого не забывали упомянуть ни в одной советской книге, подчеркивая исключительность ситуации, когда сын боцмана выслужил адмиральские эполеты. Однако во всех документах флотоводец числился происходящим «из потомственных дворян», ибо к моменту его поступления в Морской корпус его отец уже приобрел службой права потомственного дворянина [172] Манвелов Н. Обычаи и традиции Российского императорского флота. М.: Яуза, 2008. С. 254.

.

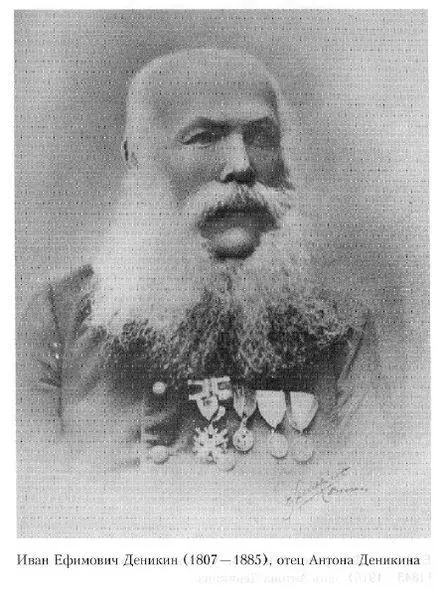

Иван Ефимович Деникин (1807-1885)

Или возьмем биографию вождя белого движения на юге России генерала Антона Ивановича Деникина. По документам он тоже происходит «из потомственных дворян», являясь сыном майора Отдельного корпуса пограничной стражи Ивана Ефимовича Деникина. Но сам Иван Ефимович начал свой путь к штаб- офицерским погонам с бритья лба в рекрутском депо. Ибо в 1834 году, будучи 27 лет от роду, крепостной крестьянин Иван Деникин был сдан в рекруты своим помещиком. Крымскую войну встретил с нашивками фельдфебеля, а в 1856 году успешно выдержал экзамен на офицерский чин и перешел на службу в пограничную стражу. Так что командующий ВСЮР с куда большим правом, чем тургеневский герой, мог сказать — «мой дед (да и отец) сам землю пахал».

Основатель известной генеральской династии Иван Никитич Скобелев был сыном отставного сержанта, службу начал с низшего чина и лишь через 11 лет беспорочной службы надел офицерские эполеты. Кампанию 1812 года он встречает в чине капитана и в должности адъютанта фельдмаршала князя Кутузова. Бои, походы, ранения... В 1849 году бывший рекрут становится генералом от инфантерии, то есть достигает высшего генеральского чина в русской армии.

Производство отличившихся солдат в офицеры не было чем-то исключительным — это был предусмотренный уставом порядок. Солдат, за 12 лет беспорочной службы получивший унтер-офицерские «лычки», имел право держать экзамен на офицерский чин. В условиях боевых действий «за отличия в делах против неприятеля» этот срок мог быть сокращен. Более того, в условиях войны полковые командиры предпочитали производить на открывшиеся в полках вакансии опытных унтеров, а не дворян-юнкеров с выслугой в два года [173] Волков. Указ. соч. С. 68.

.

Таким образом, в Российской империи существовал и исправно функционировал механизм, позволявший инкорпорировать в состав военной элиты талантливых представителей из самых разных слоев общества. И если не фельдмаршальский жезл, то генеральские эполеты мог найти в своем ранце русский солдат.

За мифом о русском офицерском корпусе как о «замкнутой элитной касте» скрывалась важная особенность русского офицерства — потомственный характер службы. Большинство русских офицеров начинали свой путь, ориентируясь на пример предков.

«Мой отец, дед, прадед и прапрадед были кадровыми офицерами Российского военно-морского флота, и в доме, где я жил, хранилось множество интереснейших вещей, связанных с историей флота, судостроения и мореплавания. В дедовских сундуках, помимо истлевших морских мундиров, потускневших от времени эполетов и кортиков, находились старинные морские карты, атласы, лоции, в шкафах — сотни книг о море и кораблях» [174] Скрягин Л.Н. Морские узлы. М.: Транспорт, 1994. С. 5.

, — вспоминал известный писатель-маринист Лев Скрягин.

По наблюдениям знатока истории российского флота Николая Манвелова, «в российском флоте офицеры часто служили на протяжении нескольких поколений. Более того, были семьи, где единственно возможной профессией для мужчины была исключительно морская служба.

Если проанализировать списки морских офицеров, служивших в период между окончанием Крымской войны и Февральской революцией, то можно вычленить свыше 200 морских династий, либо семей, не менее 5 представителей которых потомственно служили как на боевых кораблях, так и в береговых учреждениях флота» [175] Манвелов. Указ. соч. С. 161.

.

Группа офицеров Ставки верховного главнокомандующего. Могилев, 1915 год

В известном советском фильме «Офицеры» знаменитую фразу: «А я всю жизнь гордился своей профессией, и отец мой гордился, и дед... Другие богатством гордились или знатностью, а мы профессией — есть такая профессия — Родину защищать», — произносит бывший офицер старой русской армии.

Профессия требует соответствующей подготовки. Как же осуществлялась подготовка и продвижение по службе русских офицеров? Действительно ли знатное происхождение обеспечивало легкую военную карьеру профанам и неучам?

Император Петр I считал необходимым, чтобы каждый офицер непременно начинал военную службу с самых нижних ее ступеней — рядовым солдатом. Указом от 26 февраля 1714 года государь запретил производить в офицеры тех дворян, которые не служили солдатами в гвардии. Гвардейские полки (при Петре их было три — Преображенский, Семеновский и Лейб-гвардии конный, — потом стало больше) на весь XVIII век стали «кузницей кадров» для российской армии [176] Волков. Указ. соч. С. 62—63.

.

Предполагалось, что молодые дворяне будут приступать к службе в 16 лет, однако в эпоху «царства женщин» дворяне предпочитали другой способ, записывая своих детей в полки еще в младенческом возрасте, а то и до рождения. «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом» — кому не знакомы эти строки из «Капитанской дочки» Пушкина? К 17 годам такие недоросли уже успевали «выслужить» первый, а иногда и второй офицерский чины и именно в этом качестве приступали к службе. Иные, впрочем, сразу же подавали в отставку, так и не появившись в строю.

Справедливости ради надо отметить, что даже в те «свободные» времена значительная часть дворян действительно поступала в гвардейские полки рядовыми и выслуживала офицерские звания в строю. Так, в 1762 году в Преображенский полк поступил солдатом молодой казанский дворянин Гавриил Романович Державин. Несмотря на добросовестное несение службы, ждать заветного офицерского шарфа ему пришлось долгих 10 лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: