Александр Музафаров - 10 мифов о России

- Название:10 мифов о России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Эксмо, Яуза-пресс

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54265-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Музафаров - 10 мифов о России краткое содержание

Сто лет назад была на белом свете такая страна, Российская империя. Страна, о которой мы знаем очень мало, а то, что знаем, — по большей части неверно. Долгие годы подлинная история России намеренно искажалась и очернялась. Нам рассказывали мифы о «страшном третьем отделении» и «огромной неповоротливой бюрократии», о «забитом русском мужике», который каким-то образом умудрялся «кормить Европу», не отрываясь от «беспробудного русского пьянства», о «вековом русском рабстве», «русском воровстве» и «русской лени», о страшной «тюрьме народов», в которой если и было что-то хорошее, то исключительно «вопреки»...

Лучшее оружие против мифов — правда. И в этой книге читатель найдет правду о великой стране своих предков — Российской империи.

10 мифов о России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1748 году в Семеновский полк поступил на службу московский дворянин Александр Суворов (будущий знаменитый полководец), в первый офицерский чин он был произведен через шесть лет службы.

Отметим, что даже тогда, в наиболее коррумпированный век русской истории, в России не было такого явления, как продажа офицерских званий и должностей. Между тем в «цивилизованной» Англии это было в порядке вещей. Речь не идет о взятках — в XVIII-XIX веках любой подданный его величества, обладающий благородным происхождением и изрядной суммой денег, мог вполне официально купить патент на офицерское звание и должность. Например, звание капитана и должность командира роты, скажем, в Старфордширском полку. Расценки на звания и должности зависели от престижности рода войск (кавалерия и гвардия были значительно дороже) и части. И эта система действовала в Англии вплоть до 1870 года, когда была окончательно отменена.

В России запись в службу младенцев пресек император Павел I. С начала XIX века система производства дворян в офицеры стала следующей — молодые дворяне поступали в полки на положение юнкера — кандидата в офицеры, первые три месяца они несли службу рядового, потом два года — унтер-офицера, а потом при наличии вакансий производились в офицерский чин.

Офицеров специальных родов войск — артиллерии, инженерных и т.д. — готовили в специализированных учебных заведениях, сеть которых постепенно расширялась. Появились учебные заведения и по подготовке пехотных офицеров. Для подготовки элиты армии — офицеров Генерального штаба — в 1830 году была основана Академия Генерального штаба (кстати, одна из первых в мире). В академию могли поступать офицеры не моложе 18 лет и в чинах не старше капитана армии и штабс-капитана гвардии, артиллерии и саперов. Служащие вне Петербурга сначала держали предварительный экзамен при корпусных штабах. В самой академии офицеры, желающие поступить в теоретический класс, должны были выдержать вступительный экзамен, а для желающих поступить напрямую в практический класс — и вступительный, и переходной. Офицер, желающий выпуститься экстерном, должен был помимо двух предыдущих экзаменов сдать еще и выпускной. По окончании курса офицеры прикомандировывались на один год к образцовым частям для ознакомления со службой. Выпуск производился в октябре. Окончившие по 1-му разряду получали следующий чин, по 2-му — выпускались тем же чином, а по 3-му — возвращались в свои части и в Генеральный штаб не переводились.

Здание Николаевской академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге

С переходом армии на комплектование на основе всеобщей воинской повинности изменилась и система подготовки офицеров. Теперь офицерские чины присваивались только выпускникам специализированных учебных заведений (военных училищ) либо выпускникам гражданских учебных заведений (университетов) после прохождения ими годичного срока службы. Производство в офицерский чин лиц, не имеющих специальной подготовки и образования, допускалось только в военное время за боевые отличия. При этом произведенный таким образом офицер был обязан пройти курс подготовки при одном из военных учебных заведений и сдать соответствующие экзамены. Без этого его дальнейшее производство было невозможным.

Военно-учебные заведения за исключением некоторых, вроде Пажеского корпуса или Морского корпуса, были открыты для лиц всех сословий, имевших необходимое образование.

К началу XX века практически весь офицерский корпус состоял из выпускников военно-учебных заведений, то есть профессионалов, получивших профильное образование и необходимую подготовку. По данным генерала Деникина, более половины командиров корпусов русской армии имели образование в объеме Академии Генерального штаба.

А что же после революции, давшей «дорогу талантам в военной сфере»? Система военного образования старой России была практически полностью разрушена, а новую толком создать не успели. В результате к началу Великой Отечественной войны уровень подготовки командного состава РККА был весьма низким. В 1940 году был проведен сбор командиров пехотных полков. Из 225 командиров (это ни много ни мало половина от их общего числа в Красной армии) только 25 окончили военные училища, а 200 — курсы младших лейтенантов. Всего же в армии накануне войны лишь 7,1% командиров имели высшее и 55,9% среднее военное образование. 12,4% командиров не имели военного образования вообще, даже ускоренных курсов не заканчивали [177] Комал Ф.Б. Военные кадры накануне войны. — ВИЖ. № 2. 1990.

.

Поговорим теперь о пресловутой «косности» царских генералов, чурающихся будто бы технического прогресса и новинок. Отметим, что на косность и консерватизм военной верхушки жалуются не только отечественные публицисты и историки, но и представители исторической науки других стран. Очень часто высшее военное руководство склонно проявлять консерватизм в отношении того или иного технического новшества, не желая вкладывать казенные средства «на поощрение авантюр изобретателей». Однако технический прогресс на рубеже веков вынудил военных всех держав считаться с собой. Посмотрим, какие же технические новинки внедрялись в российских вооруженных силах и насколько наша страна отставала в этих вопросах от своих соседей и соперников.

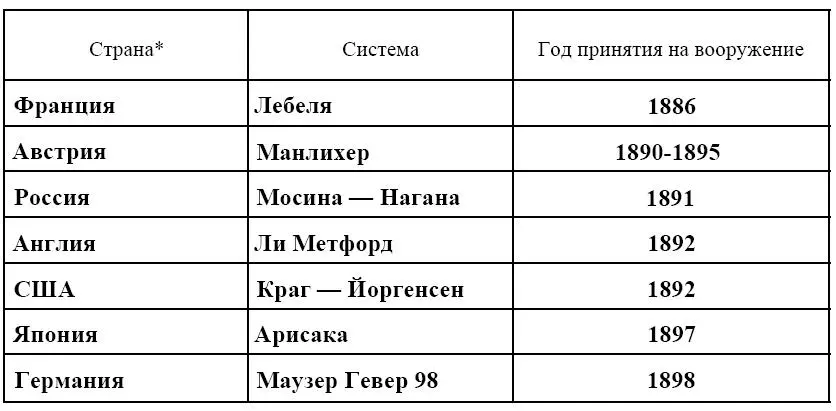

1. Магазинные скорострельные винтовки.В конце XIX — начале XX века стрелковое оружие — главное оружие пехоты — претерпевало стремительную эволюцию, приближаясь к современному облику. Основным оружием пехотинца вплоть до эпохи Второй мировой войны стала малокалиберная (6—8 мм) магазинная скорострельная винтовка, стреляющая патронами с бездымным порохом.

* По материалам издания: Милчев М., Попенкер М. Вторая мировая война оружейников. М.: Яуза, 2008.

Таким образом, Россия стала одной из первых стран, принявших на вооружение новое оружие. Примечательно, что в нашей стране предпочли самостоятельно разработать систему «патрон + оружие» (хотя и с привлечением зарубежных специалистов), а не приобретать лицензию на производство системы вооружения у какой-либо фирмы. По итогам русско-японской войны 1904—1905 годов винтовка 1891 года прошла некоторую модернизацию, в частности, Россия третьей в мире (после Германии и США) приняла на вооружение патрон с остроконечной пулей, превратившей «трехлинейку» в грозное оружие.

2. Авиация.Летательные аппараты тяжелее воздуха появились на заре XX века и почти сразу же привлекли внимание военных. Первый полет самолета в России состоялся в 1910 году, а уже в 1911 году самолеты приняли участие в маневрах Киевского и Варшавского военных округов. Результаты применения авиации были настолько впечатляющими, что военное ведомство незамедлительно приступило к созданию российской военной авиации. В отличие от своих французских и английских коллег русские генералы поставили во главу угла человеческий фактор — в 1910 году открывают два учебных заведения по подготовке военных летчиков — Севастопольскую (Качинскую) и Гатчинскую офицерские авиационные школы. 1 марта 1913 года был утвержден «Общий план организации воздухоплавания и авиации», разработанный Главным управлением Генерального штаба. Этим планом предусматривались:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: