Георгий Зуев - Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг.

- Название:Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО Центрполиграф ООО «МиМ–Дельта»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-1612-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Зуев - Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг. краткое содержание

В книге Г.И. Зуева рассказывается об истории одного из старейших военных учебных заведений России – Морского кадетского корпуса. На основании литературных и архивных материалов, воспоминаний выпускников автор живо и увлекательно рассказывает о деятельности этого специального учебного заведения с момента его учреждения Петром I в 1701 году до официального закрытия в 1925 году во французской Бизерте.

Из незаслуженного забвения извлечены имена, судьбы и дела директоров, преподавателей корпуса разных лет – талантливых организаторов учебного процесса. Курьезы, анекдоты и трагедии, содержащиеся в приведенных автором извлечениях из малоизвестных мемуаров морских офицеров, характеризуют учебу и быт корпуса в разные эпохи. Подобные персональные свидетельства бывших кадет и гардемарин, занимательные детали и подробности не только чрезвычайно любопытны, но и придают историческим событиям особую живость и колорит.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, ученых, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.

Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Английские профессора, прибыв в Москву, не зная языка, растерялись и проявили полную беспомощность при обустройстве школы и организации в ней учебного процесса. Это продолжалось до тех пор, пока за практическую организацию дела не взялся энергичный дьяк Оружейной палаты Алексей Александрович Курбатов. По его предложению и убедительным доводам Петр I 23 июня 1701 года, спустя 5 месяцев после официального основания учебного заведения, отвел школе Сухареву башню со всеми ее строениями и земельным участком. Новое здание вполне удовлетворило профессора Фархварсона. Оно располагалось на возвышенности, в «пристойном месте, где можно горизонт видеть, сделать обсерваторию и начертание и чертежи в светлых покоях». Все второе полугодие 1701 года ушло на возведение пристройки к Сухаревой башне «верхния при школе палаты» и на составление плана и расписания занятий будущих воспитанников Навигацкой школы.

Император принимал активное участие в делах организации и становления первого российского военно-морского учебного заведения. Вместе с профессором Фархварсоном Петр I составил устав Навигацкой школы и утвердил ее конкретные задачи. Безусловно, основными предметами изучения в Школе являлись морские науки, но одновременно с ними предполагалось изучать также комплекс иных предметов. Таким образом, Навигацкая школа в первые годы своего существования числилась, в силу необходимости, учебным заведением, выпускающим, кроме моряков, учителей, геодезистов, архитекторов, инженеров, артиллеристов, гражданских чиновников, писарей и «добрых мастеровых».

В архиве сохранилась записка русского царя. В ней он повелевал тогда «…детей учить: 1. арифметике; 2. геометрии; 3. приему ружья; 4. навигации; 5. артиллерии; 6. фортификации; 7. географии; 8. знанию членов корабельного гола и такелажа; 9. рисованию; 10. на произволение танцам для пастуры».

Сретенская, или Сухарева, башня построена в северо-восточной части Москвы на земляном валу, окружавшем в те времена столицу. От нее начиналась дорога в Троице-Сергиеву лавру. Ранее на этом месте располагались Сретенские городские ворота с воинской заставой. Кроме караульной, здесь же находилась мытная изба для сбора пошлин с проезжающих. По всему валу тянулись строения стрелецких слобод. Во время стрелецкого бунта на валу разместился полк Лаврения Панкратовича Сухарева. Полковник не только не участвовал в военном перевороте, но добровольно перешел на сторону юного Петра, охранял его на всем пути следования в село Преображенское и в Троицкую лавру. По имени командира преданного царю полка башня и стала называться Сухаревой.

Если верить легенде, то Петр I, одержимый идеей строительства регулярного флота, специально распорядился придать очертаниям старых Сретенских ворот и Сухаревой башни вид корабля с мачтой. Галереи второго яруса представляли собой шканцы (верхнюю палубу), восточная сторона – корабельный нос, а западная – корму. На башне установили часы с боем. В третьем ярусе башни располагались классные комнаты Навигацкой школы и «рапирный» зал, где воспитанники занимались фехтованием. В нем усатый иноземец с повадками мушкетера обучал курсантов секретам «шпажной игры». При этом он не уставал повторять им, что только шпага может помочь благополучно выйти из любого трудного положения. Занятия «рапирной наукой» в школе поощрялись, и за фехтование ученикам прибавлялось «изменение против других жалования».

Соратник Петра I Яков Брюс в верхнем ярусе Сухаревой башни, возвышающемся над уровнем реки Москвы более чем на 100 метров, оборудовал обсерваторию и наблюдал с учащимися движение небесных светил.

Знающий 14 ремесел, в числе коих самым любимым являлось токарное, царь Петр предусмотрел планами Навигацкой школы овладение ее воспитанниками рядом рукотворных профессий. На верхнем этаже Сухаревой башни специально организовали учебно-производственную мастерскую.

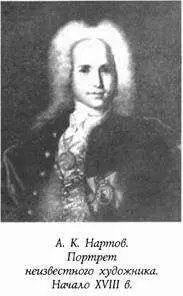

Посещая Школу математических и навигацких наук, присутствуя на ее уроках, Петр I всякий раз поднимался по каменной лестнице башни в токарную, чтобы полюбоваться на работу ученика «Цифирной» школы Андрея Нартова.

Посасывая глиняную трубку, царь с удовлетворением наблюдал за точными действиями 15–летнего мастера-самородка. Заготовка зажата в патроне станка. Обеими руками юноша крепко держит резец, осторожно подводит его к заготовке и ведет вдоль изделия, стараясь придать ему необходимую форму.

Сделать это было нелегко: стоило сильнее нажать или скосить резец – и вещь навсегда испорчена. Несовершенными были токарные станки в начале XVIII века.

Бывая на Сухаревке, царь непременно наведывался к Нартову. Придирчиво осматривал его работу, задавал вопросы. Сам показывал, как нужно точить. Когда в 1712 году двор переехал в Петербург, Петр не забыл о Нартове, взял к себе личным токарем.

Так начиналась карьера известного российского мастера-универсала, изобретателя-исследователя Андрея Константиновича Нартова – ученика Школы математических и навигацких наук.

С западной стороны к Сухаревской башне пристроили деревянный амфитеатр. В нем тогда хранился «маскарадный» кораблик, названный «памятником-миротворцем». В торжественных случаях, в дни великих побед русского оружия этот кораблик обычно возили по Москве с распущенными парусами и боевыми знаменами.

Первым профессором и фактическим организатором Навигацкой школы в Москве стал Генри Фархварсон. Петр I пригласил его на русскую службу как известного шотландского профессора математики Абердинского университета – именно так его представляли российские историки, изучающие деятельность Морского кадетского корпуса. На самом же деле это не соответствует действительности.

Профессор Петербургского государственного морского технического университета А.Н. Холодилин, изучив отечественные и британские архивные документы, опубликовал в газете «Андреевский флаг» (1992. № 6) статью. В ней он утверждал, что Генри Фархварсон был довольно молод, когда русский царь в 1699 году познакомился с ним в Англии. В то время он числился лишь начинающим преподавателем математики в одном из колледжей Абердина и, конечно же, едва ли мечтал о том, что когда-то станет профессором, да еще в далекой и неведомой России. Петр I, с его удивительной прозорливостью и умением оценивать людей, все же пригласил Фархварсона преподавателем математики в московскую Навигацкую школу, предложив ему, согласно контракту, жалованье в размере 100 рублей в год, хорошую бесплатную квартиру, кормовые деньги и, кроме того, 50 фунтов стерлингов за каждого ученика, под его руководством успешно окончившего курс математических наук.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: