Лев Скрягин - Якоря

- Название:Якоря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Транспорт

- Год:1979

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Скрягин - Якоря краткое содержание

Книга рассказывает об изобретении якоря и его совершенствовании. Читатель узнает о каменных якорях Древнего, Египта, о деревянных якорях римлян, о знаменитых уральских якорях, о современных стальных якорях- гигантах. Описание эволюции якорей сопровождается иллюстрациями, которые наглядно показывают особенности конструкций различных якорей, в каких направлениях шло их усовершенствование. Настоящее издание по сравнению с «Книгой о якорях», выпущенной в 1973 г., дополнено новыми материалами, и, в частности, в него включена глава «Реликвии морской славы». Написанная популярно, книга доступна всем, кто интересуется историей морского транспорта и мореплавания, судостроением, судомоделизмом и подводной археологией.

Якоря - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

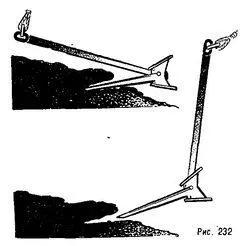

232. Якорь Дэнфорта со срезающейся шпилькой

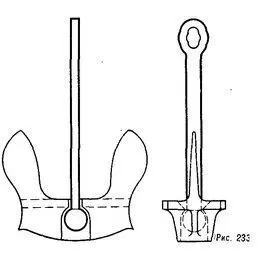

233. Якорь Тайера

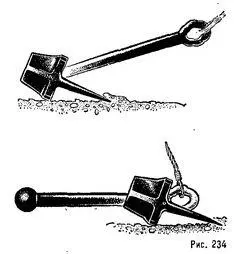

234. Принцип действия якоря Тайера

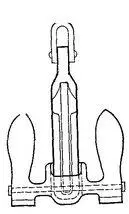

Вспомним, что в конструкциях литых якорей типа Холла цапфа или шар снизу поддерживается стопорным болтом или вкладышем. Тайер, проектируя свой якорь, решил обойтись без них. Якорь Тайера по своей конструкции считается самым простым из всех якорей, имеющих литую коробку с лапами (рис. 234).

Устранив в конструкции поддерживающий болт, изобретатель дал якорю преимущество, которого не было у якорей других конструкций.

Когда якорь зацепляет за какой-нибудь предмет на грунте и его невозможно вытащить, нужно лишь- изменить направление тяги, чтобы веретено вошло в коробку до скобы. При этом приложенная к якорю сила действует в противоположном направлении, и якорь освобождается.

11 Специальное — лучше универсального

Якоря для судов технического флота

Судами технического флота обычно называют дноуглубительные снаряды — землесосы, черпаковые, штанговые и грейферные земснаряды, скалодробильные снаряды, плавучие краны, буровые плавучие установки, золотодобывающие драги, снаряды по добыче строительных нерудных материалов и прочие плавучие сооружения, выполняющие определенные работы на дне акваторий или на береговой полосе. Все эти суда, как правило, снабжены обычными втяжными становыми якорями соответствующей массы. Однако для выполнения своих задач им приходится пользоваться специальными якорями, которые называются рабочими якорями. Иногда таким судам приходится становиться на якорь при минимальном отрезке вытравленной цепи при условиях, когда направление тяги якорь- цепи беспрестанно меняется. В таких случаях нужны так называемые быстрозахватывающие якоря. Из десятков запатентованных якорей этого типа покажем три их конструкции, которые находят наибольшее применение.

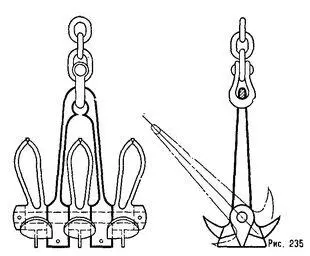

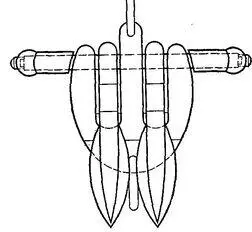

Удачное решение конструкции быстрозахватывающего якоря нашел в 1911 г. шотландский инженер Штахельбергер (рис. 235). Три лапы, насаженные на один соединительный болт, вращаются независимо одна от другой. Их разворот ограничивается тем, что основание захватов на каждой из трех лап упирается в нижнюю часть рамы веретена. При работе на разнородных грунтах и грунтах, засоренных камнями, у этого якоря неоспоримое преимущество перед двулапыми якорями. Он хорошо держит и на гальке.

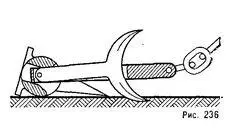

На рис. 236 показан якорь, запатентованный в 1933 г. шведским инженером Лундином, он быстро забирает грунт, но конструкция якоря очень сложна.

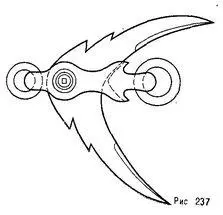

Более удачен быстрозахватывающий якорь, изображенный на рис. 237. Его запатентовал советский инженер Н. Васильянов в 1928 г. Веретено якоря — овальной формы, с вырезами для двух пар поворотных рогов, насаженных на шток.

Для облегчения подъема на якоре сделан рым для буйрепа.

На судах технического флота широкое применение находит однорогий адмиралтейский якорь (рис. 238). Им пользуются при лесосплавных работах на реках для крепления концов запани. Особенно широко он используется как рабочий якорь на дноуглубительных снарядах. Когда земснаряд прорывает траншею, он передвигается с помощью своих лебедок и двух завезенных в разные стороны однорогих якорей, которые иногда называют папильонажными. Это название происходит от французского слова papillon — бабочка. Когда земснаряд, прорывая траншеи, передвигается влево и вправо, то говорят, что он работает папильонажным способом, т. е. его движение похоже на полет бабочки.

235. Якорь Штахельбергера

236. Якорь Лундина

По мере передвижения земснаряда вперед якоря все время приходится перекладывать на новое место. Это делают с помощью самоходных судов-завозней. Иногда приходится рабочие якоря переносить вручную: мотозавозня из-за мелководья не может их доставить на нужное место или якоря необходимо заложить на сухих песках. Поэтому к папильонажным якорям предъявляют два немаловажных требования: легкость и высокая удельная держащая сила на сыпучих грунтах. Особенно это важно, когда земснаряду приходится работать на тяжелых грунтах или при большом слое срезки. В таких случаях держащую силу однородного «инвалида» пытаются увеличить за счет увеличения площади его лапы. Но те, кто переделывает якорь, иногда забывают, что величина площади лапы связана строгой зависимостью с углом атаки, углом отгиба рога и его длиной.

Нередко случалось, что наварят большую пластину и якорь вообще перестает держать — при увеличении усилия папильонажного троса вырывается из грунта. Насколько указанная зависимость важна и требует внимания, видно из истории с якорем Гошева.

Лабораторные сравнительные испытания, проведенные в 1958–1962 гг. Горьковским институтом инженеров водного транспорта, позволили отобрать четыре различных однорогих якоря, давших наилучшие результаты по величине держащей силы. Лучшим из них оказался якорь конструкции командира-наставника Северного бассейнового управления пути МРФ В. Гошева (рис. 239).

Горьковский институт внес в конструкцию этого якоря некоторые изменения. В результате родился якорь, названный якорем Гошева-ГИИВТа, держащая сила которого в два раза больше соответствующего адмиралтейского якоря с одним рогом (рис. 240).

237. Якорь Васильянова

Если у обычных якорей, применявшихся на земснарядах, угол отгиба рога составлял 35–45°, а угол атаки- 55° и выше, то у якоря Гошева — ГИИВТа эти величины составили 11 и 37°. К тому же у него площадь лапы на 20–25 % больше соответствующей площади обычного якоря с одной лапой. Максимальное удельное усилие протаскивания нового якоря на песчаном грунте равнялось на испытаниях 12,3 кгс на 1 кгс веса якоря и на глинистом грунте — 10 кгс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: