Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры

- Название:Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-671-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры краткое содержание

В книге на обширном фактическом материале анализируются дискурсивные особенности советской культуры 1920–1950-х годов — эффективность «ключевых понятий» идеологии в коммуникативных приемах научного убеждения и художественной выразительности. Основное внимание автора сосредоточено на тематических и жанровых предпочтениях в области фольклористики и «народного творчества». Автор дает свои ответы на вопросы: на каких риторических, социально-психологических и институциональных основаниях в советской культуре уживаются соцреализм, эпос (и квазиэпос), сказка (и «советская сказочность»), пафос пролетарской бдительности и популярность колыбельных песен, дидактика рациональности и едва ли не магическая вера в «заговорную силу» слова.

Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помимо вышеприведенных ленинских цитат, защите сказки посодействовали и своевременно найденные ленинские высказывания о пользе фантазии («<���…> нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке») [291], придавшие «фольклористическим» рассуждениям вождя общенаучный пафос.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов сказка попадает в контекст общественно-литературных споров о месте детской литературы в советской культуре. Важную роль в этих спорах сыграла полемика Максима Горького с Надеждой Крупской, опубликовавшей в начале 1928 года в «Правде» статью с резкой критикой сказки Корнея Чуковского «Крокодил». Вместо надлежащего, по ее мнению, «рассказа о жизни крокодила» автор подсунул детям «галиматью» и злостную пародию на любимого Крупской Некрасова [292]. Вставший на сторону Чуковского Горький обвинил вдову Ильича в несправедливости к писателю и, попутно, — в невежестве, так как стихи, в которых Крупская увидела пародию на Некрасова, правильнее было бы счесть пародией на стихи Лермонтова [293]. Страсти развивались по нарастающей: вслед за Крупской (состоявшей в это время членом коллегии Наркомпроса РСФСР и возглавлявшей Главполитпросвет) к хору осуждения Чуковского присоединились педагоги и бдительные родители [294]. Проявления «чуковщины» (призванной отныне обозначить грехи безыдейности, буржуазности и бытовщины) не замедлили обнаружиться и у других детских писателей, в частности у Маршака, но ситуация с поиском виновных неожиданным для критиков образом осложнилась после проведения в декабре 1929 года в московском Доме печати дискуссии по детской литературе. Дискуссией руководил Анатолий Луначарский, переведенный к этому времени с поста председателя Наркомпроса в председатели Комитета по заведованию учеными и учебными заведениями ЦИК СССР; сама дискуссия воспринималась на фоне кадровых реформ в ранее возглавляемом им ведомстве. В своем выступлении Луначарский призвал учиться у классической сказки и оградить советских писателей, пишущих для детей, от нападок со стороны «суровых педантов реализма», «которые считают, что мы обманываем ребенка, если в нашей книжке рукомойник заговорит» [295]. Мнение Луначарского, очевидно оппонировавшее сторонникам Крупской (хотя та и была назначена в том же году заместителем нового главы Наркомпроса Андрея Бубнова, но фактически сохранила лишь номинальную роль в новом руководстве комиссариата), приобретало в складывающихся обстоятельствах установочную роль.

Вслед за Луначарским «защиту» сказки от «суровых педантов реализма» продолжил вернувшийся в 1931 году в СССР из Италии Горький, увлеченный идеей специального издательства, рассчитанного на юных читателей. В 1933 году инициативы Горького по организации такого издательства увенчались сентябрьским Постановлением ЦК ВКП (б) «Об издательстве детской литературы» (от 9 сентября 1933 года), указывавшим, в частности, на необходимость широкого издания сказок для детей. В опубликованном в том же году перечне тем, подлежащих первоочередной разработке «в деле создания художественной и просветительской литературы для детей», Горький объявил сказку «прототипом» научной гипотезы и потребовал «призвать науку в помощь фантазии детей», чтобы научить детей «думать о будущем»:

Мы должны помнить, что уже нет фантастических сказок, не оправданных трудом и наукой, и что детям должны быть даны сказки, основанные на запросах и гипотезах современной научной мысли [296].

О том, как сказка становится былью, сам Горький поведает в том же 1933 году в речи на слете ударников Беломорско-Балтийского канала:

Я чувствую себя счастливым человеком. Большое счастье — дожить до таких дней, когда фантастика становится реальной, физически ощутимой правдой [297].

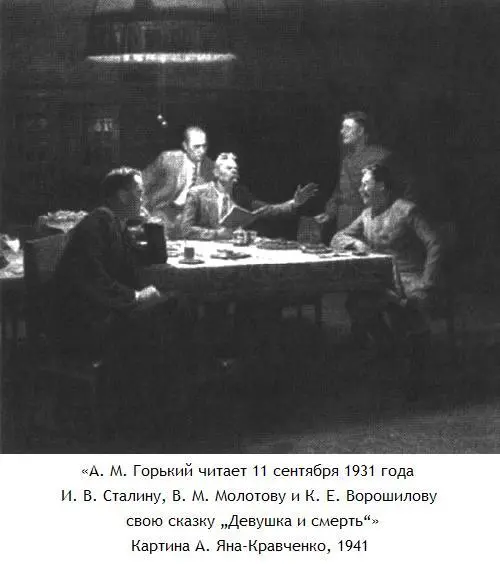

Через год в докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей живой классик соцреализма назовет фольклор источником «наиболее глубоких и ярких, художественно совершенных типов героев», а их перечень объединит Геркулеса, Прометея, Микулу Селяниновича, Святогора, доктора Фауста, Василису Премудрую, Ивана-дурака и Петрушку, став индульгенцией интернациональному союзу героев античного эпоса, средневековой легенды, русской былины и сказки [298]. Заявления Горького прозвучали особенно значительно на фоне широко известных слов Сталина, сказанных им в 1931 году о сказке, некогда написанной самим Горьким, «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем „Фауст“ Гёте (любовь побеждает смерть)» [299].

В следующем за выступлением Горького содокладе Самуила Маршака о детской литературе одной из ее задач было названо использование фольклора и создание «настоящей сказки», в которой будет «и действие, и борьба, и настоящая идея». Такой сказки, по мнению Маршака, «у нас еще нет», но она «может возникнуть <���…> потому», что советские люди «вступили в состязание с временем, прокладывают пути в тех местах, где еще никогда не ступала нога человека» [300].

Осуждение сказочного «мистицизма» и «монархизма» (в частности — пушкинской «Сказки о попе и работнике его Балде» и «Сказки о царе Салтане») сменяется во второй половине 1930-х годов рассуждениями о диалектических, историко-материалистических и педагогических достоинствах сказочных повествований. Такова, например, по наставлению Антонины Бабушкиной (будущего редактора журнала «Детская литература» в 1935–1941 годах и первой заведующей кафедрой детской литературы и библиотечной работы с детьми Московского библиотечного института) «Сказка о дедке и репке», содержание которой «не только глубоко социальное — сила коллектива, но и философское — переход количества в качество, скачок в природе, в обществе, мышлении» [301].

К середине 1930-х годов тезис о реализованной «фантастичности» и «сказочности» советской действительности воспринимался, впрочем, уже не только как публицистически убедительный, но и как методологически принципиальный для единственно допустимого изображения самой действительности — методами социалистического реализма. Рассуждения о том, что реалистическое изображение оправдывает «право на мечту», особенно множатся в преддверии Первого съезда советских писателей, закрепляя в общественном сознании значимые впоследствии тавтологии: быть «настоящим мечтателем» — это и значит быть «настоящим реалистом», правильно изображать «советскую реальность» значит изображать «героическую реальность» («героику масс»), «писать о современности» одновременно значит писать и о будущем [302]. Под «здоровой и живой „сказочностью“» отныне предлагается понимать оправданное «умение превращать настоящую действительность в увлекательную сказку», поскольку именно такая превращенная в сказку действительность, собственно, и является «наидействительнейшей» [303]. Варьируя ту же риторику (парадоксально воспроизводящую дискуссии средневековых схоластов о восхождении к «наиреальнейшей реальности» — a realibus ad realiora et realissima), Горький в своей речи на Первом съезде советских писателей выведет социалистический реализм из замечательного силлогизма: «Миф — это вымысел. Вымыслить — значит извлечь из суммы реально данного основной смысл и воплотить в образ — так мы получим реализм» [304].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: