Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры

- Название:Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-671-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры краткое содержание

В книге на обширном фактическом материале анализируются дискурсивные особенности советской культуры 1920–1950-х годов — эффективность «ключевых понятий» идеологии в коммуникативных приемах научного убеждения и художественной выразительности. Основное внимание автора сосредоточено на тематических и жанровых предпочтениях в области фольклористики и «народного творчества». Автор дает свои ответы на вопросы: на каких риторических, социально-психологических и институциональных основаниях в советской культуре уживаются соцреализм, эпос (и квазиэпос), сказка (и «советская сказочность»), пафос пролетарской бдительности и популярность колыбельных песен, дидактика рациональности и едва ли не магическая вера в «заговорную силу» слова.

Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

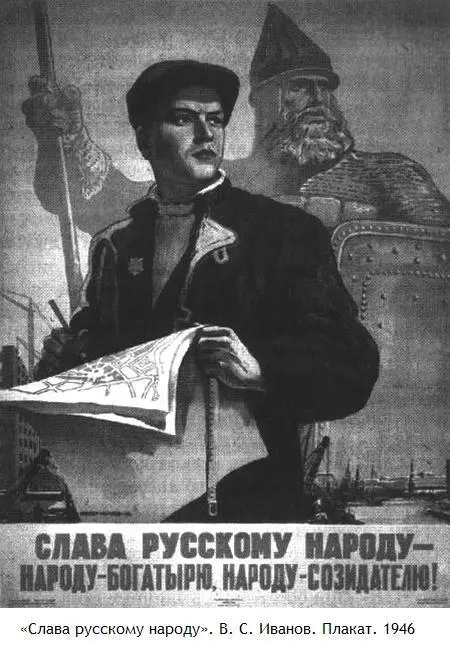

В образах русских богатырей — Ильи Муромца и Микулы Селяниновича, грузинского «Витязя в тигровой шкуре», азербайджанского «Кер-оглы», якутского «Дьулуруйар Ньургун Боотур» запечатлены лучшие черты народного характера. И среди подвигов воинов Красной армии, с честью поддерживающих славу оружия своих далеких предков, ослепительным светом сверкают такие проявления героизма, которые уже сейчас окружены ореолом прекрасной легенды <���…>. Советский народ-богатырь под водительством великого Сталина разгромит и сметет с лица земли коричневую завесу фашизма — эту злую силу всего прогрессивного человечества [570].

Лозунги и плакаты времен войны славят «советский народ-богатырь» [571], а эстетические параллели между советским искусством и национально-патриотической дидактикой правления Александра III возвращают васнецовской иконографии идеологический смысл, зловеще усугубившийся по ходу «борьбы с космополитизмом». В 1946 году рассуждения о патриотически эталонной эстетике Васнецова исходили уже из уст профессиональных искусствоведов:

Среди церковных росписей Васнецова наибольший интерес представляют образы древнерусских князей, причисленных церковью к лику святых. Перед нами как бы те же древнерусские витязи-богатыри, герои земли русской, полные воинской отваги и боевой доблести. Чисто русский, исторически правдивый тип князей настолько преобладает над традиционным иконописным обликом, что все эти иконы воспринимаются как монументальные былинные образы, составляющие целую галерею портретов выдающихся исторических деятелей нашего народа. <���…> Грозен взгляд обнажающего свой меч Андрея Боголюбского, стремившегося к объединению русских княжеств. Великий русский патриот Александр Невский изображен так же, как воин, все думы которого посвящены судьбам страны [572].

В 1951 году статья о Васнецове в Большой Советской энциклопедии, со ссылкой на А. А. Жданова, приравняет художника к предтечам социалистического реализма, удостоенного защиты большевистской партии от «врагов, игнорировавших традиции русской реалистической живописи 19 века». Более того: именно партия, как теперь выясняется, «в полной мере восстановила значение классического наследства Васнецова» [573]. В 1953 году, еще при жизни Сталина, торжественно открылся Дом-музей художника В. М. Васнецова (как филиал Музея истории и реконструкции Москвы).

Популярные и иллюстрированные издания былинных текстов закрепляют узнаваемый канон изображения эпических героев [574]. Представление о трех «главных былинных героях» — Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче — во многом складывается также с оглядкой на «Богатырей» Васнецова, а не на реальные записи былин, редко объединяющие изображенных им героев рамками одного сюжета. Роль Васнецова кажется при этом тем значительнее, что в дореволюционном эпосоведении сравнительно большим вниманием пользовались другие былинные персонажи. Дидактические возможности в пользу их символического объединения во всяком случае варьировали — о чем можно судить хотя бы по составленным Л. H. Толстым четырем «Русским книгам для чтения», содержавшим обработки былин (Толстой их называл «стихи-сказки») о Святогоре, Сухмане, Вольге и Микулушке Селяниновиче. В содержательном отношении к былинным текстам сама изобразительная мифологизация «трех богатырей» у Васнецова оправдана применительно к Илье Муромцу, но мало вяжется с былинными образами Добрыни Никитича и Алеши Поповича — героев одной из наиболее популярных, но и наиболее «куртуазной» русской былины, варьирующей тему «эпического сватовства»: хвастовства Добрыни верностью жены и притязания на нее Алеши во время отлучки Добрыни [575]. Былинный конфликт Добрыни и Алеши, воспроизводящий в общем виде сюжет мирового фольклора о возвращении мужа на свадьбу своей жены (в «Одиссее» Гомера, различных версиях тюркоязычного эпоса об Алпамыше, французских поэмах о Карле Великом, южнославянских юнацких песнях и т. д.) и разнообразивший традиционные мотивы узнавания (по «злачену перстеню») и наказания претендента («Стал гусельками Олешу поколачивать»), не исключавшие авантюрной травестии, едва ли можно счесть особенно продуктивным для возвышенной героизации героев-соперников. Известно, что Васнецов, работавший над своей картиной более двух десятилетий (с 1871 года, когда был сделан первый карандашный эскиз картины, до завершения полотна в 1898 году), истолковывал свою картину вполне в вагнеровском духе. Богатыри, по мемуарному признанию художника, были дня него «творческим долгом, обязательством перед родным народом», но ни в коей мере не иллюстрацией к русским былинам [576]. Триумфальное шествие «Богатырей» по советским иллюстрированным изданиям демонстрирует более сложную ситуацию. Изобразительная символика становится в этих случаях не только иллюстрацией к русской эпической традиции, но и придает этой традиции (квази)историческую ретроспективу. В определенном смысле это именно та ситуация, которая может служить примером эпистемологической эффективности «визуальной историографии» — зрительного образа, гипнотизирующего наглядной «документальностью» «исторического факта» [577].

Фольклористические фантазии о расцвете советского эпоса обретают в эти же годы форму документального очерка в «невыдуманных рассказах», составивших книгу Бориса Полевого «Мы — советские люди» (1950). В «свидетельском» описании Полевого, бывшего в годы войны корреспондентом газеты «Правда», рождение эпического текста рисуется сценою песни, которую на его глазах запевает у походного костра солдат-казах во время короткого привала. Слова песни, «звеневшей однообразно, как ветер в верхушках сосен» и исполняемой «резким фальцетом», непонятны для автора очерка, но их смысл становится ясен из своевременного объяснения добровольного толмача — русского лейтенанта, сведущего в казахском языке. «Степная протяжная песня» поется, как объясняет лейтенант, о реальном персонаже — герое-панфиловце Малике Габдуллине, недавно побывавшем в их батальоне.

Он поет, что Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис, что у него ухо джайрана, и он слышит врага за много верст, что у него глаз беркута, и он видит врага, как бы тот ни прятался <���…>. Он поет о том, как любят Малика казахские степи, как все отцы завидуют его отцу, как все матери чтут мать, родившую такого сына, как девушки видят его во сне и поют о нем песни. Он поет, как сам Сталин знает Малика, хвалит Малика, прислал Малику из Москвы красную Звезду, что Малик ходит сейчас по окопам, неся с собой сталинские слова, и что речь его понимают бойцы всех народов, потому что она проникает им в душу [578].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: