Игорь Зимин - Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762-1917

- Название:Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762-1917

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03760-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762-1917 краткое содержание

Зимний дворец был не только главной парадной резиденцией российских монархов, но и хранилищем бесценных национальных сокровищ, которые начала собирать Екатерина II. Он выполнял великое множество функций: представительскую, жилую, культурную и административно-хозяйственную, которой в книге также уделяется особенное внимание.

За годы своей жизни Зимний дворец видел многое: человеческое счастье и горе, смерти, возвышение и падение государственных деятелей, штурм, смену интерьеров в угоду новой власти, пережил блокаду Ленинграда… Дух этого места был соткан из происходящих в нем событий, живших в нем людей, тайн, которыми он был овеян. С ним связано огромное количество легенд, и сам он – легенда.

В этой книге автор постарался раскрыть для читателя двери Зимнего дворца и показать те старые стены, в которых прошла жизнь людей, во многом определивших судьбу страны: от ризалитов до фасадов, охватывая все три этажа. Повествование сопровождается картинами, фотографиями и документами.

Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762-1917 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

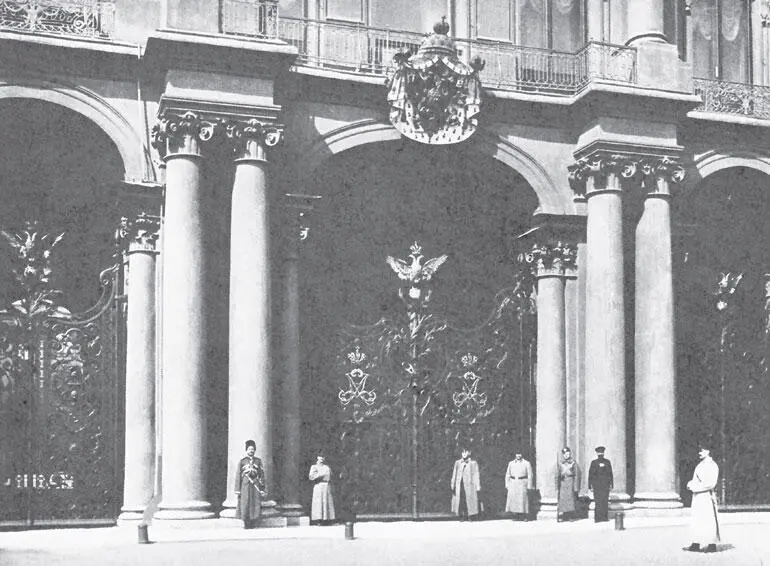

Первые ворота на Большом дворе Зимнего дворца появились при Екатерине II. В середине октября 1771 г. по словесному указанию Екатерины II «ко всем ходам, имеющимся в Зимнем Дворце во внутрь оного», сделали деревянные сосновые ворота [256]. Все работы заняли десять дней. Руководил работами архитектор Ю.М. Фельтен. По его проекту ворота изготовили выгнутыми дугой и как бы состоящими из трех частей – одной большой и двух малых. Створки больших и малых ворот имели неприхотливый рисунок и окраску белого цвета.

К началу правления Павла I ворота Большого двора обветшали, и их заменили новыми. Новые ворота повторяли старые и по форме, и по материалу. Новой была только окраска ворот. Их расчертили в «фирменные павловские цвета» – чередование белых и черных полос с тонкими разделительными красными линиями. Впрочем, тогда буквально весь Петербург начал стремительно «одеваться» в «гатчинские цвета».

Этот вариант колеровки продержался не только до пожара 1837 г., но и был повторен на новых воротах, установленных на въезде в Большой двор после восстановления Зимнего дворца. Такая колеровка была близка душе Николая Павловича, придерживавшегося в данном случае вкусов своего отца. Эти глухие деревянные ворота, совершенно отсекавшие Большой двор от Дворцовой площади, хорошо видны на акварелях В.С. Садовникова.

В.С. Садовников. Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца. 1847 г.

Со временем стали появляться идеи замены обветшавших деревянных ворот коваными металлическими. Первым с подобной инициативой в 1860-х гг. выступил архитектор А.И. Штакеншнейдер. Однако его проект пришелся на неудачное время – в стране шли системные реформы, а глава Контроля Министерства императорского двора барон К.К. Кистер последовательно проводил политику «экономии на свечных огарках». Кроме этого, руководители охраны Зимнего дворца всерьез рассматривали вариант штурма императорской резиденции бунтовщиками, и глухие надежные ворота их устраивали больше. В результате проект А.И. Штакеншнейдера похоронили.

Автором следующего проекта в середине 1880-х гг. стал архитектор Н.А. Горностаев. Свой вариант ажурных металлических ворот он оформил в стиле Растрелли, вмонтировав двуглавого орла в декор ворот. Однако у него оказались сильные, а самое главное – проворные конкуренты. Параллельно с Горностаевым свой проект предложил Ф.Ф. Мельцер. Выполнив модель ворот в дереве в натуральную величину, он доставил ее прямо во двор Аничкова дворца. Ф.Ф. Мельцер сумел так преподнести свою работу, что Александр III утвердил именно его вариант. В результате в 1886 г. традиционный партнер Министерства императорского двора завод Сан-Галли за 4368 руб. исполнил почетный заказ.

Охрана у главных ворот Зимнего дворца

На каждой половине больших двустворчатых ворот под императорской короной Ф.Ф. Мельцер поместил вензеля императора Александра III. По верху створок всех трех ворот он поместил двуглавых орлов с распростертыми крыльями и державным яблоком в когтистых лапах. На груди у орлов, в соответствии с государственной символикой, помещались щиты с изображением образа Св. Георгия и цепями Андреевского ордена вокруг щитов.

Весь советский период ворота, как и «при царях», закрывали вход в Большой двор, пока в мае 2003 г. после реставрации их не открыли, перенеся вход в Государственный Эрмитаж с Иорданского к Посольскому подъезду. В ходе реставрации восстановили утраченные в советский период «принципиальные» элементы главных ворот – позолоченных орлов, пальмовые и лавровые ветви, короны и другие элементы.

Подвал Зимнего дворца

Подвал Зимнего дворца целиком занимали различные кладовые, служебные и жилые помещения придворных служителей. Это были обширные комнаты с массивными сводчатыми потолками и довольно большими окнами, выходящими как на площадь и набережную, так и на внутренние дворы.

В подвалах устраивались квартиры и общежития для персонала дворца, там хранили продукты и вина, там находились самые разные кладовые и склады. О степени плотной заселенности подвала и о стремительных изменениях его «географии» свидетельствуют документы. Например, когда в 1842 г. приняли решение о размещении в подвале западного фасада Зимнего дворца бани будущего Александра II, то оттуда пришлось выселить 80 официантов, общежитие которых перевели в подвал под Георгиевским залом [257]. Эта цифра наглядно показывает, насколько плотной была заселенность всех подвальных помещений.

Еще при Екатерине II подвалы защитили от несанкционированного проникновения. В 1772 г. императрица «словесно приказала» сделать железные решетки «ко всем имеющимся в нижних апартаментах и погребах окнам, а в среднем апартаменте к тем окнам, которые от верху до низу балконы» [258].

В силу своего положения подвалы Зимнего дворца в первую очередь подвергались ударам стихий. Все катастрофические наводнения в Петербурге заливали подвалы Зимнего дворца, стоящего буквально в двух шагах от Невы. Так было в 1777 и 1824 гг.

Накануне наводнения 10 сентября 1777 г. Екатерина II вернулась из Царского Села в Зимний дворец. Ночью началось наводнение. Императрица сама наблюдала, как вышедшие из берегов студеные воды Невы заливают Дворцовую набережную и подвалы Зимнего дворца. В этот день в письме к барону Гримму императрица сообщала: «Обедаю дома. Вода сбыла, и, как вам известно, я не потонула. Но еще немногие показываются из своих берлог. Я видела, как один из моих лакеев подъехал на английской коляске; вода была выше задней оси, и лакей, стоявший на запятках, замочил себе ноги. Но довольно о воде, подбавим о вине. Погреба мои залиты водою, и Бог весть, что с ними станется. Прощайте; четыре страницы довольно во время наводнения, которое с каждым часом уменьшается». Напомним, что вход в винные погреба императрицы находились на Церковном дворике.

Решетки на окнах подвала Зимнего дворца

Несколько позже Екатерина II вернулась к описанию наводнения: «В 10 часов пополудни поднялся ветер, который начал с того, что порывисто ворвался в окно моей комнаты. Дождь шел небольшой, но с этой минуты понеслось в воздухе все что угодно: черепицы, железные листы, стекла, вода, град, снег. Я очень крепко спала; порыв ветра разбудил меня в 5 часов. Я позвонила, и мне доложили, что вода у моего крыльца и готова затопить его. Я сказала: „Если так, отпустите часовых с внутренних дворов; а то, пожалуй, они вздумают бороться с напором воды и погубят себя“. Желая узнать поближе, в чем дело, я пошла в Эрмитаж. Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. По набережной, которая еще не окончена, громоздились трехмачтовые купеческие корабли. Я сказала: „Боже мой! Биржа переменила место, графу Миниху придется устроить таможню там, где Эрмитажный театр“. Сколько разбитых стекол! Сколько опрокинутых горшков с цветами! И словно подстать цветочным горшкам, на полу и на диванах валялись фарфоровые вазы с каминов. Нечего сказать, тут таки похозяйничали».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: