Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо

- Название:Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-04364-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо краткое содержание

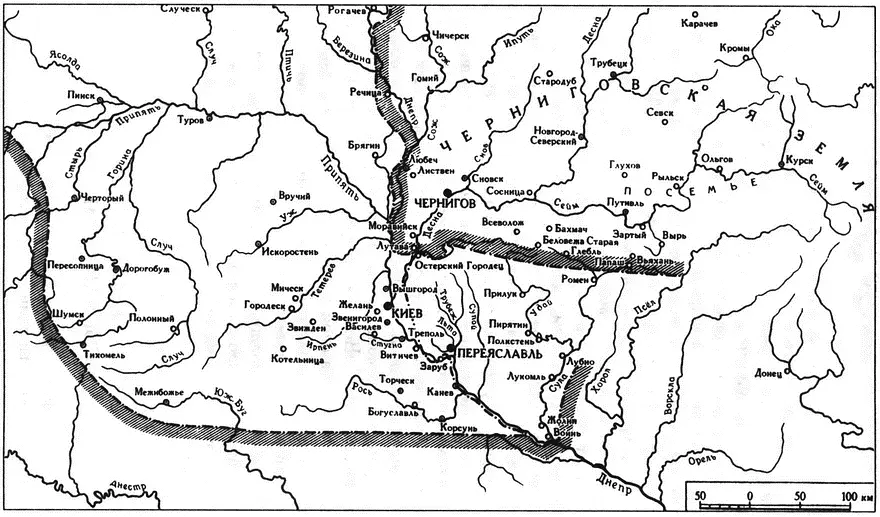

Книга известного писателя и историка С.Э. Цветкова посвящена эпохе расцвета Древней Руси (XI—XIII вв.). Автор показывает это время во всем его сложном противоречии: с одной стороны — бесконечные княжеские распри, с другой — настойчивое стремление великих представителей древнерусской государственности объединить страну. Цветков подробно прослеживает постепенное угасание могущества Киева и перемещение государственного центра тяжести на земли Северо-Восточной Руси. Необычайно интересно прорисованы ключевые фигуры этого времени: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[8] Родословная великих князей по Воскресенской летописи («Начало православных государей и великих князей Руских») сообщает, что у Владимира Ярославича был еще и другой сын, по имени Ярополк. Однако всего вероятнее, что это лицо легендарное, поскольку упомянуто лишь однажды и безотносительно к каким бы то ни было событиям середины — торой половины XI в.и внучатого племянника Всеслава Брячиславича. Однако не следует считать это случайным упущением. Все эти люди не упомянуты по той простой причине, что к моменту оглашения завещания сам ход событий вычеркнул их из перечня наследников Ярослава. Судислав — последняя жертва многолетней междоусобицы Владимировичей — еще в 1036 г. был осужден Ярославом на пожизненное заточение во Пскове

{2} 2 Цветков С.Э. Русская история. Кн. 3. С. 370.. Ростислав после смерти своего отца, новгородского князя Владимира Ярославича, перешел в разряд князей-изгоев, чьи родители умерли при жизни дедов, не заняв старшего стола

[9] Родословная великих князей особо отмечает, что Владимир Ярославич «на Киеве не сеживал»., и потому исключенных из очереди старшинства и обреченных навсегда оставаться на низших ступенях родовой лествицы

{3} 3 Цветков С.Э. Русская история. Кн. 3. С. 312.. По той же причине в завещание Ярослава не вошел его внучатый племянник князь Всеслав, сын полоцкого изгоя Брячислава Изяславича

[10] Всеслав Брячиславич сел на полоцком столе после смерти отца в 1044 г., а его наследственная волость (Полоцк) не фигурирует в росписи городов, принадлежащих Ярославичам.

Еще интереснее то, что русский «самовластец», принявший из рук василевса имперский титул кесаря {4} 4 Цветков С.Э. Русская история. Кн. 3. С. 425—426.

, показывает себя в своем завещании решительным «антимонархистом», убежденным противником пересадки на русскую почву византийской монархической традиции, с ее понятиями о единовластии и праве императора назначать себе преемника. Позицию Ярослава в этом вопросе можно назвать последовательной и принципиальной, учитывая, что сорок лет назад он вступил на политическую сцену бескомпромиссным защитником родовых устоев, не побоявшимся пойти на открытый разрыв со своим отцом, который собирался их нарушить {5} 5 Там же. С. 272.

. И вот, под конец жизни, подводя итог своему жизненному и государственному опыту, Ярослав подтвердил, что не находит нужным пересматривать свои взгляды. Устами Ярослава древнерусская политическая мысль надолго отвергла монархическую форму правления, отдав предпочтение старинному родовому порядку княжения.

Вместе с тем здесь можно расслышать и новаторские нотки, выделяющиеся из общего архаического лада завещания Ярослава и имеющие, безусловно, христианский источник. К таким новшествам относится, во-первых, привнесение в политическую жизнь нравственных категорий и понятий, освященных авторитетом Священного Писания. Так, фраза «Да аще будете в любви межю собою, Бог будеть в вас, и покорить вы противныя под вы» несет в себе главный посыл всей политической философии средневекового христианства: Бог помогает праведным, тем, кто свято исполняет Его заповеди. Во-вторых, влияние христианства сказывается в наделении старых слов новым смысловым значением, взятым из церковного лексикона. Например, древнеславянское слово «любовь» употреблено уже в его христианском значении, вместо прежнего: «дружба», «согласие» [11] Ср., напр.: «…и оттоле увидят иные страны, какую любовь имеют Греки с Русью» (договор Игоря с Византией, 944 г.).

. И в-третьих, характерно, что необходимость для Ярославичей «пребывати в любви» обоснована ссылкой на то, что все они «есте братья единого отца и матере». Здесь мы наблюдаем попытку укрепить основы старого династического порядка семейными ценностями христианского брака, в противовес языческой полигамии, на которую, кажется, Ярослав возлагал ответственность за кровавый исход братоубийственной драки 1115—1119 гг. [12] Сыновья Владимира по женской линии происходили от разных матерей (Цветков С.Э. Русская история. Кн. 3. С. 246—266).

Это сочетание новаций и традиций сделало из завещания Ярослава своеобразный манифест политической культуры молодого государства, в понятийном обиходе которой «ведущее место занимали термины родства, а усилия идеологов элиты были направлены на то, чтобы находить в христианском учении основания для принятого династического порядка» {6} 6 Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750—1200. СПб., 2000. С. 357.

. Генеральная линия развития древнерусской государственности была предначертана на многие десятилетия вперед.

Приходится, однако, оговориться, что в сфере своего практического применения завещание Ярослава производит странное впечатление: оно как будто рассчитано на одно поколение или на то, что дети Ярослава будут жить вечно. Другими словами, оно не предполагает никаких численных изменений в составе великокняжеского семейства. В самом деле, как, например, следует поступить в случае смерти одного из братьев: считать ли завещанную ему долю наследственным владением его сыновей, которые вправе будут, в свою очередь, раздробить ее на части? Или же она должна перейти целиком к другому брату, следующему за умершим в порядке старшинства? А может быть, старший князь имеет право распорядиться выморочными землями по своему усмотрению? И наоборот: из какого земельного фонда следует выделять уделы для новых отпрысков размножающейся династии? И как, наконец, вообще соблюсти принцип старшинства при последующем усложнении родственных связей? Все эти вопросы повисают в воздухе. Поэтому, несмотря на свой внешний универсализм, завещание Ярослава не годилось для того, чтобы стать краеугольным камнем прочной политической системы. Рано или поздно наследники «самовластца» должны были столкнуться с неизбежными противоречиями и отклониться от предначертаний своего отца, ступив на путь импровизаций и приспособления к сиюминутной расстановке сил.

Глава 2.

СОПРАВИТЕЛИ

Но поначалу все пошло гладко. Свою ближайшую задачу завещание Ярослава выполнило. Ярославичи расселись по княжеским столам согласно воле покойного отца, без видимых неудовольствий и междоусобных свар.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: