Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо

- Название:Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-04364-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо краткое содержание

Книга известного писателя и историка С.Э. Цветкова посвящена эпохе расцвета Древней Руси (XI—XIII вв.). Автор показывает это время во всем его сложном противоречии: с одной стороны — бесконечные княжеские распри, с другой — настойчивое стремление великих представителей древнерусской государственности объединить страну. Цветков подробно прослеживает постепенное угасание могущества Киева и перемещение государственного центра тяжести на земли Северо-Восточной Руси. Необычайно интересно прорисованы ключевые фигуры этого времени: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для политической формы правления, сложившейся на Руси после смерти Ярослава, придумано расхожее название «триумвират старших Ярославичей» [13] Б.Д. Греков считал, что этот термин ввел в научный оборот А.Е. Пресняков (см.: Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 490). Н.Н. Коринный в этой связи пишет о военно-политической и церковной «диктатуре трех старших Ярославичей» (см.: Коринный Н.Н. Переяславская земля X — первая половина XIII века. Киев, 1992. С. 69).

. Аналогию нельзя признать удачной, ибо термин, взятый из политической практики разлагающейся Римской республики, только затемняет дело. Семейное соправление трех старших братьев, один из которых чтился двумя другими «в отца место», конечно же меньше всего напоминает компромиссный альянс Помпея, Красса и Цезаря. Летописец описывает союз Ярославичей через понятие «трие»: «Ярославичи же трие — Изяслав, Святослав, Всеволод, — совокупивше вой…» (под 1067 г.). Но это «трие» отнюдь не равнозначно «триумвирату». Речь в данном случае идет об известной норме родовых отношений в древнерусском обществе, согласно которой в сложном роду, состоящем из братьев с их семействами (то есть из дядей и племянников), первое, властное поколение состоит только из трех наследников — трех старших братьев, а остальные, младшие братья отодвигаются во второе, подвластное поколение, приравниваясь к племянникам {7} 7 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М., 1989. Т. I. С. 182.

. Ярослав в своем завещании несомненно придерживался этой нормы, на что указывает не только упомянутое выше сообщение «Сказания о Борисе и Глебе», но и его собственные распоряжения, сделавшие из старших Ярославичей — Изяслава, Святослава и Всеволода — как бы совокупного владельца важнейших в государственном отношении русских волостей, включая их политическое ядро — Русскую землю в узком географическом значении (район Среднего Поднепровья).

Изяслав принял великое княжение и переехал из Новгорода в Киев, поставив новгородцам в князья своего старшего сына, несовершеннолетнего Мстислава [14] Родился предположительно в 1043 или 1044 г.

, порученного заботам посадника Остромира [15] Владельца «первой русской книги» — знаменитого Остромирова Евангелия, рукописи, датируемой 1056—1057 гг. Из приписки, сделанной на ее полях писцом диаконом Григорием, известно, что супругой Остромира была некая Феофана, греческое имя которой соблазняет исследователей Яросла видеть в ней дочь князя Владимира и греческой царевны Анны (см.: Поппэ А. Феофана Новгородская // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). Л.; Новгород, 1997. С. 102—120). В 1054 г. Остромир и Феофана должны были быть пожилыми по меркам того времени людьми (не моложе 40—45 лет), поскольку диакон Григорий призывает благословение не только на них самих, но и на «чядом ею и подружием чад ею», то есть на их детей и внуков.

. Таким образом старший Ярославич стал не только главою рода, но и владельцем крупнейшего удела, включавшего в себя, помимо Киевской и Новгородской волостей [16] Приписка диакона Григория в Остромировом Евангелии сообщает, что Изяслав держит «обе власти», то есть Киев и Новгород.

, Древлянскую и Турово-Пинскую земли. Во второй половине 50-х гг. XI в. он еще больше расширил свои владения, совершив удачные походы против эстонских племен и балто-литовской голяди (галиндов), обитавшей в бассейне Протвы.

Святослав вступил во владение Черниговской землей. Ее территориальным ядром были Черниговская область (с городами Любеч, Сновск, Стародуб) и примыкавшие к ней с востока племенные земли северян (Новгородсеверский, Вырь, Курск).

Имея устойчивые естественные границы с Киевской землей на западе (Днепр) и с Переяславской на юге (Остер), Черниговское княжество раздвигало свои северные и северо-восточные рубежи, продолжая государственное освоение племенных территорий радимичей (Южное и Среднее Посожье), вятичей (муромо-рязанские земли) и колонизацию верховьев Десны и Северского Донца {8} 8 Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975. С. 78—109.

. По традиции, берущей начало с Городецкого раздела 1026 г. между Ярославом и Мстиславом {9} 9 Цветков С.Э. Русская история. Кн. 3. С. 351—352.

, к черниговскому уделу была также присоединена Тмуторокань, где Святослав посадил своего сына Глеба с правом собирать «хазарскую» и «касожскую» дани {10} 10 Там же. С. 81, 347—347.

.

Доставшаяся Всеволоду небольшая Переяславская волость была первым и единственным на то время русским княжеством, сформировавшимся вне границ определенного племенного образования, благодаря целенаправленным усилиям княжеской власти {11} 11 Там же. С. 61, 227—232.

. В известном смысле удел Всеволода представлял собой древнерусский аналог пограничной франко-германской марки, заселенной военно-торговым людом. В политическом отношении Переяславская земля была тесно связана с киевским правобережьем, образуя вместе с ним мощный оборонительный заслон против вторжений степняков {12} 12 Там же. С. 227—234, 236—238.

. Военно-стратегическое значение Переяславского княжества обусловило неравномерное размещение в нем городов и укрепленных поселений, сосредоточенных преимущественно в двух районах: на юго-восточном пограничье, вдоль Сулы (крайняя восточная линия Змиевых валов), и ближе к Киеву, на северо-западе (по Трубежу и Супою), где, собственно, и концентрировались основные военные силы княжества {13} 13 Древнерусские княжества X—XIII вв. С. 143.

. Чтобы усилить довольно скудные материальные ресурсы Переяславля, Всеволоду, по сообщению Новгородской Первой летописи, выделили для сбора дани изрядную полосу земель на северо-востоке — Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволжье.

Младшие братья получили земли, в гораздо меньшей степени подвергшиеся государственному освоению. В удел Вячеславу была выделена Смоленская земля (в пределах расселения смоленских кривичей), граничившая на западе с Полоцком, на севере и северо-востоке — с Новгородской землей, на юге и юго-востоке — с Черниговским княжеством {14} 14 Там же. С. 258—259.

. Севший во Владимире-Волынском Игjрь контролировал широкую полосу Восточного Прикарпатья, включая Червенские города, сравнительно недавно возвращенные Руси Польшей {15} 15 Цветков С.Э. Русская история. Кн. 3. С. 355.

.

Главенствующее положение старших братьев в княжьем роду было закреплено также на церковно-политическим уровне, так как на территории их уделов находились все наличные епископские кафедры Киевской митрополии (Белгородская, Юрьевская [17] Древнерусский Юрьев — это современная Белая Церковь. Город был основан на р. Рось в 1032 г. Его название — Юрьев (в летописях также Гюрьгев, Гургев) — связано с христианским именем князя Ярослава — Георгий.

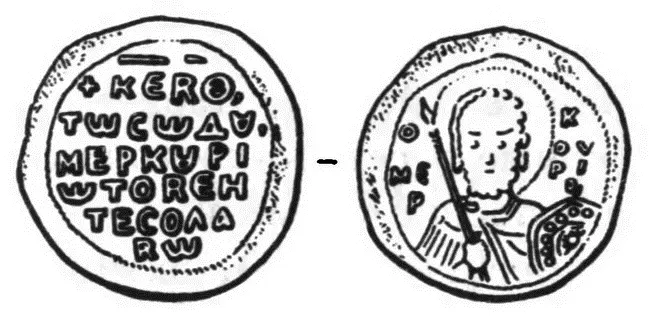

, Черниговская, Переяславская, Новгородская) и Тмутороканская архиепископия [18] С конца X в. по вторую половину XII в. подчинявшаяся непосредственно Константинопольскому патриархату (см.: Мошин В.Л. Николай, епископ Тмутороканский // Seminarium Kondakovianum. Т. V. Praha, 1932. С. 54—55).

. Волости Игоря и Вячеслава, не имевшие собственных церковных центров [19] Епископская кафедра во Владимире-Волынском появилась двумя десятилетиями позже, а в Смоленске — только в XII в.

, числились в составе двух епископий: Смоленская земля входила в Черниговскую епархию, Владимиро-Волынская — вероятно, в Белгородскую {16} 16 Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X—XIII вв. М., 1989. С. 34—39.

.

Интервал:

Закладка: