Сеймур Беккер - Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России

- Название:Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-86793-265-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сеймур Беккер - Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России краткое содержание

В исследовании известного американского историка С. Беккера рассматриваются судьбы «первого сословия» Российской империи — дворянства — в сложную для него эпоху, наступившую после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Автор основывается на обширном архивном и статистическом материале, подвергая тщательному критическому анализу труды других российских и зарубежных историков дворянства.

Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хотя в целом дворянство продавало земли больше, чем покупало, отношение покупок к продажам оставалось весьма высоким (см. табл. 5). Резкое, но временное уменьшение этого соотношения, последовавшее за революцией 1905 г., было вызвано не ростом продажи земли, а уменьшением приобретения ее; строго говоря, только в 1907 г. объем операций по продаже земель был необычайно высоким. В 1911 — 1914 гг., после восстановления мира в деревне и стабилизации рынка, отношение покупок к продажам вернулось к уровню, характерному для периода 1883—1905 гг.

1863-1872: 64,2

1873-1882: 60,1

1883-1892: 53,1

1893-1902: 52,0

1903-1905: 53,0

1906-1909: 29,6

1911-1914: 52,9

Примечание: Данные за 1910 г. отсутствуют, поскольку я не смог получить доступа к МСДЗ 25(1916).

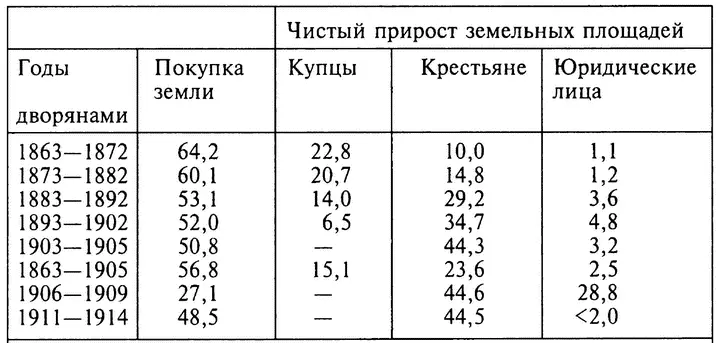

Желание и способность дворян вернуть потерянное путем покупки значительной части потерянных ими земель были особенно ярко выражены в западных губерниях. С 1892 по 1896 г. отношение покупок к продажам дворянских земель составило 61% в шести губерниях Литвы и Белоруссии и 70% — в трех юго-западных губерниях; при этом для Европейской России в целом в 1893—1897 гг. это соотношение равнялось только 54,5%. {85} Как видно из предыдущих данных, некоторые дворяне, по крайней мере в отдельных регионах, не только рассматривали землю как объект для прибыльного вложения средств, но и вполне успешно конкурировали на рынке с «не дворянскими» покупателями земли. Более полная картина межсословной конкуренции на земельном рынке представлена в таблице 6.

Если именно дворяне поддерживали активность российского земельного рынка, продавая свои земли, то приобретение этой земли совершалось и дворянами и крестьянами, которые в период с 1863 до 1905 г. купили более 80% этой же самой площади. Покупка ими земли происходила по возрастающей — от 74% в первое десятилетие после освобождения крепостных до 95% в годы, непосредственно предшествующие революции 1905 г. В 1906—1909 гг. заметное расширение деятельности Крестьянского поземельного банка, скупавшего землю для дальнейшей перепродажи ее крестьянам, компенсировало уменьшившуюся роль дворянства в покупке земли. В последние перед Первой мировой войною годы дворянство вернулось на земельный рынок в качестве покупателей, в то время как Крестьянский поземельный банк возобновил свою прежнюю незначительную деятельность: в 1911 — 1914 гг. дворяне и крестьяне купили 93% земельной площади, продаваемой дворянами и купечеством (последнее продавало больше, чем покупало).

Из этих данных следует, что никакого отношения к реальности не имеет распространенное представление о дворянах как о жертвах собственной неспособности конкурировать с «неблагородным» населением, якобы более приспособленным «к требованиям капиталистической системы хозяйствования, основанной на учете прибылей и убытков, требующей постоянного инвестирования средств для расширения производства» {86} . Некоторые крестьяне, скупавшие землю у дворян, безусловно были предпринимателями, типа купца Лопахина из «Вишневого сада», но в отличие от него сохранявшие свою связь с сословием, к которому они принадлежали от рождения. Подавляющее же большинство крестьян явно не имело ни малейшего понятия о том, как вести учет прибылей и убытков, и не помышляло о накоплении капитала ради расширения производства. Следуя традиции, они стремились всего лишь свести концы с концами путем увеличения скудных земельных наделов, полученных ими в ходе освобождения крепостных. Для покупки необходимой им земельной площади они часто объединялись с соседями. В 1863—1902 гг. 70% чистого прироста крестьянских земель составили земли, купленные сельскими обществами и товариществами, которые, по сути дела, были теми же самыми обществами или частью обществ, нуждавшихся в дополнительной земле для совместного ведения хозяйства. Этот процент постоянно возрастал — от 45% в 1863-1872 гг. до 83% в 1893-1902 гг. Доля коллективных собственников достигла своего максимума (87%) в 1905— 1908 гг., после чего в результате новой правительственной политики поощрения частного крестьянского землевладения начала снижаться. Тем не менее в период между 1905 и 1914 гг. на общества и товарищества приходились 63% чистого прироста крестьянских земель {87} .

Стратификация дворян-землевладельцев

Процесс обезземеливания по-разному затронул различные слои дворян-землевладельцев. Согласно проведенным правительством земельным переписям 1877 и 1905 гг., землевладельцы были определены по следующим категориям: мелкие, владеющие 100 или менее десятин; средние, имеющие от 101 до 1000 десятин; и крупные, имеющие более 1000 десятин. Хотя такое разделение земельных владений соответствует скорее для плодородных земель левобережной Украины и Центрального Черноземья, чем для не столь плодородных районов Нечерноземья или южных и восточных степных районов, где практиковалось экстенсивное хозяйствование, мы будем использовать критерии стратификации, выбранные правительством [22].

Мелкие землевладельцы включали в себя две очень несхожие группы — обедневшие, живущие в захолустье дворяне (сродни hobereaux дореволюционной Франции), мало чем по стилю жизни отличавшиеся от своих соседей-крестьян, и урбанизированные дворяне, не появлявшиеся в своих владениях. Яркие зарисовки жизни дворян первой группы накануне освобождения крестьянства оставил в своих беллетризированных детских воспоминаниях Терпигорев:

«…Нам приходилось проезжать через большое село Всесвятское, сплошь состоявшее из мелкопоместных. Маленькие усадебцы с домиками и надворными строениями, крытыми соломой… Очень много было этих усадебец, и почти все одинаково маленькие, полуразвалившиеся, с заросшими садиками….Проезжая, мы видали некоторых из владельцев, расхаживающих у себя по двору в красных рубахах, совсем как кучера, или в широких грязных парусинных пальто, как старые повара, дворецкие отставные и прочие заштатные дворовые. Видали и их жен вдали, сидевших в усадьбе или на берегу, окруженных бедно и грязно одетыми детьми.

Но они все живо чувствовали себя дворянами, потому что мужики их, вообще их крепостные, как мы видели это из кареты, стояли перед ними без шапок, а они, напротив, расхаживали и сидели с важностью, не забывая своего достоинства» {88} .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: