Вадим Попов - Феномены древней культуры востока Северной Азии

- Название:Феномены древней культуры востока Северной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Издать Книгу»fb41014b-1a84-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:9781311279187

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Попов - Феномены древней культуры востока Северной Азии краткое содержание

Книга в общих чертах раскрывает происхождение, сущность и историю изучения неолитической культуры Нижнего Амура. Заключения автора оказались в полном противоречии с концепцией дальневосточных академических учёных, которые относят её происхождение к предкам северных монголоидных этносов. Исследование представляет первую веху системы доказательств европеоидного начала яркой неолитической цивилизации Нижнего Амура.

В первой и второй частях книги автор, применив новый метод интерпретации символов неолита Нижнего Амура, опираясь на оригинальную геофизическую теорию, лингвистический анализ, мировой опыт расшифровки неолитической символики, выявил тождественность символов Нижнеамурья и Европы. Раскрыта сущность петроглифов р. Амура и р. Уссури. Приводятся научные факты, опровергающие академическое утверждение о принадлежности неолитических культур Нижнего Амура древним тунгусо-маньчжурским племенам шаманистской веры. Как оказалось, символика отразила индоевропейскую религию двоебожия IV–III тыс. до н. э. – поклонение Великой Богини неба и Великому Богу земли. Третья часть посвящена истории знаменитых Тырских китайских памятников низовья Амура; выдающемуся художнику Е.Е. Мейеру, запечатлевшего их на картинах; русским казакам-первопроходцам Амура: И. Москвитину, В. Пояркову, Е. Хабарову. Читатель знакомится с новыми концепциями, версиями, открытиями, именами выдающихся исследователей и исторических деятелей Нижнего Амура, их заслугами.

Феномены древней культуры востока Северной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава № 3

Неизвестные «автографы» академика живописи Е.Е. Мейера на Амуре

Время поправляет и направляет, если не потерял нить исследования. А истина является домом с всегда открытой дверью, куда можно войти и повторно, накопив новый исследовательский материал, исправив прошлые недочёты и ошибки. Так случилось и со мной, когда глубже познакомился с творчеством Е.Е. Мейера и всё же смог определить места на берегу Тыра откуда он рисовал свои картины, и где располагалась на утёсе большая памятная колонна. После второго приближения к этой теме родилась новая глава книги.

Низовье Амура – дальневосточная глубинка. Здесь начиналась история Хабаровского края. Со временем, однако, вектор развития переместился в другие зоны огромного региона.

В XVIII–XIX веках Россия, расправляя могучие плечи, раздвигала свои границы, прибавляя жизненное пространство своему большому народному телу. Соседи особенно и не возражали, потому что не были способны на такое деяние, как освоение Дальнего Востока. Россия двинулась на восток, познавая свое второе рождение. В Амурском лимане появился город Николаевск – первый среди главных, старший среди знатных. Сюда к устью Амура потекли ручейки русских людей, неся в себе романтику, предприимчивость, желания, способности и надежду. И они все смогли.

Не осталось в стороне и Императорское русское географическое общество, организовавшее комплексную Восточно-Сибирскую экспедицию на Амур (1855–1858 гг.). Членом ее Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств определила Егора Егоровича Мейера, исполнявшего обязанности «ландшафтного живописца и рисовальщика предметов естественной истории». Ему было только 35 лет, но уже два года он носил звание академика живописи.

Очевидно, и талант он имел «не с миру по нитке», и энергию неудержимую. За время пребывания на Дальнем Востоке он на весельной лодке неоднократно преодолевал весь Амур от его истоков, проплыл по Амгуни 860 верст, пересек Сахалин вдоль и поперек. Он лично занимался переписью населения Приамурья и Сахалина, представив в отчете военному губернатору П.В. Казакевичу в «ревизских сказках» 9710 душ аборигенов. Надо думать, что всех он знал в лицо и запечатлел в своем альбоме множество антропологических портретных зарисовок. В Николаевске он работал и областным землемером (статистиком), и управляющим Николаевским округом. В Де-Кастри он побегал под разрывами ядер английских кораблей, за что получил медаль «За войну». В 1861 г. он входил в состав делегации по установлению государственной границы между Россией и Китаем. Но везде и всегда он рисовал и писал картины природы, поселений, городов – от озера Ханка и бухты Ольга до Императорской гавани и Николаевска-на-Амуре. Итогом его работы стали полотна: «Озеро Ханка», «Гавань Ольга», «Пост Владивосток», «Гавань Находка» другие. Кажется, не было предела физическим и творческим возможностям русского гения. И хотя его резиденция находилась в Николаевске, где военный губернатор выделил ему дом с большими окнами для хорошего освещения его мастерской, домом чаще для него была лодка, а мастерской – дальневосточная природа. Свои рисунки, полотна он отсылал в Академию художеств, и их широко использовали в своих книгах первые исследователи Амура: Маак, Шренк, Штенберг и другие даже без указания на его авторство. Через «Русский художественный листок», издаваемый академиком Тиммом, жители Петербурга и Москвы, а затем всего мира увидели его глазами «Амур во всех видах».

Совершенно очевидно, что заветной целью художника было создание полотна, на котором был бы изображен строящийся Николаевск – с гаванью, рейдом, судами. Но молодой город рос как на дрожжах: появлялись всё новые дома, производственные и военные объекты, и зафиксировать вид его раньше, чем он примет более интересный и внушительный облик, он не хотел. Однако художник постоянно искал ракурс, в котором можно было бы отобразить все достопримечательности молодого города.

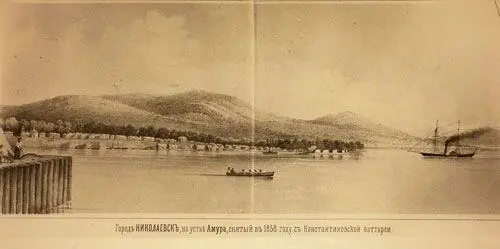

Выдающемуся краеведу Дальнего Востока В. И. Юзефову удалось где-то добыть наброски города с гаванью, сделанные Мейером с борта уходящего вверх по Амуру судна примерно с расстояния десятого километра. В архиве краеведа имеются и его наброски рейда и порта с низовьев Амура, с пляжа поселка Красное – Каменки. Рисовал он город и с противоположного берега Амура – напротив города. Результатом, вероятно, была законченная работа в виде рисунка карандашом или акварелью. Об этом говорит запись в его путевых заметках: «За полтора года, что я не был в Николаевске, вид города так изменился, что теперь надо рисовать новую панораму. Для меня сюрпризом были новые собор, здание клуба, два эллинга, магазины, Константиновская батарея посреди реки на отмели, встречающая вас у входа в Николаевск». Эта запись сделана в мае-июне 1856 года, когда Мейер возвращался на пароходе «Америка» с Сахалина.

Отмеченная им Константиновская батарея была как раз построена за зиму 1856 года и в мае закончена. Она представляла собой искусственный остров-бастион в диаметре 128–130 метров, на три метра возвышавшийся над отмелью, окаймленный шпунтовыми сваями. При его строительстве было израсходовано 4,5 тысячи бревен. На вооружении его находилось 24 крупнокалиберных пушки, снятые с фрегата «Паллада». Процесс создания батареи хорошо описан в книге В.И. Юзефова в главе «Так начиналась оборона Нижнего Амура», где помещено изображение города. Но кем оно создано?

На первый взгляд, панорама производит впечатление фотографии, тем более, подпись под ней уведомляет, что панорама «снята» в 1858 году (илл. № 216). Но ведь картину с панорамой города писал и Мейер, как сам и указывал. Известно, что художник создал такое полотно в 1863 или в 1864 годах уже в Санкт-Петербурге, куда уехал с Дальнего Востока. Размер ее был 2x3 метра, и написана она была, естественно, маслом. А кто же создал фотоподобную панораму города в 1858 году? Были ли у Мейера конкуренты на создание ее в это время?

илл. № 216

Это невероятно, но были. В эти годы панораму города в карандашноакварельном варианте пишет госслужащий Нерчинских заводов художник-любитель, проживавший в Николаевске с 1858 по 1859 год, Гектор Бильдзюкевич. Известно, что оба художника были хорошо знакомы, вместе рисовали одни и те же пейзажи, и, похоже, художник-профессионал помогал любителю в творчестве. У Бильдзюкевича в творчестве была своя цель – он создавал личный «Живописный альбом», в котором также изображен вид города. Иллюстрация датирована автором 1859 годом с подписью, что рисовал с натуры Гектор Бильдзюкевич. Карандашно-акварельный рисунок сделан им с Константиновской батареи с той же позиции, что и панорама 1858 года, на которой об этом указано. Если иллюстрация художника-любителя не вызывает сомнения, что это рисунок, то панорама 1858 года настолько совершенна, что производит впечатление фотографии. Указание на то, что г. Николаевск именно снят с Константиновской батареи, тоже наводит на мысль о фотосъемке. Но, оказывается, в то далекое время слово «снять» использовалось и при создании точного рисунка с какого-либо объекта. Обе панорамы города, таким образом, все же рисунки, выполненные карандашом и акварелью филигранной техникой. Однако класс рисунка 1858 года художника-любителя отличаются разительно и композицией, и пропорциями объектов изображения (илл. № 217). Исходя из указанных дат рисунков, понятно, что первым панораму города изобразил не Бильдзюкевич, как предполагалось раньше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: