Вадим Попов - Феномены древней культуры востока Северной Азии

- Название:Феномены древней культуры востока Северной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Издать Книгу»fb41014b-1a84-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:9781311279187

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Попов - Феномены древней культуры востока Северной Азии краткое содержание

Книга в общих чертах раскрывает происхождение, сущность и историю изучения неолитической культуры Нижнего Амура. Заключения автора оказались в полном противоречии с концепцией дальневосточных академических учёных, которые относят её происхождение к предкам северных монголоидных этносов. Исследование представляет первую веху системы доказательств европеоидного начала яркой неолитической цивилизации Нижнего Амура.

В первой и второй частях книги автор, применив новый метод интерпретации символов неолита Нижнего Амура, опираясь на оригинальную геофизическую теорию, лингвистический анализ, мировой опыт расшифровки неолитической символики, выявил тождественность символов Нижнеамурья и Европы. Раскрыта сущность петроглифов р. Амура и р. Уссури. Приводятся научные факты, опровергающие академическое утверждение о принадлежности неолитических культур Нижнего Амура древним тунгусо-маньчжурским племенам шаманистской веры. Как оказалось, символика отразила индоевропейскую религию двоебожия IV–III тыс. до н. э. – поклонение Великой Богини неба и Великому Богу земли. Третья часть посвящена истории знаменитых Тырских китайских памятников низовья Амура; выдающемуся художнику Е.Е. Мейеру, запечатлевшего их на картинах; русским казакам-первопроходцам Амура: И. Москвитину, В. Пояркову, Е. Хабарову. Читатель знакомится с новыми концепциями, версиями, открытиями, именами выдающихся исследователей и исторических деятелей Нижнего Амура, их заслугами.

Феномены древней культуры востока Северной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На ней изображено нивхское стойбище, лодка с гребцами, скользящая по переливающейся в лучах вечерней зари глади Амура. Над ними высятся как бы три яруса громадных скал – Тырский утес. Глаза сведущего в истории памятников исследователя ищут и не находят на ней известную большую пямятную колонну, и это озадачивает, ведь известно, что она была возведена на утесе. На втором ярусе скал угадываются другие памятники – плиты, фрагмент лежащей колонны и ее восьмиугольный пьедестал. Третий ярус почти не виден и зарос зеленью. Это именно то место, где сейчас стоит памятник-пушка, придающий утесу историческую значимость. Современный вид утёса (илл. № 219).

илл. № 219

Но в XV веке здесь располагался китайский буддийский храм, и все исследователи считали, что перед ним находились и памятные плиты с текстами, и малая колонна. Но, как показано на картине, эти памятники располагались значительно ниже вершины утеса. Большой колонны на этой картине вообще не оказалось, хотя Мейер в это же время изобразил ее на другой картине под названием: «Памятник близ деревни Тыр на Нижнем Амуре». Авторство этой картины до сих пор было неизвестно. Да и сохранилась не сама картина, а гравюра с нее, обнаруженная в XII томе красочного издания 1895 г. «Живописная Россия». В правом углу ее достаточно четко прочитывается автограф художника: «Мейеръ». Графическое изображение этой колонны оставил и первый исследователь Тырских памятников Г.Н. Пермикин.

Практически они идентичны.

В своих письмах с Амура Мейер дал сравнительное описание этой колонны и памятных плит, а Пермикин измерил все расстояния между памятниками.

Уже только этой информации достаточно, чтобы правильно локализовать памятники на утесе. А взглянув на картину Мейера и на современный ландшафт утеса, нетрудно понять, что открытой верхушкой утеса исследователь называл не ту верхнюю площадку его, где сейчас стоит пушка, а место на 50–60 метров ниже ее. Здесь же на картине Мейером изображены и памятники. Верхняя площадка называлась Сычевским горой (на картине она заросла зеленью), где не обнаружилось следов молитвенного храма, хотя именно здесь он и находился, как показали раскопки Артемьева. Но ошибка археолога заключалась в том, что на верхней площадке, рядом с храмом 1433 года, он расположил и плиты с малой колонной. Они же находились несколько ниже, в 50–60 метрах, там, где Артемьевым обнаружены якобы остатки храма 1413 года. Это подтвердили в 1873 году и случайные исследователи Г.Н.Панов и Кустер, которые видели здесь памятные плиты, а выше, на «горе», нашли «битые горшки» (цилиндрическую черепицу крыши храма 1433 г).

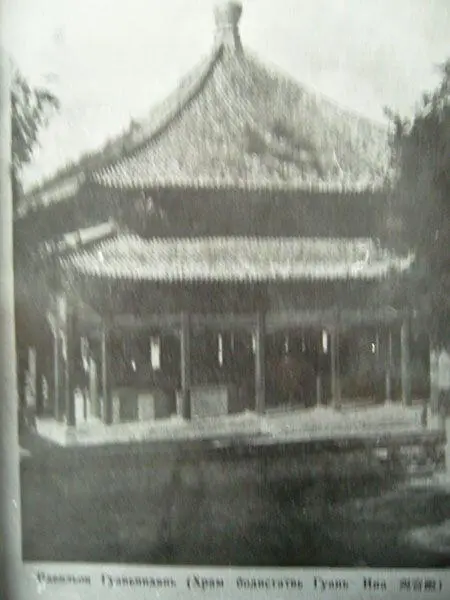

Как следует из описания Пермикина, второй памятник представлял собой небольшую трехчастную составную колонну, верхняя часть которой была утрачена, средняя лежала на склоне, а нижняя – восьмиугольный пьедестал – находилась в вертикальном положении. Пермикин изобразил его на рисунке, который сохранился до настоящего времени. Средняя часть колонны осталась не зарисованной им, или ее изображение не сохранилось. В исторической литературе удалось отыскать внешний вид храма, находящегося в центральном Китае и посвящённого божеству Гуаньинь. Подобный, очевидно, был возведён и на Тырском утёсе (илл. № 220).

илл. № 220

Теперь о большой памятной колонне. Ее следует отличать от малой трехчастной, что не всегда делают исследователи памятников. Возведение ее не зафиксировано в текстах китайских плит, и находилась она вдалеке от комплекса памятников, напомню – на расстоянии 264 метра от вершины утёса, но в противоположную от плит сторону – на восток, т. е. выше по течению Амура. Ещё можно сказать за горой, которой назвал Сычевский вершину третьего яруса утёса. Высоту ее и характер каменных блоков, из которых она сложена, не определил никто из исследователей. Только Мейер отметил признаки ее большей древности, чем плит. Я нашел её место положение на утёсе и объяснение этому, побывав на горной круче: она стояла на недоступном для исследователей обрыве, как указал Пермикин, на узком мысу, отвесно спустившемся к реке. И сейчас это место из-за большой высоты (более 35 м.) и крутизны узкого выступа скалы опасно для пребывания здесь.

Пожалуй, это и самое высокое, и самое красивое место среди скал. Именно на него приходится расстояние в 150 саженей от плит. Сто пятьдесят лет назад оно, конечно, выглядело по-другому. На фотографии показан этот обрыв с компьютерной реконструкцией на нем колонны с картины Мейера (илл. № 221).

илл. № 221

По соотношению изображения колонны на картине и окружающего ландшафта настоящего времени высота ее была примерно 5–6 метров. Крутой склон скалы, представляющий узкий мыс, как показано на картине, подтверждает расположение колонны именно здесь. Но археолог Артемьев казуистически поместил ее на месте нахождения храма 1413 г., как бы в память о его разрушении, хотя здесь нет узкого мыса и расстояние до обрыва составляет около 20 метров, а раньше и того больше. В настоящее время следует признать происхождение этой колонны неизвестным.

Но не без основания ее можно отнести к буддийской архитектуре, т. к. навершие ее в виде урны символизирует бутон лотоса. Подобные символы обнаруживаются в древнеиндийской архитектуре еще в 4–3 веке до нашей эры. Миссионерскую связь буддистов Индии с аборигенами Нижнего Амура можно предположить в 3 веке до нашей эры.

Известно, что в это время знаменитый царь Индии Ашока (272–232 гг. до н. э.), обратившись в буддизм, развернул бурную миссионерскую деятельность и отправил проповедников буддизма на Цейлон, в Сирию, Египет, Македонию и, возможно, на северо-восток – в Забайкалье и далее. Неслучайно эта религия прижилась позже у бурят, китайцев и японцев. Ашока оставил много надписей на скалах и специально сооруженных колоннах, где возвеличивалось буддийское учение. Возможно, и Тырская колонна была одной из них. В более позднее время, в XIII веке нашей эры, известно пребывание в Тыре китайского воинства Юаньской династии, которое тоже могло её создать.

Итак, вновь определенная локализация памятников на ландшафте прибрежных скал выглядит вполне достоверно. Она основана не на домыслах исследователей, а на документальных первоисточниках – описании памятников Пермикиным и художественном изображении их Мейером. Привязка исторических сведений о памятниках к современному ландшафту утеса с уточнением местоположения большой колонны, по меньшей мере, – открытие (илл. № 222), вид с Амура, где:1-локализация плит и малой колонны, 2– локализация храма, 3-локализация большой памятной колонны, 4-местоположение острога казаков-первопроходцев). Предположения о происхождении этой колонны – гипотезы, имеющие право на существование, тем более, что других пока нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: