Сборник - История Угреши. Выпуск 1

- Название:История Угреши. Выпуск 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Орува»30433eff-4aaa-11e3-a335-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900999-59-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник - История Угреши. Выпуск 1 краткое содержание

В первый выпуск альманаха вошли краеведческие очерки, посвящённые многовековой истории Николо – Угрешского монастыря и окрестных селений, находившихся на территории современного подмосковного города Дзержинского. Издание альманаха приурочено к 630–й годовщине основания Николо – Угрешского монастыря святым благоверным князем Дмитрием Донским в честь победы на поле Куликовом и 200–летию со дня рождения выдающегося религиозного деятеля XIX столетия преподобного Пимена, архимандрита Угрешского.

В разделе «Угрешский летописец» особое внимание авторы очерков уделяют личностям, деятельность которых оказала определяющее влияние на формирование духовной и природно – архитектурной среды Угреши и окрестностей: великому князю Дмитрию Донскому, преподобному Пимену Угрешскому, архимандритам Нилу (Скоронову), Валентину (Смирнову), Макарию (Ятрову), святителю Макарию (Невскому), а также поэтам и писателям игумену Антонию (Бочкову), архимандриту Пимену (Благово), Ярославу Смелякову, Сергею Красикову и другим. Завершает раздел краткая летопись Николо – Угрешского монастыря, охватывающая события 1380–2010 годов.

Два заключительных раздела «Поэтический венок Угреше» и «Духовный цветник Угреши» составлены из лучших поэтических произведений авторов литобъединения «Угреша». Стихи, публикуемые в авторской редакции, посвящены родному краю и духовно – нравственным проблемам современности.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

История Угреши. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Святитель Алексий, митрополит Московский Икона. 1699 г. ГИМ

Огромная ответственность легла на плечи малолетнего князя. Сам он, конечно, ещё не мог управлять княжеством и во всём слушался правительства – княжеского совета, в который вошли старейшие бояре, тысяцкий Василий Вельяминов и митрополит Алексий, вернувшийся из трёхлетнего заточения в Киеве, которое несправедливо учинил митрополит Роман, поддерживаемый литовцами. Митрополит Алексий стал духовным отцом Дмитрия и, по существу, заменил ему отца земного. Он воспитал его в любви к Богу и к отчизне. Из древнерусских источников известно, что великий князь Дмитрий Иванович был очень благочестивым, по возможности строго исполнял все правила церковной жизни, обращался с горячими молитвами к Богу и в горе, и в радости.

Весной 1360 года юный Дмитрий отправился по речным путям в опасное путешествие до Сарая – Берке, чтобы предстать перед очами грозного Бердибека. Московского отрока не могла не потрясти богатейшая ханская столица, намного превышавшая Москву своими размерами и населением. Дворцы ханов и мурз отличались великолепием, на огромных шумных рынках продавались товары со всего света, включая и рабов, которыми становились люди, пленённые во время набегов. Никто не мог предположить, что существовать этому городу осталось всего 35 лет. Когда Дмитрий прибыл в Сарай, место хана Бердибека уже занял убивший его царевич Кульпа, но и тот правил всего полгода. В Орде начался период междоусобиц и дворцовых переворотов. Власть постепенно прибирал в свои руки Мамай, хитроумный темник 3 . Мамай выгодно женился на сестре Бердибека, в результате чего заметно возвысился и, по существу, руководил часто менявшимися ханами. Возможно, именно в этот приезд в Орду князь Дмитрий впервые встретился со своим будущим врагом.

По малолетству, Дмитрий не получил тогда ярлыка на великое княжение владимирское, который был отдан князю Дмитрию Константиновичу Суздальскому, венчавшемуся на это княжение летом 1360 года. Однако ханское решение было принято на Руси прохладно. Многие князья, считавшие, что суздальский князь получил власть «не по отчине и не по дедине», молчаливо игнорировали указания Дмитрия Константиновича. В 1362 году в Сарае – Берке воцарился хан Аймурат, который решил дело о великом княжении владимирском в пользу юного московского князя. Однако Дмитрий Суздальский не захотел подчиниться ханской воле и добровольно отдать власть. Он даже захватил Переславль, чтобы преградить Дмитрию дорогу к Владимиру. Пришлось москвичам собирать войско. Под присмотром старших сели отроки – князья Дмитрий и Владимир на боевых коней в полном воинском облачении. Испугавшись московских дружин, Дмитрий Константинович без сражения оставил Переславль и затворился в Суздале. Вскоре во Владимире, в величавом белокаменном Успенском соборе, двенадцатилетний Дмитрий Иванович был венчан на великое княжение. Много раз потом пытались отнять у московского князя этот титул. Спустя всего год вновь претендовал на него Дмитрий Константинович. Однако, узнав о войске, уже по – настоящему предводимом рано повзрослевшим Дмитрием, суздальский князь вынужден был отказаться от своих претензий. На этот раз с ним обошлись строже и отправили княжить подальше от Суздаля, в Нижний Новгород. В дальнейшем он вёл себя благоразумно и стал союзником Дмитрия Ивановича. Помощь Москвы вскоре очень понадобилась Дмитрию Константиновичу. Его чуть было не сверг с нижегородского престола властолюбивый брат Борис Константинович. Понадобились увещевания преподобного Сергия Радонежского и помощь московских дружин.

Год 1364 принёс на Русь новое поветрие чумы. Не минуло страшное горе и великокняжеский дом: осенью умер младший брат Дмитрия, княжич Иван, а в конце декабря скончалась его мать, великая княгиня Александра. Из ближайших родственников осталась только старшая сестра Любовь, но она давно уже была выдана замуж за одного из литовских князей. Поэтому ещё ближе теперь стал ему двоюродный брат Владимир Андреевич, тоже рано повзрослевший.

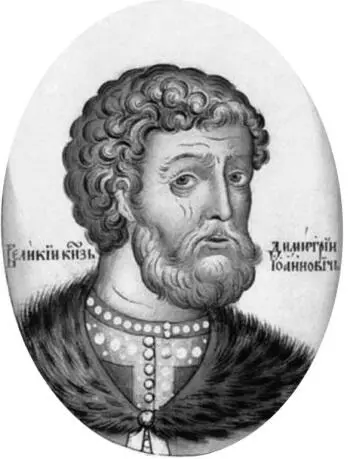

Великий князь Московский Дмитрий Иванович Донской Портрет из «Титулярника» 1672 г.

В семье Дмитрия Константиновича подросла дочь, красавица Евдокия. Именно она была выбрана в невесты шестнадцатилетнему Дмитрию Ивановичу. Венчание состоялось 17 января 1366 года в Коломне: жарким и сухим летом 1365 года деревянная Москва почти полностью сгорела. Несмотря на то что вначале превалировали политические мотивы этого брака, в великокняжеской семье царили любовь, верность и понимание. Княгиня Евдокия во всем поддерживала супруга. Родители они были очень чадолюбивые: у них родилось восемь сыновей и четыре дочки. Только два мальчика умерли малолетними, что удивительно даже для княжеских семей, где до совершеннолетия редко доживало более троих детей. Дети Дмитрия Ивановича воспитывались в благочестии, почитании родителей и любви друг к другу.

Пользуясь междоусобицей в Золотой Орде, князь Дмитрий Иванович перестал возить туда собираемую дань и копил её у себя, но вовсе не для личного обогащения. Эти деньги очень пригодились для восстановления Москвы после страшного пожара. Вместо сгоревших деревянных стен Ивана Калиты были выстроены белокаменные с башнями, боевыми площадками, стрельницами и железными воротами. Очень скоро новые неприступные стены помогли выдержать осаду литовского войска под предводительством Ольгерда.

Великому князю Дмитрию Ивановичу приходилось быть третейским судьёй в спорах между удельными князьями. В 1366 году он разбирал нелады между тверскими князьями Еремеем Константиновичем, престарелым Василием Михайловичем Кашинским и его племянником Михаилом Александровичем, будущим великим князем тверским. Эти территориальные споры были обусловлены не только властолюбием князей, но и несовершенством наследственного права, когда удел преимущественно получал не старший сын, а старший их живых братьев умершего. Молодой и сильный Михаил не мог по этому праву наследовать тверской престол, но всеми силами хотел на нём утвердиться, надеясь на поддержку великого литовского князя Ольгерда, женатого на его сестре Ульяне. Дмитрий Иванович не поддержал этих незаконных претензий Михаила, чем приобрёл на долгие годы врага, который ставил свои личные интересы гораздо выше общерусских и при поддержке чужеземцев натворил много зла. Дважды малодушный Михаил Александрович бежал в Литву из занятой им Твери, убоявшись московского войска.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: