Марина Загидуллина - Прадедушка Аркаим

- Название:Прадедушка Аркаим

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Игоря Розина

- Год:2012

- Город:Челябинск

- ISBN:978-5-903966-19-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Загидуллина - Прадедушка Аркаим краткое содержание

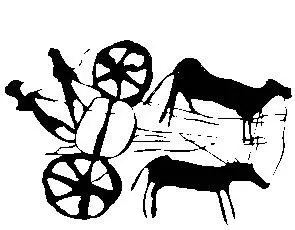

В конце III тыс. до н. э. в Зауральские степи пришли индоиранские племена, называвшие себя ариями (арья). Здесь, на Южном Урале, они создали удивительную Страну городов. Здесь развивалась и крепла уникальная государственность — основанная на принципах равенства и единства.

Путеводитель по Аркаиму, который вы держите в руках, с одной стороны, даст представление о самом быте и ежедневной жизни этих таинственных пришельцев, а с другой — поставит десятки насущных вопросов. Аркаим ждет, зовет, увлекает и одновременно заводит в тупик, ломает стереотипы европейской ментальности, не терпит однолинейных и банальных интерпретаций. Путешествие «в поисках Аркаима» не будет простым, как не может быть простым постижение тайны.

Прадедушка Аркаим - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Медь выходила на поверхность в самых разных местах, подчиняясь прихотливости межгранитных стыков и тектонических сдвигов. И человек не относился к земле, дарящей ему медь, как к бездонному колодцу. Он создавал аккуратные и удобные разработки месторождений — не ломающие картину пейзажа, представляющие собой выемки и небольшие отвалы: «Воровская яма» — рудник, расположенный в долине реки Зингейка вблизи укрепленных поселений Сарым-Саклы и Куйсак; древние копи Таш-Казган и Никольское в верховьях реки Уй; рудники Бакр-Узяк в 80 км к северо-западу от Аркаима и Аслаевский в округе Верхнеуральска; древние рудники Айдырлинский в 60 км к юго-востоку и Еленинский в 200 км к югу от Аркаима.

Более 400 предметов из камня хранится сейчас в коллекции археологов, изучающих аркаимскую цивилизацию. Среди них — орудия горно-металлургического производства — кирки, молоты и молотки, куранты, песты, терочники и развертки (инструменты для рассверливания отверстий). Большую группу составляют орудия металлообработки (литейные формы для отливки изделий из бронзы, наковальни, гладилки-выпрямители для работы с горячим металлом, различные абразивы). Орудия домашних производств и сферы быта представлены лощилом по мягкому материалу, пряслицами, терками-ступками. Особый класс предметов из камня — оружие и предметы социальной атрибутики. К ним относятся наконечники стрел и копья, топоры, булавы, навершие из молочно-белого нефрита. Какие только камни не использовались для изготовления этих и других орудий труда! Песчаники, силициты и яшмы, кремнистые породы, известняки, базальты, андезиты, дациты и риолиты, диабазы, граниты, габбро, гнейсы, кварциты, эпидозиты, серпентиниты, талькиты и тальковые сланцы… Многие ли из нас, несмотря на свое современное образование, сумеют сегодня отличить и отобрать камни по их природным признакам? Но судя по найденным изделиям, древнему человеку эта задача была понятна и легка. Мы можем только предполагать сегодня, как складывались взаимоотношения труженика с предметом, из которого делал он орудие труда. Но общая реконструкция духовной жизни аркаимской цивилизации показывает, что, скорее всего, и камень для него был даром Земли, обладал характером и душой, требовал для своей обработки любви и жертвования… Яшмы, которыми так богаты эти края, хрусталь используются исключительно для наверший жезлов и украшений. Человек не был равнодушен к красивому камню, обнаруженному на поверхности земли. Но еще важнее для нас, что по внешнему — весьма неказистому и иногда совершенно невзрачному — виду камня человек умел разгадывать его сущность, его «сердце». Ведь очень многие породы раскрывают свою красоту только под умелым резцом.

Зауральский пенеплен — так называется аркаимская степь на геологическом языке. Это слегка всхолмленная, почти ровная поверхность бывшего массива, просевшего глубоко в земную твердь, с остатками вулканических пород и выходами древнейших отложений на поверхность. Сильные, даже страшные степные ветры довершили дело: пенеплен представляет собой сглаженный, плавный ландшафт. Здесь течет множество степных речек (это притоки Тобола и Урала — Нижний Тогузак, Караталы-Аят, Карагайлы-Аят, Камысты-Аят, Синташта, Берсуат, Гумбейка, Зингейка, Суундук, Большая и Малая Караганка): их русла проложены в рыхлых породах, берега плавно круглятся — не пологие и не высокие; отчетливо видна пойменная терраса — реки широко и полновесно разливаются весной. Очень часто берега их заболочены. Для древнего человека степная река не была «дорогой», «путем», как это наблюдаем мы в средней полосе России, ведь нередко жарким летом степная речка становится едва заметным ручейком. Но это была именно Вода, с которой нужно было считаться, которая имела свои прихотливые циклы, которая текла то бурно, то медленно, кормила человека рыбой и — главное! — служила естественной границей «своего» и «чужого» мира. И сегодня граница Башкирии и России, например, проходит именно по берегам рек: старинное отношение к естественным «разрезаниям» владений сохраняется в этой практике.

Степная река течет небыстро, ведь наклон русла не превышает одного метра на один километр. Очень важно, что окружающий ландшафт формирует и характер тех, кто поселяется здесь: степенно и обстоятельно, как бег степной реки, строил человек свое жилище и оборудовал свою ойкумену.

Небольшие круглые озерца, образованные в карстовых породах, по-видимому, не были редкостью в ту эпоху (на берегу одного из таких озер расположена крепость эпохи бронзы Чекатай). Они были солоноваты, берега их заболачивались. Но эти озера указывают и на наличие солончаков: как показали исследования, древние аркаимцы употребляли в пищу соль, она не была редкостью. На всей этой многообразной территории человек выбирал разные места поселения, сообразуясь со своими представлениями об органичном сопряжении бытия со Вселенной. Места, избранные аркаимцами, отличаются холмистостью, а река Большая Караганка пересекает долину старого русла древнейшей речной системы. Благодаря этому образуется естественная чаша, где река расширяется, имея широкое пойменное пространство, берега здесь сглажены и снижены, как и пойменная бровка. Здесь возникает особый микроклимат, бурно разрастаются луговые травы, селится множество птиц и степных животных, такая долина защищена естественным образом от страшных степных ветров. Создается уютное и удобное для хозяйственной деятельности место, оно и было облюбовано древними строителями.

И как же удивительно изменилось отношение человека к земле спустя столетия! Еще в начале XX века в этой зоне росли реликтовые сосновые боры, зеленели березовые колки и рощи. Целинная распашка привела к превращению лесостепи в настоящую степь — и сегодня из космоса отчетливо видны ровные прямоугольники распаханной поверхности пенеплена.

Что росло, ползало, летало в аркаимских степях

Здесь, в Зауральском пенеплене, почвы удивительно разнообразны и благоприятны для развития растений. Ученые относят эту территорию к разнотравно-типчако-ковыльным степям, но здесь есть место осинам, березам, соснам, лиственницам, здесь скрываются в тихих затененных приречных участках ирисы, рябчики (наши орхидеи), тонконосы и копеечники. После того как вся территория стала заповедной, уничтоженные неумеренным выпасом пространства стали обретать свой исконный вид. Мир Аркаима переполнен жизнью.

Самые замечательные обитатели аркаимской степи — насекомые. Нет сомнений, что именно им удалось сохранить свои популяции лучше других отрядов животных. Но особенно интересно рассмотреть природный мир Аркаима глазами древнего человека. Всевозможные украшения и орнаменты позволяют нам сделать различные предположения о значимости животных и растений в аркаимской жизни. Например, мы не встречаем изображений насекомых, хотя они и были во все времена наиболее разнообразными обитателями лесостепи. По всей видимости, маленькие размеры и беззащитность насекомых, одновременно соединяющаяся с возможностью нанесения вреда (укуса), заставляла древнего человека рассматривать насекомых как представителей «нижнего мира» (такое отношение прочно закрепилось в средневековых европейских бестиариях). И все же человек, несомненно, мог внимательно наблюдать за отношением насекомых к пространству…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: