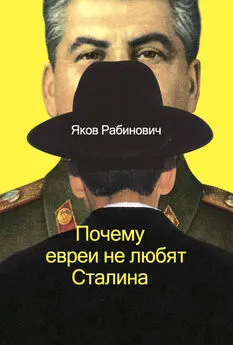

Яков Рабинович - Почему евреи не любят Сталина

- Название:Почему евреи не любят Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Этерна

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-480-00329-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Рабинович - Почему евреи не любят Сталина краткое содержание

Проблемы, связанные с памятью о сталинизме, в сегодняшней России болезнены и остры. На прилавках — масса просталинской литературы: художественной, публицистической, квазиисторической. В социологических опросах Сталин неизменно в первой тройке «самых выдающихся деятелей всех времен». В оправдательном духе интерпретируется сталинская политика и в новых учебниках истории для школы.

А рядом — безусловные достижения историков и архивистов, сотни посвященных сталинизму фундаментальных томов документов, научных статей и монографий. Но они если и оказывают влияние на массовое сознание, то слишком слабое.

Причины этого и в недостатке практических механизмов такого влияния, и в исторической политике последних лет. Но более всего — в особенностях нынешнего состояния нашей национальной исторической памяти о сталинизме.

Почему евреи не любят Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наряду с Минцем гнев распаленной властями научной общественности испытал на себе работавший с ним на одной кафедре в МГУ профессор Н. Л. Рубинштейн, автор раскритикованного в 1948 г. и потом запрещенного учебника «Русская историография» (М., 1941). Он также был изгнан из университета и тогда же, в марте 1949 года, вынужден был покинуть пост научного руководителя Государственного исторического музея.

По вполне понятным причинам на том же мартовском партийном собрании исторического факультета МГУ наиболее изощренной моральной порке подверглась еврейская профессура, специализировавшаяся в области англо-американской новой и новейшей истории. Особенно яростно нападали на профессора Л. И. Зубка. Сама нестандартность его биографии вызывала подозрение и раздражение у обличителей космополитизма. При царившей тогда ксенофобии казалось невероятным, что он, родившийся в 1894 г. в местечке Радомышль на Украине и потом с 1913 по 1924 г. находившийся в эмиграции в США, где жил и работал в Филадельфии, будучи членом сначала социалистической, а затем коммунистической партий, мог после всего этого преподавать в советском вузе. Его обстоятельная монография «Империалистическая политика США в странах Карибского бассейна. 1900–1939» (М.-Л., 1948) превратилась в объект огульной критики. В ней Зубок якобы с чрезмерной симпатией оценивал государственную деятельность президента Ф. Рузвельта и «затушевывал» экспансионистский колониальный характер его внешнеполитической доктрины «доброго соседа», провозглашенной в 1933 г. В частности, ученого упрекали за то, что в своих монографии и статьях он характеризовал государственного секретаря США Ч. Хьюза [266] Ч а р л ь з Э в а н с Х ь ю з — в 1921–1925 гг. государственный секретарь США, в 1930–1941 гг. — председатель Верховного суда США.

как поборника независимости Мексики, тогда как Сталин назвал его «висельник Юз» [267] Костырченко Г. В. Указ. соч. С. 233.

. Когда Зубок сначала лишился работы в университете, а потом и совсем оказался не у дел, он со дня на день, точнее с ночи на ночь, ждал ареста. Но самого худшего так и не последовало. Согласно наивному семейному преданию, беду отвратило заступничество Светланы Сталиной, которая в то время училась у профессора на историческом факультете [268] Там же.

. На самом деле историка не тронули только потому, что арестованные тогда Лозовский и Юзефович, которые знали Зубка еще с конца 20-х гг. по совместной работе в Профинтерне, решительно отрицали на допросах какую-либо его вовлеченность в «антисоветскую деятельность».

По аналогичному сценарию расправились и с профессором И. С. Звавичем, работавшим вместе с Зубком на одной кафедре в МГУ. Брошюра Звавича «Лейбористская партия Англии, ее программа и политика» (М., 1947) была запрещена Главлитом из-за «социал-реформистской» позиции автора, «не разоблачившего английский лейборизм как прямую агентуру черчиллевского империализма». Изгнанный отовсюду, лишенный средств к существованию, Звавич должен был покинуть Москву и переехал в далекий Ташкент, где преподавал в Среднеазиатском университете.

Через три года очередь дошла и до историка и дипломата Б. Е. Штейна [269] В 30-е гг. Штейн был посланником в Финляндии, а потом полномочным представителем СССР в Италии.

, который так же, как Зубок и Звавич, преподавал в Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). В конце 1951 г. издательство Академии наук СССР выпустило его книгу «Буржуазные фальсификаторы истории (1919–1939)», а в апреле 1952 г. в журнале «Большевик» появилась разгромная рецензия на эту работу, утверждавшая, что она «пронизана духом лженаучного объективизма». Ругательная статья, надо полагать, появилась отнюдь не случайно. В марте 1952 г. Штейна, чуть ли не последнего из евреев, работавших в МИД СССР, уволили оттуда. Помимо прочего предлогом послужило то обстоятельство, что с апреля 1918 г. по январь 1919 г. он состоял в партии меньшевиков. 18 сентября 1952 г. по предложению нового ректора АОН Д. И. Надточеева Секретариат ЦК освободил Штейна от работы в партийной академии. Примерно тогда же он был исключен из партии и лишился последнего места работы в Высшей дипломатической школе МИД СССР, где преподавал в течение тринадцати лет.

Навешивая на одних историков ярлыки космополитов и подвергая их остракизму, организаторы шовинистической истерии не забывали и о тех, кто не порывал знакомства с коллегами, ставшими вдруг социально неприкасаемыми, или недостаточно усердно, лишь ради проформы, критиковал их на собраниях. Наряду с евреями к этой категории сочувствующих причислялись представители вымиравшей элиты дореволюционной русской профессуры и ее последователи. Их не выгоняли, но при всяком удобном случае распекали за связь с «антипатриотами» и заставляли каяться.

В МГУ так поступили в отношении заведующего кафедрой германиста А. С. Брусалимского, профессора R Ю. Виппера, читавшего «идеалистический» курс по истории христианства, специалиста по истории средневековой Англии, профессора Е. А. Косминского, получившего осенью 1949 г. в результате нараставшей травли инфаркт, сотрудника возглавлявшейся последним кафедры средних веков Ф. А. Когана-Бернштейна и др. Даже академик Б. В. Тарле, трижды награжденный в 40-х гг. Сталинской премией, не был застрахован от нападок. Его имя наряду с именами таких его коллег, как Н. Л. Рубинштейн, О. Л. Вайнштейн, 3. К. Эггерт, Л. И. Зубок, В. И. Лан и др., «склонялось» в постановлении Секретариата ЦК от 19 ноября 1949 г. о недостатках в работе Института истории АН СССР. Но особенно неуютно почувствовал себя этот ученый, когда с подачи Суслова [270] Костырченко Г. В. Указ. соч. С. 235.

в журнале «Большевик» (№ 15, 1951 г.) появилась статья С. Кожухова, критиковавшая «антипатриотическую» оценку роли М. И. Кутузова в войне 1812 г. в книге «Нашествие Наполеона на Россию», опубликованную Тарле еще в 1938 г.

Казалось, неминуемо повторится то, что произошло в конце января 1931 г. Тогда Тарле вместе с другими видными историками был арестован и обвинен в том, что, входя в мифический «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России», пытался организовать иностранную интервенцию и свергнуть советскую власть. В будущем «буржуазном» правительстве он якобы мнил себя министром иностранных дел, «вступал в сношения» с французским премьер-министром Р. Пуанкаре, Папой Римским Пием XL.. Подобными откровениями изобиловало тогда «дало» Тарле, закончившееся в августе 1931 г. высылкой его в Казахстан. С тех пор прошло двадцать лет, и ученый вновь оказался на пороге тяжелых испытаний. Однако на сей раз все обошлось благополучно. Сталин защитил старого академика, позволил ему парировать вздорную критику, опубликовав ответную статью в журнале «Большевик» (№ 17, 1951 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Сын Сталина: Рокировка. Сын Сталина. Джокер Сталина [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082560/andrej-zemlyanoj-syn-stalina-rokirovka-syn-stalin.webp)