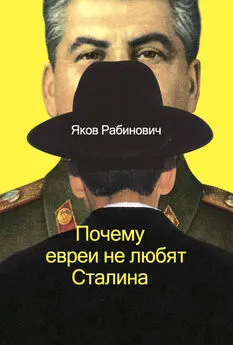

Яков Рабинович - Почему евреи не любят Сталина

- Название:Почему евреи не любят Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Этерна

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-480-00329-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Рабинович - Почему евреи не любят Сталина краткое содержание

Проблемы, связанные с памятью о сталинизме, в сегодняшней России болезнены и остры. На прилавках — масса просталинской литературы: художественной, публицистической, квазиисторической. В социологических опросах Сталин неизменно в первой тройке «самых выдающихся деятелей всех времен». В оправдательном духе интерпретируется сталинская политика и в новых учебниках истории для школы.

А рядом — безусловные достижения историков и архивистов, сотни посвященных сталинизму фундаментальных томов документов, научных статей и монографий. Но они если и оказывают влияние на массовое сознание, то слишком слабое.

Причины этого и в недостатке практических механизмов такого влияния, и в исторической политике последних лет. Но более всего — в особенностях нынешнего состояния нашей национальной исторической памяти о сталинизме.

Почему евреи не любят Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так и произошло — память о терроре отступила. Она не вовсе исчезла, но оказалась оттесненной на периферию массового сознания.

В этих обстоятельствах удивительно, что память о терроре вообще осталась хоть в каком-то виде, что она не превратилась в великое национальное табу, что она все-таки существует и развивается.

Какие же механизмы и институции формируют эту память?

Есть жертвы, но нет образа преступления.

Первым и самым наглядным свидетельством памяти об исторических событиях являются памятники, посвященные этим событиям.

Вопреки распространенному мнению, памятников и памятных знаков, напоминающих о сталинском терроре, в России немало — не менее 800. Устанавливаются они не централизованно, а энергией общественности и местных администраций. Федеральная власть практически не участвует в мемориализации памяти о терроре. Это не воспринимается как приоритетная государственная задача. Какую-то роль, вероятно, играет также желание уклониться от дополнительной легитимации болезненной темы.

Все эти скульптуры, часовенки, кресты, закладные камни увековечивают Память о жертвах. Но в этой памяти нет образа преступления, нет и преступников. Есть жертвы — то ли стихийного бедствия, то ли какой-то иной катастрофы, источники и смысл которой остаются массовому сознанию непостижимыми. В городах большинство этих памятников и памятных знаков стоят не на центральных площадях, а в отдаленных местах, там, где покоятся останки расстрелянных. При этом многие центральные улицы по-прежнему носят имена людей, прямо или косвенно к террору причастных. Совмещение сегодняшней городской топонимики, унаследованной от советской эпохи, и памяти о жертвах, унесенной на окраины, — вот наглядный образ состояния исторической памяти о сталинизме в России.

Уклонение власти

Книги памяти — одна из опорных точек памяти о сталинизме. Эти книги, издающиеся в большинстве регионов России, создают сегодня библиотеку объемом почти в 300 томов. В них содержится в общей сложности более полутора миллионов имен казненных, приговоренных к лагерным срокам, депортированных. Это серьезное достижение, особенно если вспомнить сложность доступа ко многим нашим архивам, хранящим материалы о терроре.

Однако эти книги почти не формируют национальную память. Во-первых, это — региональные книги, содержание каждой из которых по отдельности являет собой не образ национальной катастрофы, а скорее картину местной беды. С региональной раздробленностью корреспондирует методологический разнобой: у каждой Книги памяти свои источники, свои принципы подбора, свой объем и формат предоставления биографических данных. Причина этому — отсутствие единой государственной программы выпуска Книг памяти. Федеральная власть и здесь уклоняется от выполнения своего долга.

Во-вторых, это почти не публичная память: книги выходят крошечными тиражами и не всегда попадают даже в региональные библиотеки.

Сейчас «Мемориал» разместил в Интернете базу данных, которая объединяет данные Книги памяти, пополненные некоторыми сведениями МВД России, а также самого «Мемориала». Здесь более 2 700 000 имен. В сравнении с масштабами советского террора это очень мало, на составление полного списка, если работа будет продолжаться такими темпами, уйдет еще несколько десятилетий.

Музеи

В музеях дела обстоят не так скверно, как можно было бы ожидать. Конечно, в России по-прежнему нет общенационального Музея государственного террора, который мог бы сыграть важную роль в формировании образа террора в массовом сознании. Местных музеев, для которых тема террора была бы основной, меньше десяти. И все-таки, по нашим данным, тема террора присутствует изредка в экспозициях, а в основном — в фондах около 300 музеев, разбросанных по всей стране (это главным образом районные и городские краеведческие музеи). Однако общие проблемы памяти о терроре сказываются и здесь. В экспозициях тема лагерей и трудпоселков чаще всего растворена в сюжетах, посвященных индустриализации района, а собственно репрессии — аресты, приговоры, расстрелы — в биографических стендах и витринах. В целом террор представлен крайне фрагментарно и лишь условно вписан в историю страны.

Под покровом тайны

Места памяти, связанные с террором, — сегодня это в первую очередь места захоронений: массовые захоронения расстрелянных в период Большого Террора и крупные лагерные кладбища. Но тайна, окутавшая расстрелы, была столь велика, столь мало изучена, столь мало источников на эту тему удалось обнаружить, что сегодня нам известно лишь около 100 мест захоронений расстрелянных в 1937–1938 гг. — по нашим подсчетам, меньше трети общего их числа. Пример: несмотря на многолетние усилия поисковых групп, не удается найти даже захоронения жертв знаменитых «кашкетинских расстрелов» около Кирпичного завода под Воркутой. Что же до лагерных кладбищ, то мы знаем лишь о считаных десятках из нескольких тысяч когда-то существовавших.

В любом случае кладбища — это опять-таки память о жертвах.

Местами памяти не становятся объекты инфраструктуры террора в городах — сохранившиеся здания областных и районных управлений ОГПУ/НКВД, здания тюрем, лагерные управления. Местами памяти почти не становятся объекты промышленности, возведенные трудом политзаключенных, — каналы, железные дороги, шахты, заводы, комбинаты, дома. Очень просто было бы превратить их в «места памяти» — достаточно всего лишь повесить мемориальную доску у проходной завода или на железнодорожной станции.

У телеэкрана

Еще один канал снабжения массового сознания историческими концепциями и образами — культура в наиболее массовых формах бытования, прежде всего телевидение. Телевизионные передачи, посвященные сталинской эпохе, довольно многочисленны и разнообразны, и гламурный просталинский китч вроде сериала «Сталин-life» конкурирует на равных с талантливыми и вполне добросовестными экранизациями Шаламова и Солженицына. Телезритель может выбирать предпочтительные для него способы прочтения эпохи. Увы, судя по всему, доля тех, кто выбирает «Сталин-life», растет, а тех, кто выбирает Шаламова, — падает.

Естественно: зритель, чье актуальное мировоззрение формируют антизападная риторика и бесконечные заклинания телевизионных политологов о великой стране, которая со всех сторон окружена врагами, а внутри подрывается «пятой колонной», не нуждается в подсказках, чтобы выбрать для себя тот образ прошлого, который лучше всего соответствует этому мировоззрению. И никакими Шаламовыми-Солженицыными его не собьешь.

Школа: власть всегда права

Интервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Сын Сталина: Рокировка. Сын Сталина. Джокер Сталина [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082560/andrej-zemlyanoj-syn-stalina-rokirovka-syn-stalin.webp)