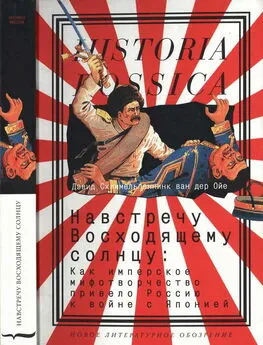

Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе - Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией

- Название:Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-86793-709-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе - Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией краткое содержание

Книга канадского историка Дэвида Схиммельпеннинка ван дер Ойе описывает вклад имперского воображения в политику дальневосточной экспансии России в первое десятилетие правления Николая II. Опираясь на массив разнородных источников — травелоги, дневники, мемуаристику, дипломатическую корреспонденцию, — автор показывает, как символическая география, геополитические представления и культурные мифы о Китае, Японии, Корее влияли на принятие конкретных решений, усиливавших присутствие России на Тихоокеанском побережье. Русское «восточничество» и страх «желтой опасности», «конквистадорский» империализм и проект «мирного проникновения» — эти столь различные образы и прогнозы российской судьбы в Восточной Азии анализируются и сквозь призму сознания неординарных политиков, ученых и публицистов, и в контексте массовых настроений и эмоций той эпохи.

Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если идеи Пржевальского не были исключительно русскими, то другое господствующее направление мысли было уникальным. Восточничество — декадентская философия, которая подчеркивала азиатское наследие и судьбу России, — имело мало параллелей за границей. Поэт, издатель и приближенный Николая II князь Эспер Эсперович Ухтомский был ведущим сторонником этой важной, но мало изученной идеологии. После революции 1917 г. эти идеи будут вдохновлять кружок эмигрантов-интеллектуалов, которые разработали свой вариант восточнической темы Ухтомского, назвав свое видение России «евразийством».

Князь часто находил политического союзника в лице министра финансов С.Ю. Витте. Как и Ухтомский, Витте возражал против вооруженного захвата Востока. Но мотивы министра были в корне отличны. Утверждая, что Россия была по своей сути европейской, а не азиатской страной, Витте предлагал расширять влияние империи на Дальнем Востоке ненасильственными, экономическими и коммерческими способами, что получило название «мирное (тихое) проникновение» («pénétration pacifique»). Были и другие идеологии, которые повлияли на обращение России к Востоку, и глава 5 рассказывает о страхе желтой угрозы на примере военного министра Алексея Куропаткина.

Вторая часть книги, «Путь к войне», объясняет, почему положение империи в Восточной Азии так осложнилось на рубеже XIX и XX вв. Об этом часто говорят, но до самого последнего времени у ученых фактически не было доступа к нужным царским архивам. В настоящей книге не просто описывается дипломатия, но и рассказывается, как политики в Петербурге размышляли об этих событиях. Правительственные служебные записки дают важный ключ к тому, что представляло собой «официальное мышление». Но и пресса, «толстые журналы», популярные книги и даже поэзия также много рассказывают нам об этом. Наше изложение начинается и заканчивается ночным рейдом адмирала Того на российский Тихоокеанский флот в Порт-Артуре 26 января 1904 г., с чего началась война с Японией. В заключительной главе «Размышляя о Дальнем Востоке» более обстоятельно рассматривается взаимодействие между идеями и теми политическими направлениями, которые они вдохновляли.

Первое десятилетие правления Николая II является удачным контрольным примером для изучения идеологий Российской империи. Заигрывание России с Востоком было относительно недолгим. Оно началось с китайско-японской войны 1894—1895 гг., когда легкие победы Японии натолкнули на мысль о возможности экспансии в Китай, и закончилось собственным поражением России в Азии десятью годами позже. В то же время разнообразные идеи, формировавшие политику, имели своих красноречивых сторонников, которые подробно излагали свои взгляды. Российский fin de siècle был периодом увлечения экзотикой Востока, и интерес к Азии был богато представлен в литературе и искусстве того времени. Благодаря недавнему открытию ранее недоступных архивов, теперь стал возможным настоящий анализ.

Знаменитый британский историк дипломатии Джеймс Джолл однажды дал своим студентам отличный совет — изучать «невысказанные предположения» («unspoken assumptions») европейских государственных деятелей {25} 25 Joll J. 1914: The Unspoken Assumptions // The Origins of the First World War: Great Power Rivalry and German War Aims / Ed. by H.-J. W. Koch. New York, 1972. P. 309-316.

. Но при изучении российских государственных деятелей их мысли о месте России в мире, даже заявленные публично, почти полностью игнорировались. В настоящей книге рассматриваются некоторые из высказывавшихся ими идей и предположений.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ИДЕОЛОГИИ ИМПЕРИИ

ГЛАВА 1.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Николай II

Большое путешествие, совершенное им еще наследником, поселяет в Николае II ложное представление о необъятности русской мощи на Дальнем Востоке. Он едет неделями на лошадях по бесконечной Сибири, живописной, богатой, сказочно плодородной. За пределами России его встречают чуть ли не с божескими почестями. <���…> Здесь, на Дальнем Востоке, цесаревич впервые сознает, кто он такой, какая судьба ему предназначена. В его тихую бесцветную жизнь впервые врываются сильные ощущения и яркие краски.

Георгий ИвановПасмурным промозглым днем в конце октября 1890 г. с маленькой станции Варшавской железной дороги, расположенной недалеко от Гатчинского дворца к югу от Петербурга, отправился поезд. Самым главным его пассажиром был 22-летний наследник российского престола, великий князь Николай Александрович. Он только что завершил свое образование, и родители наградили его большим путешествием, которое в конце XIX в. все еще оставалось в знатных семьях традицией, знаменующей вступление во взрослую жизнь. Царевич совершал путешествие в сопровождении своего младшего брата великого князя Георгия Александровича, трех гвардейских офицеров и поэта, под благожелательным надзором немолодого генерал-майора князя Владимира Барятинского.

Такое путешествие обычно непринужденно и неторопливо совершалось по Европе и подразумевало посещение великих столиц, где молодой человек мог познакомиться со светским обществом и, возможно, немного развлечься, прежде чем взять на себя обязательства взрослой жизни. Все же основная цель поездки была педагогической: путешественник совершал паломничество к истокам западной цивилизации с обязательным посещением важнейших исторических и культурных памятников, таких как средневековые соборы Франции и Германии и руины Древнего Рима {26} 26 Иванов Г. Книга о последнем царствовании. Orange, Conn., 1990. P. 85- 87; Trease G. The Grand Tour. New York, 1967. P. 1-4; Grand Tour: A Journey in the Tracks of the Age of Aristocracy / Ed. by R.S. Lambert. New York, 1937.

. Поездка Николая проходила по схеме традиционного большого путешествия — остановки в важнейших городах, встречи со знаменитостями и знакомство с обветшавшими памятниками. Однако цель путешествия была, несомненно, необычной. Ибо, вместо того чтобы отправиться в Европу, царевич решил познакомиться с Азией {27} 27 Самым известным является описание князя Эспера Ухтомского в книге: Ухтомский Э.Э. Путешествие на Восток его Императорского Высочества Госу даря Наследника Цесаревича. 1890-1891. Т. 1. СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1893; он же. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890— 1891). Т. 2, ч. 3-4. СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1895; Т. 3, ч. 5-6. СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1897. Собственные дневники Николая довольно лаконичны (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 225-226). Официальный отчет о первом этапе путешествия см. в составленном B.C. Кривенко «Путешествии Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича на Восток от Гатчины до Бомбея» (СПб., 1891).

. [2] Хотя Николай Александрович был первым наследником, отправившимся в Азию по морю, его дед Александр II проехал по Сибири до Тобольска весной 1837 г. во время своего длительного путешествия по России в качестве наследника престола; см.: Hoetzsch О. Russland in Asien: Geschichte einer Expansion. Stuttgart, 1966. P. 31.

Интервал:

Закладка:

![Бессел ван дер Колк - Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть]](/books/1065979/bessel-van-der-kolk-telo-pomnit-vse-kakuyu-rol-ps.webp)