Игорь Ивлев - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Название:«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-58297-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Ивлев - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне краткое содержание

День Победы до сих пор остается «праздником со слезами на глазах» – наши потери в Великой Отечественной войне были настолько велики, что рубец в народной памяти болит и поныне, а ожесточенные споры о цене главного триумфа СССР продолжаются по сей день: официальная цифра безвозвратных потерь Красной Армии в 8,7 миллиона человек ставится под сомнение не только профессиональными антисоветчиками, но и многими серьезными историками.

Заваливала ли РККА врага трупами, как утверждают антисталинисты, или воевала умело и эффективно? Клали ли мы по три-четыре своих бойца за одного гитлеровца – или наши потери лишь на треть больше немецких? Умылся ли СССР кровью и какова подлинная цена Победы? Представляя обе точки зрения, эта книга выводит спор о потерях в Великой Отечественной войне на новый уровень – не идеологической склоки, а серьезной научной дискуссии. Кто из авторов прав – судить читателям.

«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уважаемые товарищи генералы! Всё предельно просто и рутинно: воин гибнет или пропадает, войсковая часть не сообщает о его судьбе, но от него перестают поступать письма или деньги по аттестату командира; если долгое время нет сведений о судьбе воина, родственники начинают хлопотать в военкомате о выяснении его судьбы и рано или поздно, но добиваются от государства хотя бы расплывчатого ответа «пропал без вести», реализованного в извещении Управления по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава военного ведомства или в сообщении Главного управления кадров. Основанием для этого, как правило, становится прекращение связи с воином, чего в течение двух лет было вполне достаточно для признания воина пропавшим без вести. Для этого военкомат прежде всего как во время войны, так и после неё посылал донесение по принадлежности о прекращении связи с воином и получал из Управлений после проверки всех имеющихся сведений уведомление (извещение), на основании которого выписывал родственникам дубликат. С ним уже родственники могли оформлять пенсию по потере кормильца. Это стандартный путь движения и сложения в массив громадного дополнительного объёма уточняющих сведений, который сейчас насчитывает 8 109 860 записей в ОБД и который Вы отвергли. Лично у меня в нём и более нигде учтён пропавший дед, как и деды миллионов других наших сограждан.

Соответственно, если мы имеем очевидный факт занижения объёма потерь военнослужащих по результатам боёв одного отдельно взятого Северо-Западного фронта, то и доверия к остальным выкладкам «Книги потерь» по другим фронтам и операциям нет нисколько. Методологическая ошибка коллектива авторов привела к выявлению ими недостоверной численности общих потерь военнослужащих по войсковому учёту в 11 444 100 чел., в т. ч. безвозвратных после вычета вернувшихся из плена и повторно призванных – 8 668 400 чел. Реальные безвозвратные потери как минимум в 2 раза больше.

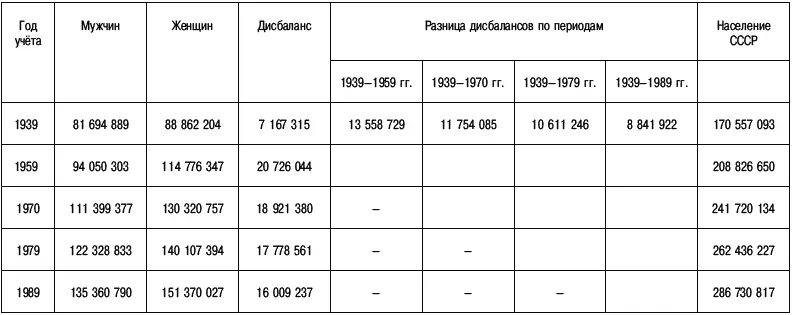

11. Анализ сведений переписей населения 1939 и 1959 гг

Сказанное выше подтверждается статистическими данными СССР. Согласно сведениям Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г., разница между мужчинами и женщинами всех возрастов в этот год составляла 7 167 315чел. в пользу женщин («Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги», М.: «Наука», 1992, с. 20). Тот же показатель по Всесоюзной переписи населения СССР в 1959 г. равнялся 20 726 044чел. (РГАЭ РФ, ф. 1562, оп. 336, ед. хр. 1, таблица 2.5). Налицо увеличение дисбаланса на 13 558 729чел. за счёт утраты мужчин – их стало ещё меньше.

Сравнение тех же показателей по периодам 1939–1959, 1939–1970, 1939–1979, 1939–1989 гг. в таблице 13 показывает, что последствия удара военного времени по численности мужского населения не были преодолены и спустя 44 года после Победы, ибо дисбаланс мужчин и женщин 1939 г. и в 1989 г. был превышен на 8 841 922 чел. (РГАЭ РФ, ф. 1562, оп. 336, дд. 1566а – 1566д, 3998–4013, 6126–6140; «Всесоюзная перепись населения 1989 года», т. 1, ч. 1):

Таблица 13

Даже при солидном приросте населения СССР после войны превышение численности женщин над мужчинами не смогло вернуться хотя бы к довоенной величине. Налицо помимо смертности по естественным причинам влияние дополнительного фактора. И мы знаем, что это за фактор – Великая Отечественная война, повлёкшая как гибель мужчин в боях, госпиталях и в плену, так и миграцию за пределы СССР. Общий объём миграции составил 451 100 чел. мужчин и женщин («Социологические исследования», 1991, № 12, с. 10), по другим данным, осталось на Западе до 504 487 чел., в т. ч. до 250 000 – бывших военнослужащих (Шабаев А.А., Михалёв С.Н. «Трагедия противостояния», М.: МГФ «Ветеран Москвы», 2002, с. 28). Есть оценка и до 700 тысяч чел. («Демоскоп Weekly», №№ 15–16, 2001), включая военнослужащих и гражданских лиц.

Оценки приблизительны. В расчётах принято допущение о том, что приращение мужчин и женщин после войны и их естественная смертность примерно пропорциональны и не оказывают существенного влияния на итоговые цифры. Но невооружённым глазом видно, что в период 1941–1945 гг. произошло резкое уменьшение численности мужского населения СССР. И это уменьшение количества мужчин (13 558 729 чел.) почти на 5 млн выше, чем официально декларируемые данные о безвозвратных потерях военнослужащих за тот же период (8 668 400 чел.), включающих и мужчин, и женщин.

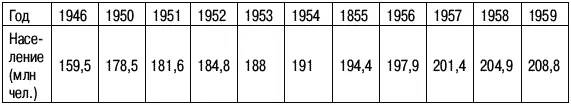

Примечательно, что разница в количествах мужчин и женщин в 13 558 729 чел. по состоянию на 1959 г. имела место даже несмотря на то, что численность населения СССР после войны увеличивалась быстрыми темпами и фактически мужчин рождалось больше, чем умирало израненных в войну бывших солдат. Иначе не было бы прироста по 3 и больше миллионов чел. в год («Народное хозяйство СССР» за 1950–1959 гг., М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, см. таблицу 14):

Таблица 14

В большом количестве с 1945 до 1959 г. рождались и мужчины, и женщины, их численность увеличивалась, но дисбаланс между ними, полученный в период Великой Отечественной войны, к 1959 г. всё равно остался на 13 558 729 чел. больше, чем он был до войны, достигнув 20,73 млн чел. Даже если в абсолютном выражении он на какую-то долю за счёт, например, большей рождаемости мужчин мог бы уменьшиться, то всё равно к 1959 г. превышал почти на 5 млн человек официальную численность потерь военнослужащих. И даже к 1989 г. превышение дисбаланса 1939 г. в 8 841 922 чел. между женщинами и мужчинами довести хотя бы до уровня 1939 г. не удалось.

Ещё нюанс. Если поверить в официальную численность потерь военнослужащих в 8 668 400 чел, то за вычетом её из общих демографических потерь населения СССР в 26,6 миллионов чел. мы получим якобы потери гражданского населения в 17 931 600 чел. Понятно, что жертвами среди гражданского населения, раз уж мужчины воюют в армии, становятся женщины, дети, старики, из них женского пола – в большей степени, поскольку их попросту гораздо больше среди невоюющих, чем детей и стариков мужского пола. Стало быть, и среди 17 931 600 чел. погибшего гражданского населения женщин всяко должно быть больше половины. Допустим, около 10 миллионов человек. Соответственно, если такая убыль женщин имела бы место и она была бы сопоставима с официальными потерями мужчин в армейских рядах (8 668 400 чел.), то разница между мужчинами и женщинами в пользу последних по состоянию на 1939 г. (7 167 315) осталась бы практически прежней или близкой к ней и по состоянию на 1945 г. Но ведь она, по данным 1959 г., увеличилась до 20 726 044 в пользу женщин (см. таблицу 13), несмотря на общий прирост населения СССР почти на 50 миллионов чел. (см. таблицу 14), в т. ч. мужчин. Из этого также однозначно следует, что потери гражданского населения неизбежно меньше, чем потери военнослужащих, или, по крайней мере, сопоставимы с ними, а не выше их в 2 раза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: