Игорь Ивлев - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Название:«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-58297-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Ивлев - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне краткое содержание

День Победы до сих пор остается «праздником со слезами на глазах» – наши потери в Великой Отечественной войне были настолько велики, что рубец в народной памяти болит и поныне, а ожесточенные споры о цене главного триумфа СССР продолжаются по сей день: официальная цифра безвозвратных потерь Красной Армии в 8,7 миллиона человек ставится под сомнение не только профессиональными антисоветчиками, но и многими серьезными историками.

Заваливала ли РККА врага трупами, как утверждают антисталинисты, или воевала умело и эффективно? Клали ли мы по три-четыре своих бойца за одного гитлеровца – или наши потери лишь на треть больше немецких? Умылся ли СССР кровью и какова подлинная цена Победы? Представляя обе точки зрения, эта книга выводит спор о потерях в Великой Отечественной войне на новый уровень – не идеологической склоки, а серьезной научной дискуссии. Кто из авторов прав – судить читателям.

«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всего до конца 1941 г. в Действующую армию из всех военных округов было направлено 2,246 млнчеловек обученного маршевого пополнения («Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», М.: Воениздат, 1961, с. 199) без учёта личного состава, направленного непосредственно на формирование новых частей и соединений («1941 год – уроки и выводы», М.: Воениздат, 1992, с. 148). Ни в одном опубликованном после войны источнике нигде вы не увидите хотя бы поверхностного анализа об использовании такой громадной массы людей с освещением особенностей формирования маршевых пополнений. «Стратегический очерк» с момента издания получил гриф «Сов. секретно» до 29 мая 1964 г., а затем до 27 мая 1993 г. являлся секретным. Изданная в 1992 г. книга «1941 год – уроки и выводы» до 27 мая 1993 г. имела статус «Для служебного пользования». Обе книги «не для широкого читателя» опубликовали сведения о численности маршевого пополнения, но никакого анализа не привели. О других и говорить неуместно. За последние 20 лет пересчитаны все танки, самолеты, пушки, гаубицы, даже пулемёты, винтовки и патроны, а про людей напрочь забыли. Это нормально?

В данном повествовании анализ использования призывных ресурсов за 1941 г. и в целом за 1941–45 гг. приведён ниже в таблицах 21, 24, 26 и 27. В них использованы доступные в настоящий момент (весна 2012 г.) источники сведений.

6. Невостребованные источники сведений. Особенности призыва на военную службу, комплектования войсковых частей и маршевых пополнений в ВС СССР

В 2010–2011 гг. автором создана электронная база данных о формировании и движении почти 50 000 железнодорожных эшелонов оперативных перевозок войск в 1941 г. – от станций погрузки до станций выгрузки с указанием номеров и видов перевозимых частей и соединений (и пополнения), дат погрузки и выгрузки, а также узловых станций, пройденных эшелонами. Ни одно массивное архивное дело по учёту формирования и движения эшелонов с войсками в 1941 г. из фонда № 16 Центрального управления военных сообщений РККА не брал ни один человек с момента сдачи их в 1946 г. в архив, хотя они являются ключевыми в вопросе выяснения судеб сотен тысяч солдат.

В настоящее время автором также создаётся электронный справочник маршевых батальонов и маршевых рот РККА 1941 г. Сведения о них буквально рассыпаны во многих тысячах документов по разным инстанциям – от Главупраформа до отделов укомплектования и военных сообщений штабов армий и фронтов. Причём в каждом из них, как правило, чего-то не хватает: при наличии номера маршевой роты и адреса назначения нет места её формирования и отправки (запасный полк, пункт) или при наличии номера и места формирования нет места назначения и станции выгрузки, а где-то есть только номера рот и эшелонов при отсутствии иных данных. Благо, документирование событий в нашем делопроизводстве было многослойным: не в одном, так в другом, втором, третьем источнике отыскивается недостающее. Но не сразу, не в сводном виде, а по крупицам и сусекам.

Благодаря указанным документам уже теперь проследить движение каждого учтённого батальона и роты вполне возможно – от тыловой запасной бригады (полка) до дивизии и даже её подразделений. Возникает «цепочка» сведений, по которой можно исследовать боевой путь отдельно взятого воина, начиная с военкомата призыва, заканчивая частью на фронте. Знание войсковой части составляет фактически 50–70 % результата при розыске военной судьбы пропавшего без вести воина и позволяет через сохранившиеся документы этой в/ч устанавливать место возможной гибели человека с точностью до деревни и часа. Собранные воедино в интегрированную базу данных все три справочника даже в незаконченном виде двух из них уже являются подспорьем при наведении справок о судьбах воинов. А если в дополнение использовать пока не привязанные к ним созданные многочисленные справочники состава и формирований РККА за 1941–1945 гг., условных наименований в/ч и полевых почтовых станций, административного деления СССР и союзных республик, боевых операций и документов, то в немалом количестве случаев разрешение многих вопросов становится «делом техники».

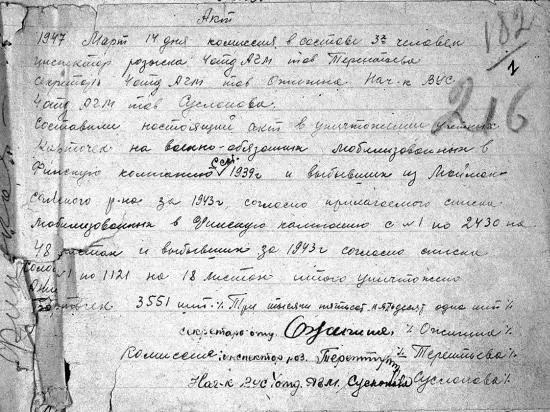

Надеюсь, в будущем удастся оцифровать и разместить в ОБД «Мемориал» сведения книг учёта призыва по мобилизации районными и городскими военкоматами всей России. Уповать на оцифровку таких же документов стран СНГ и Балтии не приходится, но и то, что войдёт в массив оцифровки, составит объём в десятки миллионов человек. Помимо книг призыва необходимо также оцифровать все сохранившиеся карточки учёта военнообязанных запаса и новобранцев. Каждая из них несёт кладезь информации о человеке, но не всякая из них сохранилась до нашего времени. В Соломбальском РВК г. Архангельска удалось обнаружить Акт об уничтожении части этих документов от 14 марта 1947 г.

Акт об уничтожении карточек учета военнообязанных запаса

Чем ценны упомянутые книги призыва и учётные карточки? В обоих видах документов нередко указан адрес направления (назначения) воина. Иногда это географический пункт, часто – действительный или условный номер в/ч, а по началу войны – номер команды, куда был зачислен и призван воин с объявлением мобилизации. Что такое команда – подробно рассказано в первой главе настоящей статьи. Лишь несколько слов в дополнение.

Под условными номерами команд в ГШКА шифровали существовавшие до начала мобилизации или формирующиеся с её началом в/ч, входившие в перечень частей мобплана МП-41. В команды назначали (приписывали) военнообязанных запаса призывных возрастов, назвав их приписным составом. Их поднимали с началом мобилизации открытым порядком или при скрытой мобилизации под видом Больших учебных сборов повестками. Каждый военнообязанный запаса был приписан к своей в/ч. Таких приписанных могло быть для стрелковой дивизии до 9–10 тысяч чел. всегда с учётом 3-процентной надбавки на естественную убыль и опротестование (ЦАМО РФ, ф. 131, оп. 12951, д. 10, л. 230). Они могли быть набраны в разных районах, близлежащих к месту дислокации в/ч (в среднем из 3–6 районов для сд). В каждом районе номер команды, шифровавший эту конкретную в/ч, был одинаковым. Т. е. команда 22, к примеру, назначенная в 494 сп 174 сд, могла насчитывать 2000 чел., которые разбивались нарядами округа и ОВК на каждый из 3–6 ближних РВК (при нехватке военно-учётных специальностей – из более дальних) в разных долях – могло поровну, могло в неравной пропорции. Т. е. в Далматовском РВК в команду 22, к примеру, назначено 350 чел., а в соседнем Катайском – 200 чел., в Шадринском – 570 чел. и т. п. – и все они в команде 22, а точнее – назначены в 494 сп 174 сд. Для каждого военного округа была своя нумерация команд от 1 до нескольких тысяч. Исключение – межокружные перевозки команд военнообязанных запаса. Для них была своя единая нумерация, насчитывавшая свыше 5000 номеров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: