Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Название:Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98639-018-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории краткое содержание

Эта книга, адресованная самому широкому кругу читателей, посвящена цивилизации, считающейся колыбелью человеческой культуры и письменной традиции. В увлекательной форме она рассказывает об исторических событиях, когда-то происходивших на этой земле, о рождении и падении древних царств, об археологических раскопках, о науке, искусстве и религии Месопотамии от древнего Ура до Вавилона и Ассирии.

Автор книги доктор исторических наук, профессор В.И. Гуляев – известный русский археолог, в течение многих лет участвовавший в раскопках месопотамских памятников древности.

Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немало информации о преисподней содержится и в «Эпосе о Гильгамеше». Например, в эпизоде о путешествии Энкиду в Кур на поиски пропавших там волшебных вещей правителя Урука.

Гильгамеш согласился с этим планом и дал Энкиду несколько советов, которые должны были помочь тому спуститься в Кур и вернуться на землю. Он рассказал о законах царства мертвых, которые Энкиду ни в коем случае не должен был нарушать:

Если ты сейчас спустишься в подземное царство,

Я скажу тебе слово – внимай ему!

Я дам тебе совет – следуй ему!

Не надевай чистых одежд,

Иначе служители [ада] набросятся на тебя, как на врага.

Не умащайся благовонием из сосуда бур,

Иначе на запах его они сбегутся к тебе.

Не бросай метательную дубинку в Подземном царстве,

Иначе те, кого она заденет, столпятся вокруг тебя.

Не бери в руки посох,

Иначе тени слетятся к тебе.

Не надевай на ноги сандалий,

Не кричи громко в подземном царстве,

Не целуй свою любимую жену,

Не бей свою нелюбимую жену,

Не целуй любимого сына,

Не бей нелюбимого сына…

Энкиду пренебрег каким-то из этих советов, и «Кур захватил его». Он, правда, не заболел и не умер («не смог завладеть им Намтар» – демон смерти, «не смог завладеть им Асаг» – демон болезней), но, очутившись в преисподней, он не может оттуда выйти. Опечаленный Гильгамеш предстал перед Эн-лилем и со слезами рассказал ему о судьбе своего слуги. Здесь повторяется известная нам по другим мифам история: Энлиль отказывается помочь, и на помощь приходит добрый Энки, по приказу которого Уту проделывает отверстие в крыше подземного царства, через которое «тень Энкиду» сможет подняться из преисподней на землю, чтобы предстать перед Гильгамешем. Тень, но не живой Энкиду! Фрагментарно восстановленный, имеющий метафорический смысл текст беседы Гильгамеша с «тенью Энкиду» касается участи, которая уготована умершим в Куре.

Царство Эрешкигаль – страна теней, блуждающих без всякой надежды. Ад – не бездна, куда ввергаются одни лишь грешники, здесь встречаются хорошие и дурные люди, великие и ничтожные, благочестивые и нечестивцы. Это просто «другая страна», куда перейдет каждый человек. Покорность и пессимизм, которыми проникнуты эти картины, являются естественным итогом представлений о роли и месте человека в окружающем мире. Человек, считали шумеры, создан для того, чтобы служить богам. Его обязанность – доставлять богам пищу и питье, умножать их богатства, воздвигать храмы для небожителей. Когда приходит смерть, он больше не может служить богам, становится ненужным, превращается в тень и уходит в «страну, из которой нет возврата», чтобы блуждать там без цели, без еды и питья. Никто не в силах избежать своей судьбы, уйти от того, что ему предначертано, можно лишь кое-что узнать о своем будущем из предсказаний жрецов, но изменить свою участь невозможно. Непреложна и непостижима воля богов.

Неотвратимость смерти и понимание того, что по ту сторону человека ничего не ждет, требовали разработки определенных нравственных норм. Чтобы боги послали «долгую жизнь» и удачу, позаботились о тебе и твоих близких, надо преданно и усердно им служить, выполнять их распоряжения, то есть слушаться их представителей на земле.

Хотя потусторонний мир считался обителью мертвых, там была и своего рода «жизнь». В музее Пенсильванского университета в Филадельфии сохранилась табличка, рассказывающая о приключениях шумерского царя в Подземном царстве. Содержание уцелевшего текста вкратце таково.

После своей смерти великий царь Ур-Намму прибывает в Кур. Сначала он приносит дары и жертвы семи подземным божествам, каждому в его дворце. Затем он приносит жертвы двум другим божествам – одно из них выполняет должность писца загробного мира, – чтобы заручиться их поддержкой. Наконец, тень Ур-Намму добирается до места, предназначенного для него священнослужителями Кура. Здесь его приветствуют другие обитатели Кура, стараясь, чтобы он почувствовал себя как дома. Герой Гильгамеш, ставший «судьей Подземного царства», объясняет Ур-Намму законы и правила Кура.

Но проходит «семь дней», проходит «десять дней», и до Ур-Намму доносятся «жалобы Шумера». Он вспоминает о стенах Ура, которые он оставил недостроенными, о своем новом дворце, который не успел освятить, о своей жене, которую не может больше обнять, о своем ребенке, которого некому покачать на коленях. Все это смущает его покой в потустороннем мире, и Ур-Намму разражается долгими и горестными сетованиями.

В особых случаях тени мертвых могли на время «подниматься» на землю. В шумерской поэме «Гильгамеш, Энкиду и Подземное царство» тень Энкиду поднимается из Кура, чтобы обнять своего господина Гильгамеша и побеседовать с ним.

Хотя Кур предназначался для смертных, в нем пребывало немало различных бессмертных божеств. Сохранилось несколько мифов, объясняющих присутствие некоторых божеств в подземном царстве (миф об Энлиле, миф об Инанне и др.).

Судьба человека (жизнь и смерть в представлениях древних шумеров)

Кто же определял судьбы людей? Ответить на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, связанные с религиозными верованиями шумеров, чрезвычайно трудно, тем более что мифология этого народа пока еще недостаточно хорошо изучена и многие выводы получены путем умозаключений. Ясно одно: у шумерских богов, в особенности у верховных, было слишком много обязанностей, чтобы они могли еще заниматься судьбами отдельных людей. Каждый человек имел своего бога-покровителя, который являлся посредником между ним и главными богами. Сохранялась, если можно так выразиться, «служебная иерархия».

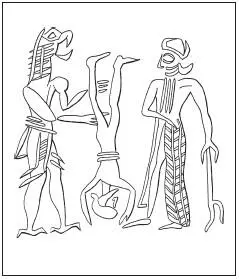

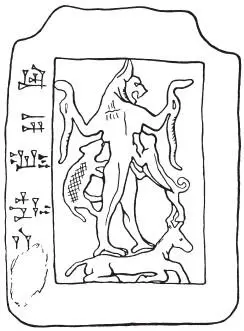

Илл. 81. Нергал, повелитель Подземного царства, дает указания демону по поводу наказания грешников. Прорисовка оттиска цилиндрической печати. Старовавилонский период

Илл. 82. Богиня Эрешкигаль в зооморфном виде. Прорисовка с глиняной таблички. Аккадский период

Не каждый человек мог обратиться непосредственно к таким богам, как Ан, Энлиль, Энки, Инанна, Уту, Нанше. Такую возможность имели только правители, цари-жрецы и, вероятно, высшие чиновники. Выслушав просьбу своего подопечного, бог-покровитель передавал ее богу, в чью компетенцию входило разрешение того или иного вопроса. Но и боги-покровители не могли изменить того, что было предначертано человеку. После долгих споров историки и лингвисты пришли к мнению: судьбу человека определяли не сами боги. Судьба, точнее, сущность или нечто «детерминирующее предначертание» у шумеров называли «намтар»; так же звучало имя демона смерти – Намтар. Возможно, это он, как в греческой мифологии мойры, выносил решение о смерти человека, которого не могли отменить даже боги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: