Лилия Кузнецова - Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало

- Название:Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03886-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лилия Кузнецова - Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало краткое содержание

Вы держите в руках вторую книгу ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Л.К. Кузнецовой из задуманного автором трехтомного издания, посвященного малоизученной до сегодняшнего дня области отечественной культуры – ювелирному искусству XVIII – начала XIX века.

Первая книга серии – «Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый, бриллиантовый…» – уже нашла достойное место на книжных полках. Помимо повествования о мастерах-ювелирах периода правления Александра I и об их драгоценных изделиях читатель найдет в книге занимательные детали взаимоотношений России с европейскими государствами после сокрушительного разгрома наполеоновской Франции, истории награждения императора Александра I высшими иностранными орденами и рассказ о них.

Книга написана удивительным языком, передающим атмосферу «дней Александровых». Она откроет для читателя много новых фактов, но и принесет радость от самого процесса чтения.

Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

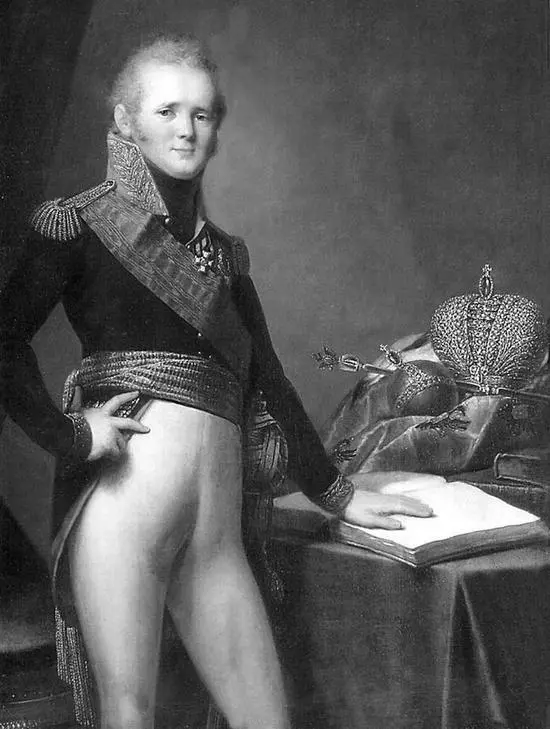

С.С. Щукин. Александр I с императорскими регалиями. 1808 г.

Да и в своем костюме молодой монарх стремился к благородной простоте. Не случайно Жозеф де Местр, представлявший Сардинское королевство при петербургском Дворе, удивлялся, что русский самодержец «не носит никаких драгоценностей, даже кольца или часов» [33].

Подстать Александру Павловичу была и его супруга, хотя она, судя по ее письмам к матери, к уборам из самоцветов относилась отнюдь не равнодушно, однако и не придавала им слишком большого значения. Потому-то, когда в октябре 1812 года всерьез опасались, что войско Наполеона прорвется к Петербургу, всех поразил и передавался из уст в уста ответ императрицы Елизаветы Алексеевны на вопрос о судьбе ее драгоценностей, из предосторожности отправленных в Олонецкую губернию: «На что мне они, если Александр лишится короны!» [34]. А много лет спустя, когда князь Петр Михайлович Волконский доложил ей, что она стала владелицей оцениваемых в миллион разных бриллиантов, находившихся в личной собственности покойного Александра I, августейшая вдова с горестью сказала: «На что мне алмазы? Что вы хотите, чтобы я из них сделала? Я столько потеряла с кончиной императора! Мне достаточно одного простого платья, у меня и без них чересчур богатое содержание» [35].

Конечно же, чтобы поддержать блеск русского Двора для супруги Александра I делались изобилующие драгоценными камнями новые модные уборы и аксессуары костюма, однако не в таком количестве и не столь часто, как при августейших предшественницах. Поэтому, когда император привез из Парижа своей законной половине маленькую райскую птичку для украшения шляпы-тока, то придворные сразу заметили скромную изящную безделку [36].

Неизвестный художник. Императрица Елизавета Алексеевна на прогулке в парке Царского Села. Начало XIX в.

Александр I при случае не упускал декларировать: «Любовь любезного мне народа есть моя лучшая награда» и «составляет для меня единственный предмет, начало и конец всех моих действий и желаний», причем «покой и счастие народа… считаю я драгоценнейшим залогом, от провидения мне врученным, и важнейшею обязанностью моей жизни» [37]. Достойный внук мудрой Екатерины II хорошо помнил истину, что дорогие подарки делают сердца подданных благодарными, а щедрость государя, как и пышность его Двора должны внушать почтение и благоговейное почитание не только соотечественникам, но даже заезжим иноземцам.

Молодой монарх никогда не забывал о необходимой репрезентативности, однако решил по возможности резко сократить расходы, ибо так растрачивать деньги, как это делал покойный батюшка, грозило казне разорением. Павел I успел только с января по 10 марта 1801 года раздать угодившим ему персонам драгоценных подарков различной стоимости, поставленных Яковом Дювалем на сумму в 136 270 рублей, увеличившую и без того значительный долг «Собственному Императорскому ювелиру». Доклад же, поднесенный 22 марта 1801 года новому государю, не на шутку расстроил Александра I: расходы Кабинета превысили доходы на 1 339 509 рублей, что по тем временам было фантастической суммой.

Грядущая же коронация требовала новых немалых расходов, поскольку, чтобы не нарушать традиции, следовало предусмотреть большое количество подарков для раздачи в праздничные дни столь важного торжества. Хотя львиную долю предназначенных для пожалования вещей позаимствовали из числа казенных, хранящихся в кладовых Кабинета, потребовались и новые табакерки, перстни и карманные часы, украшенные портретами и вензелями нового самодержца. В результате только фирма «Братья Дюваль» в год коронации поставила ко Двору драгоценностей на сумму 115 735 рублей [38]. Дабы хоть как-то свести концы с концами, молодой монарх повелел: «возвратить <���…> в государственное казначейство <���…> вместо выданных в прошедшем году ювелиру Дювалю – 410 317 рублей, <���…> заплатить ювелиру Дювалю за взятыя в Комнату брилиантовыя и другия вещи – 506 970 рублей», причем в нынешнем 1801 году выплатить «ювелиру Дювалю – 306 970 рублей, прочия же… 200 000 рублей оставить платежем до предбудущаго года» [39]. Однако эти 200 тысяч и в 1802 году не смогли из-за нехватки денег в Кабинете уплатить Якову Дювалю.

Александру I пришлось, где и насколько только возможно, прибегнуть к сокращению расходной части бюджета. Михайловский замок, обагренный кровью убитого государя, спешно покинут членами августейшей семьи. Заказы на его серебряный декор, изготовлявшийся на петербургской фабрике Ивара-Венфельта Бука, аннулированы. Все ранее сделанное убранство, включая снятую со стен роскошную обивку, перенесли в Мраморный и Таврический дворцы или до поры до времени убрали в кладовые. В опустевшую бывшую императорскую резиденцию, напоминавшую современникам своеобразный мавзолей, въехали Орденский капитул и различные учреждения, а часть ее освободившихся помещений заняли под квартиры чины Двора. Однако еще в феврале 1803 года императорскому Кабинету, чьи долги в 5 307 000 рублей приняла в конце концов на себя казна, пришлось с разрешения молодого государя взять на достройку злосчастного Михайловского замка миллионный заем из Ассигнационного банка, причем срок его уплаты, дабы оставить в распоряжении монарха хотя бы 1 794 276 рублей на текущие расходы, отнесен был на 1804 год.

Винченцо Бренне, любимому «первому архитектору» покойного самодержца Павла Петровича, подавшему в январе 1802 года в отставку, дали пожизненный пенсион лишь в 2000 рублей вместо просимых полагающихся 7800 рублей, да еще чуть было не обвинили в перерасходе и присвоении казенных денег.

Содержание Императорского Стеклянного завода, до 1792 года в блестящем состоянии находившегося в частном владении светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, теперь стало казаться слишком обременительным, и казенное предприятие чуть было не отдали в аренду Николаю Алексеевичу Бахметьеву, успешному владельцу хрустальной фабрики близ села Никольского в Пензенской губернии. Но в последнюю минуту посчитали достаточным лишь продать излишки продукции, частично сократить число работников, а оставшихся с 1804 года перевести на сдельную оплату труда.

Почистили и кладовые Кабинета. Просмотрев хранившиеся там ювелирные вещи, выставили вышедшие из моды в 1802 году на аукцион, где выручили за них 37 776 рублей 1 копейку. Там же купец Батенин, вскоре основавший фарфоровую мануфактуру в Петербурге, смог прикупить нужных ему «пробных камней из композиции (то есть из стекла, имитирующего драгоценные самоцветы): 7 «оставленных в свинце на красной фольге», 4 «голубых» и 60 «разноцветных», за цену, превысившую первоначальную оценку в два, а то и в пять раз [40].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: