Никита Кузнецов - 100 великих кораблей

- Название:100 великих кораблей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3751-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Кузнецов - 100 великих кораблей краткое содержание

«В мире есть три прекрасных зрелища: скачущая лошадь, танцующая женщина и корабль, идущий под всеми парусами», – говорил Оноре де Бальзак. «Судно – единственное человеческое творение, которое удостаивается чести получить при рождении имя собственное. Кому присваивается имя собственное в этом мире? Только тому, кто имеет собственную историю жизни, то есть существу с судьбой, имеющему характер, отличающемуся ото всего другого сущего», – заметил моряк-писатель В.В. Конецкий.

Неспроста с древнейших времен и до наших дней с постройкой, наименованием и эксплуатацией кораблей и судов связано много суеверий, религиозных обрядов и традиций. Да и само плавание издавна почиталось как искусство…

В очередной книге серии рассказывается о самых прославленных кораблях в истории человечества.

100 великих кораблей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Там крейсер был затоплен, а избежавшая в бою повреждений канлодка – взорвана. Их личный состав разместился на иностранных крейсерах – английском «Тэлботе», французском «Паскале» и итальянской «Эльбе». Японцы согласились отпустить русских моряков на Родину, более того, в знак уважения к храбрости противника они разрешили самых тяжело раненых «варяжцев» отправить в береговой госпиталь, где обеспечили недавним противникам вполне квалифицированную помощь.

Вернувшихся в Россию моряков встретили как героев, но за пышными торжественными мероприятиями осталось без внимания, что крейсер затонул на мелком месте. Зато японцы быстро начали на нем судоподъемные работы. Правда, сперва они не увенчались успехом, но в 1905 г. корабль удалось-таки поднять. После капитального ремонта и модернизации он вошел в состав Японского императорского флота под названием «Сойя», и во время службы под флагом Страны восходящего солнца в основном выполнял роль учебного корабля.

Во время Первой мировой войны японцы согласились продать России – союзнице по Антанте – несколько бывших русских кораблей. Нашей стране они требовались для усиления только что созданной Флотилии Северного Ледовитого океана. Так в 1916 г. «Варяг» вернулся под Андреевский флаг. После того как российский экипаж принял его во Владивостоке, крейсер отправился сперва на Средиземное море, затем к берегам Кольского полуострова, в Александровск. Оттуда он в феврале 1917 г. взял курс к берегам Англии, направляясь на ремонт. Но бурные революционные события в нашей стране поставили крест на планах морского командования. После Октябрьской революции корабль захватили англичане, но им старый и находившийся в далеко не лучшем состоянии крейсер оказался не нужен. Впоследствии они продали «Варяг» на слом, но при буксировке он у берегов Шотландии сел на камни был частично разобран на металл на месте крушения. А часть его корпусных конструкций и механизмов до сих пор покоится на дне недалеко от города Странрар.

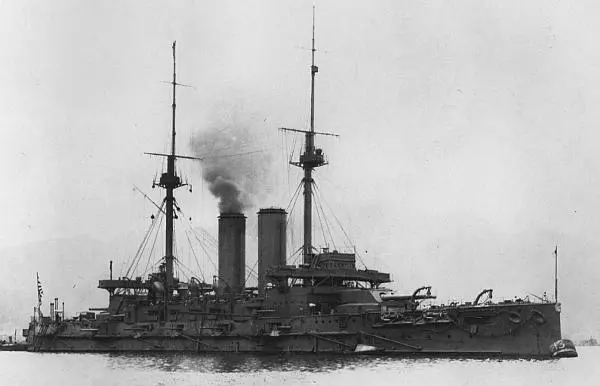

Эскадренный броненосец «Микаса»

В 1894—1895 гг. Япония – причем во многом неожиданно для «цивилизованной» Европы – одержала победу в войне с Китаем. И тут европейские державы решили вмешаться в уже закончившийся конфликт и активно поучаствовать в послевоенном устройстве и дележе добычи. В результате японцам пришлось отказаться от части завоеваний, зато Российская империя приобрела дополнительные владения на Дальнем Востоке, в частности, Квантунский полуостров с незамерзающим портом Порт-Артур. И тогда в Японии началась подготовка к войне с Россией. На верфях наиболее развитых в промышленном отношении стран закладывались новые мощные корабли, причем основной упор делался на сотрудничество с Великобританией.

Японцы пошли по пути максимального использования своего военного опыта и, удачно сочетав его с возможностями лучшего в мире английского кораблестроения, смогли в короткие сроки пополнить свой флот первоклассными броненосцами и крейсерами. Последним линейным кораблем, пополнившим флот Страны восходящего солнца до начала войны с Россией, стал броненосец «Микаса» («Mikasa»; назван в честь горы в префектуре Касуга). Он был заложен на заводе Викерса в Барроу 24 января 1899 г., торжественно спущен на воду 8 ноября 1900 г. и завершил приемные испытания в марте 1902 г.

«Микаса»

Британским кораблестроителям удалось создать проект, гармонично сочетающий хорошую защиту с мощным вооружением и высокой скоростью хода. Новый броненосец имел следующие тактико-технические характеристики:

Водоизмещение (стандартное/полное), т: 15140/15979.

главные размерения, м: 131,1 × 23,23 × 8,28.

Скорость наибольшая, уз: 18,5.

Дальность плавания экономическим ходом, миль: 4600.

Вооружение (на 1904 г.): 2 × 2 305 мм; 14 152 мм; 20 76,2 мм, 12 47 мм орудий; 4 450 мм ТА.

Бронирование: главный пояс – до 229 мм; верхний пояс – 152 мм; защита артиллерии главного калибра – до 356 мм; казематы среднего калибра – 152 мм; палуба – до 76 мм; боевая рубка – 356 мм.

Экипаж: 830 человек (в качестве флагманского корабля – 930).

Закончив приемные испытания, «Микаса» в марте 1902 г. навсегда покинул берега туманного Альбиона. В декабре 1903 г. на нем поднял свой флаг командующий Объединенным флотом – вице-адмирал Хэйхатиро Того. Еще спустя два месяца началась Русско-японская война, ставшая звездным часом броненосца. Во всех сражениях, в которых участвовал флагманский корабль Объединенного флота, русские снаряды наносили «Микасе» существенные повреждения, но судьба хранила его. Уже в первом столкновении с порт-артурской эскадрой 9 февраля 1904 г. броненосец получил первые повреждения: его поразили три русских снаряда, экипаж понес потери – три офицера, гардемарин и нижний чин получили ранения.

В сражении в Желтом море «Микаса» стал главной целью для комендоров Российского императорского флота. К концу боя во флагман адмирала Того попало 22 снаряда, из которых как минимум шесть – крупного калибра. Потери экипажа составили 120 человек (32 убитых и 88 раненых, в том числе 13 офицеров). Зато остальные корабли японцев пострадали сравнительно мало, а русские корабли частично вернулись в осажденный Порт-Артур, частично – разбрелись по иностранным портам. Лишь небольшой крейсер «Новик» попытался дойти до Владивостока, но был перехвачен противником и после боя затоплен экипажем у берегов Сахалина. Господство на море окончательно перешло к Японии. После этого сражения русская эскадра больше в море не выходила, а с падением города-крепости Порт-Артур она прекратила свое существование.

Воспользовавшись передышкой, японцы произвели ремонт всех своих кораблей, в том числе и «Микасы». Новый раунд русско-японского противостояния на море начался в мае 1905 г., когда на театр боевых действий прибыла 2 я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского. Его итог хорошо известен. Русская эскадра была почти полностью уничтожена в ходе двухдневного боя. В трагическом для нашего флота Цусимском сражении флагман адмирала Того вновь стал основной целью для русских пушек. «Микаса» получил более 40 попаданий, 18 человек погибли, а 105 получили ранения, да и сам командующий Объединенным флотом оказался на волосок от смерти. Вскоре после 14 часов 305 мм снаряд взорвался на носовом мостике. Его осколки ранили несколько штабных офицеров и старшего офицера корабля, однако находившийся там же Того не пострадал.

Цусимское сражение стало последней попыткой русского командования переломить ход войны. Спустя непродолжительное время в Портсмуте был подписан мирный договор. Японский императорский флот готовился отметить победу в войне грандиозным смотром в Токийском заливе, но «Микасе» принять в нем участие не удалось. В ночь на 11 сентября 1905 г. в районе погребов боезапаса кормовой башни главного калибра раздался сильный взрыв. По официальной версии, из-за разложения кордита в зарядном погребе возник пожар, сопровождавшийся взрывом части хранящихся там зарядов. В считанные секунды погибло более 250 человек, еще 343 члена экипажа получили ранения и ожоги. В борту броненосца образовалась огромная пробоина (длиной около 25 м), через которую внутрь корпуса хлынула вода. «Микаса» опустился на дно Сасебской бухты практически на ровном киле, из-за небольшой глубины над водой остались надстройки, трубы и мачты. В момент взрыва адмирала Того на борту флагманского корабля не было, к этому времени он вместе со штабом отбыл в Токио.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: