Никита Кузнецов - 100 великих кораблей

- Название:100 великих кораблей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3751-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Кузнецов - 100 великих кораблей краткое содержание

«В мире есть три прекрасных зрелища: скачущая лошадь, танцующая женщина и корабль, идущий под всеми парусами», – говорил Оноре де Бальзак. «Судно – единственное человеческое творение, которое удостаивается чести получить при рождении имя собственное. Кому присваивается имя собственное в этом мире? Только тому, кто имеет собственную историю жизни, то есть существу с судьбой, имеющему характер, отличающемуся ото всего другого сущего», – заметил моряк-писатель В.В. Конецкий.

Неспроста с древнейших времен и до наших дней с постройкой, наименованием и эксплуатацией кораблей и судов связано много суеверий, религиозных обрядов и традиций. Да и само плавание издавна почиталось как искусство…

В очередной книге серии рассказывается о самых прославленных кораблях в истории человечества.

100 великих кораблей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Историк флота старший лейтенант Е.Н. Квашнин-Самарин в 1910 г. писал: «Всякому, кто прочел бы и сопоставил все собранные по делу «Стерегущего»материалы и документы, было бы совершенно ясно, насколько велик был подвиг "Стерегущего" даже и без недосказанного мифа… Пусть легенда живет и живит будущих героев на новые беспримерные подвиги, но признайте же, что 26 февраля в борьбе с сильнейшим врагом эскадренный миноносец "Стерегущий", потеряв командира, всех офицеров, 45 из 49 матросов, после часового, до последнего снаряда боя, пошел ко дну, изумляя врага доблестью своего экипажа!».

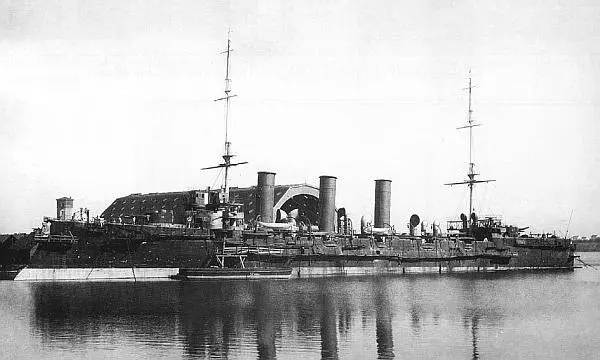

Крейсер «Очаков»

К началу ХХ в. на Черном море сложилась следующая ситуация: Российский флот имел заметное качественное превосходство над турецким в линейных силах, но при этом в его составе напрочь отсутствовали современные крейсера. Единственный представитель этого класса – безбронный «Память Меркурия» (некогда заказанный во Франции как пароход «Ярославль») устарел, а минные крейсера и канонерские лодки нельзя было считать универсальными кораблями, пригодными на все случаи жизни. Проблема усиления Черноморского флота состояла и в том, что перевести на театр построенные за границей или в Петербурге корабли не представлялось возможным из-за международных договоров, регулирующих режим Проливов.

Поэтому крейсера пришлось строить на месте, несмотря на определенную слабость заводов Николаева и Севастополя. По образцу строившегося по немецкому проекту бронепалубного крейсера «Богатырь» было решено заложить два корабля для Черного моря. Чем объяснялся выбор корабля первого ранга – так называемого дальнего разведчика – для закрытого и ограниченного по размерам театра, понять трудно. Однако решение начало воплощаться в жизнь в феврале 1901 г. На стапеле Севастопольского адмиралтейства заложили крейсер, который с апреля зачисли в списки Российского императорского флота под наименованием «Очаков» (однотипный корабль назвали «Кагул»); официальная закладка состоялась 13 августа того же года. Строитель – Н.И. Янковский.

По проекту крейсер имел следующие характеристики: водоизмещение – 6645 т; длина – 134 м, ширина – 16,6 м, осадка – 6,3 м. Главные механизмы – две паровые машины тройного расширения общей мощностью 19 500 л.с., пар для них вырабатывали 16 котлов Бельвиля. Вооружение – по 12 152 мм и 75 мм орудий, 8 47 мм и 2 37 мм, а также две десантные пушки, два пулемета, шесть торпедных аппаратов. Четыре шестидюймовки устанавливались в двухорудийных башнях, еще четыре – в одиночных казематах. Толщина брони: палуба 35—79 мм, боевая рубка – 140 мм, башни – 127 мм, казематы – до 80 мм. Экипаж – 570 человек.

Торжественный спуск корабля на воду состоялся 21 сентября 1902 г., достройка шла не слишком быстро, но к осени 1905 г. «Очаков» уже приступил к испытаниям машин и артиллерии. Во время Севастопольского восстания 14 (27) ноябре числа крейсер стал флагманом революционной эскадры, на нем находился штаб восставших и командовавший ими П.П. Шмидт. На следующий день власти решились подавить восстание силой: «Очаков» и несколько других кораблей под красными флагами были обстреляны корабельной, береговой и полевой артиллерией, по ним вели ружейный огонь верные правительству войска. Многие корабли революционной эскадры пострадали, погибло до 100 человек. «Очаков» получил много попаданий и загорелся, пожар на нем продолжался два дня.

«Очаков»

Теперь крейсер требовалось не только достраивать, но и ремонтировать. Работы, которыми руководил сменивший Янковского А.А. Баженов, завершились только в июне 1909 г. К этому времени крейсер переименовали: с лета 1907 г. он назывался «Кагул» (а бывший «Кагул» стал «Памятью Меркурия»). Формально вступивший в строй корабль имел множество недоделок и дефектов, устранить которые удалось только в 1910 г. В период 1 й Балканской войны он входил в состав международной эскадры, находившейся в Константинополе.

Когда летом 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну (тогда ее называли Великой), на Черном море некоторое время сохранялось относительное спокойствие, но после вероломного нападения турецкого флота на русские порты 16 (29) октября развернулись самые активные боевые действия. «Кагул» начиная с 24 октября (6 ноября) участвовал в выходах эскадры, обстреливал турецкие порты, топил транспорты. Особенно удачным для русских крейсеров стал удар по Эрегли 22 февраля (7 марта) 1915 г., когда «Кагул» и «Память Меркурия» отправили на дно шесть пароходов и парусный барк. Той же весной с корабля сняли восемь 75 мм орудий, установив четыре дополнительных 152 мм пушки и две зенитки.

Осенью 1916 г. крейсер встал на капитальный ремонт, во время которого на нем полностью изменился состав вооружения. 152 и 75 мм артиллерию сняли (башни при этом демонтировали), а вместо них на корабль установили 14 новейших 130 мм орудий. Главный калибр дополняли зенитные пушки: две 75 мм и две 40 мм. Революционные потрясения, которые переживала Россия, сказались на темпах работ самым негативным образом – ремонт завершился только в самом конце 1917 г., когда на Черном море уже вступило в силу перемирие между Россией и Четверным Союзом. Кстати, после Февральской революции крейсеру вернули «революционное» название «Очаков», но оно совершенно не прижилось. И практически все – даже в официальных документах – продолжали именовать его «Кагулом».

Весной 1918 г. крейсер оказался сдан в Севастопольский порт на хранение. Летом о нем вспомнили германские оккупационные власти – они передали практически небоеспособный корабль в распоряжение работавшей на Черном море судоподъемной партии (так называемой Марпартии), укомплектованной бывшими русскими военными моряками. После поражения Германии и прихода в Севастополь кораблей Антанты «Кагул» оказался задействован и в их интересах, участвуя в феврале 1919 г. в работах по снятию с мели французского линкора «Мирабо». А вскоре после этого командир крейсера капитан второго ранга В.А. Потапьев начал приводить его в боеспособное состояние. Уже в конце апреля его артиллерия впервые открыла огонь по частям красных, наступавших на позиции Белой армии в Крыму. В начале мая корабль официально зачислили в состав белогвардейского флота, после чего он регулярно участвовал в обстрелах позиций красных, высадках небольших десантов, обеспечении воинских перевозок. Активная деятельность флота немало способствовала успехам Вооруженных сил Юга России в боях с Красной Армией. Особенно отличился белый флот у Очакова и при прорыве в Днепро-Бугский лиман.

Дважды крейсер, с лета 1919 г. называвшийся «Генерал Корнилов» в память о погибшем генерале Л.Г. Корнилове, попадал в опасные ситуации. В начале января 1920 г. его попытались отправить на дно путем открытия кингстонов сочувствующие красным моряки, а месяц спустя корабль, действовавший у берегов Кавказа, в районе Новороссийска попал в сильнейший шторм и получил повреждения, вынудившие его уйти на ремонт в Севастополь. В 1920 г. «Генерал Корнилов» вновь активно действовал у Очакова и в Днепро-Бугском лимане, обстреливая батареи и позиции красных. Осенью красное командование решило бороться с кораблями противника с помощью авиации. Зенитной артиллерии и пулеметам экс-«Очакова» пришлось немало пострелять, отбивая многочисленные воздушные атаки. Хотя попаданий в крейсер красным военлетам добиться не удалось (вопреки их утверждениям и донесениям), белогвардейские корабли сочли за лучшее отойти от Очакова к Тендре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: