Вячеслав Шпаковский - История рыцарского вооружения

- Название:История рыцарского вооружения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-164-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Шпаковский - История рыцарского вооружения краткое содержание

Книга Вячеслава Шпаковского рассказывает, как на протяжении почти тысячи лет эволюционировало рыцарское оружие от прямых клинков гуннского типа до легендарных гигантских двуручных мечей и как вместо кольчуг в конце концов появились знаменитые «белые доспехи» из полированной стали. Автор не ограничивается Европой, а по мере необходимости совершает экскурсы на Восток и в отдельных главах сообщает немало интересного о тяжеловооруженных всадниках Арабского халифата, Персии, Турции, Японии и Китая.

История рыцарского вооружения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во время военной экспедиции в Корею в 1592—1598 годах войска японского военачальника Симадзу Ёсихиро включали одинаковое число лучников и аркебузиров — по 1500 человек, и лишь 600 человек имели доспехи и носили за плечами сасимоно, то есть были тяжелой пехотой. Конница, согласно приказу Ёсихиро, состояла из особо отобранных воинов. Всем всадникам, как и пехотинцам, предписывалось иметь шлем и доспехи; в приказе также специально оговаривалось, что копья должны быть как длинные (нагаэ-яри), так и короткие (тэ-ярки), — видимо, последними было удобнее драться в рукопашной схватке {306} 306 Тернбулл С. Самураи… С. 304.

.

Оригинальным оружием японских пехотинцев была алебарда нагината, прообразом которой стал японский меч, насаженный на длинную деревянную рукоять. Самураи низшего ранга предпочитали использовать нагинату в ближнем бою: длина этого оружия позволяла держать врага на расстоянии, а длинное древко-рычаг давало возможность наносить мощные удары. Широкое лезвие имело изгиб к острию. У древнейших нагинат длина клинка была около 60 сантиметров, но впоследствии он значительно увеличился. Известен и исключительный образец, имевший трехметровое древко с клинком почти в два метра, но, как правило, длина древка нагинаты равнялась расстоянию от ступни до уха владельца. В период Эдо (1603—1868 годы) нагината считалась женским оружием, и ею учились владеть дочери самураев {307} 307 Курэ М. Самураи… С. 170.

.

Лезвие похожего на нагинату оружия нагамаки было более длинным и узким; его также сделали по образу и подобию длинного меча и, как у меча, рукоять покрывали кожей акулы, обвитой плетеным шнуром, чтобы в бою не скользила рука.

Длинное копье яри, предназначенное пробивать доспехи противника, появилось в середине XIV века. Самурай наносил колющий удар правой рукой, а левой рукой просто поддерживал древко. Поэтому древко яри покрывали лаком — чтобы было легче вращать его в ладонях. Позднее такими копьями вооружали отряды пеших воинов асигару, построения которых напоминали ощетинившуюся македонскую фалангу.

С конца XVI века копья и пики стали основным боевым оружием и самураев, и асигару. Длина их древков была от двух до семи метров, и на них еще насаживали наконечники различной формы длиной от десяти сантиметров до трех четвертей метра. В итоге получалось нечто весьма внушительное, хотя конным самураям было удобнее управляться с короткими копьями.

Интересно, что японские самураи, отдав поначалу должное огнестрельному оружию, в дальнейшем стали относиться к нему крайне негативно, поскольку оно было относительно доступно для простолюдинов. Применение огнестрельного оружия лишало значения рыцарское искусство — даже самый доблестный самурай мог пасть жертвой случайной пули.

Но повернуть историю вспять еще никому не удавалось; не смогли сделать этого и самураи, и в Японии, как и на Западе, возобладало огнестрельное оружие. 14 октября 1866 года последний из сегунов отказался от своего поста в пользу молодого императора Муцухито; одновременно это означало конец почти семивековой истории рыцарей-самураев. На следующий год сёгун попытался вернуть себе власть, однако первое же столкновение его сторонников с императорскими войсками показало, что их дело безнадежно про играно. Как и столетия назад, они устремились в бой с луками, копьями и мечами, а их встретили огнем современных европейских ружей.

В 1876 году самураи лишились своего главного атрибута — им запретили ношение мечей. Институт самураев исчез, а сами самураи составили основу офицерского корпуса регулярной японской армии. При этом некоторые офицеры носили элементы самурайских доспехов даже в годы Русско-японской войны 1904—1905 годов.

Заключение.

Рыцари лукофобы и рыцари лукофилы

Итак, наше повествование подошло к концу. Те, кто внимательно читал его, конечно, заметили, что рыцарские доспехи везде развивались под воздействием оружия дальнего боя — главным образом лука и стрел. Во все времена, начиная с глубокой древности, совершенствование средств нападения вызывало усовершенствование средств защиты, и наоборот.

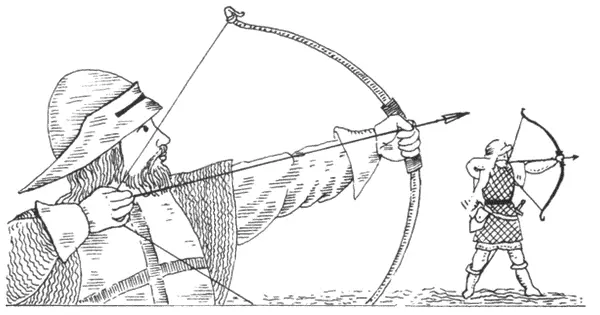

Однако нельзя не обратить внимание на одно обстоятельство: при всей эффективности лука западноевропейские рыцари им совсем не пользовались, хотя и сознавали его силу. В европейских армиях лучниками были исключительно простолюдины, никогда не стрелявшие непосредственно с коня, тогда как на Востоке все обстояло с точностью до наоборот! Почему? Почему на Западе рыцари были лукофобы, а на Востоке — лукофилы?

В Средние века самым действенным оружием был лук, и прежде всего так называемый композитный лук (то есть составленный из разных материалов), из которого стреляли сидя на лошади. Величайшими конными лучниками Средних веков были гунны, монголы и турки. Их имена воскрешают в памяти страшные образы мчащихся всадников, имитирующих отступление только для того, чтобы обернуться в седлах и выпустить смертельный град стрел. Но, несмотря на повторяющиеся поражения от восточных орд — прежде всего из-за отсутствия большого числа хорошо обученных конных лучников, — этот род войск так и не занял в европейских армиях подобающее место. Что же касается рыцарей, то они вообще не использовали лук и стрелы.

В течение всего Средневековья в кругах, близких к европейскому рыцарству, существовало мнение, что убивать противника из лука не делает чести хорошему воину. Истинная рыцарская доблесть проявлялась исключительно в смертельной схватке один на один, когда противники бились одинаковым оружием — копьями, мечами или булавами. Луки и стрелы были оставлены людям, стоящим внизу социальной иерархии, — тем, кто, как считалось по определению, не мог сражаться так же храбро, как их господа. В лучники в основном набирали крестьян, которые не могли купить себе лошадь; поэтому в массе своей европейские лучники были пешими.

Когда Запад встречался с Востоком, на полях Западной Европы или на Святой земле, западные рыцари всегда бились на равных с восточными конными лучниками, но лишь до тех тор, пока те не применяли лук. Принцип честного боя — боя один на один — не предполагал умения владеть луком. Более того, в глазах европейских рыцарей поражение порой выглядело лучше, чем победа, достигнутая с помощью неблагородного оружия. Корни таких представлений уходят в глубокую древность — так, они были характерны для древних германцев.

Согласно литературным источникам и археологическим данным, конных стрелков у германцев было немного. Конная свита германских вождей была вооружена только мечами и копьями. Некоторые варвары, в частности готы, несмотря на близкий контакт с гуннами и сарматами, даже не подумали перенять у них лук, хотя, несомненно, знали обо всех его достоинствах. Причина, по которой древние германцы не приняли лук, была та же, что и позже у рыцарей. Стрельба из лука в противника, чье оружие приспособлено только для ближнего боя, не соответствовала их понятиям о благородстве на войне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: