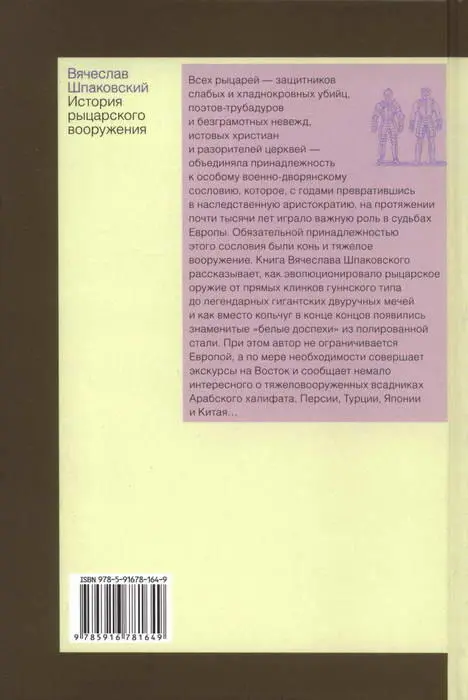

Вячеслав Шпаковский - История рыцарского вооружения

- Название:История рыцарского вооружения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-164-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Шпаковский - История рыцарского вооружения краткое содержание

Книга Вячеслава Шпаковского рассказывает, как на протяжении почти тысячи лет эволюционировало рыцарское оружие от прямых клинков гуннского типа до легендарных гигантских двуручных мечей и как вместо кольчуг в конце концов появились знаменитые «белые доспехи» из полированной стали. Автор не ограничивается Европой, а по мере необходимости совершает экскурсы на Восток и в отдельных главах сообщает немало интересного о тяжеловооруженных всадниках Арабского халифата, Персии, Турции, Японии и Китая.

История рыцарского вооружения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отрицание лука было присуще всем германским племенам. Римляне и византийцы имели в своих армиях множество лучников, вооруженных мощными композитными луками. На Востоке профессиональные воины в обязательном порядке овладевали стрельбой из лука на скаку. Богато украшенные луки были для благородных восточных воинов лучшим подарком, а для восточных владык позолоченный лук служил символом власти. Германцы же луки никогда не украшали и стреляли из них только на охоте.

С исчезновением Западной Римской империи и политическим возвышением германской аристократии презрение к луку становится в Европе едва ли не всеобщим. В последующую тысячу лет это очень дорого обошлось западным воинам в Испании и Святой земле, где крестоносцы сильно страдали от молниеносных атак сарацинских конных лучников. Бессильны оказались рыцари и перед монголами, и только распри в монгольской верхушке спасли Европу от порабощения.

Опыт поражений очень долго оставался в Европе не востребован. Более того, предпринимались действия, с точки зрения современного человека, абсолютно нелогичные. Например, пытались запретить военное использование лука и арбалета; доходило до вещей просто странных, когда арбалетчиков приравнивали к хирургам из-за их особо «кровавого» ремесла. И уж конечно, считалось, что лук никак не подходит для защиты чести.

К счастью для себя, западные рыцари, как правило, имели дело с противниками, вооруженными так же, как они сами. Но тем, кто воевал в Палестине, антилуковые настроения могли стоить жизни. Поэтому с XII века в Святой земле и по всему Средиземноморью христиане начинают нанимать на службу сарацинских лучников. Таких наемников называли «туркопулами»; Фридрих II не раз использовал их в своих походах. Несколько позже жизнь все-таки взяла свое, и в западных армиях появились собственные лучники и арбалетчики. Они обычно передвигались на лошадях, которые обеспечивали им мобильность во время марша и давали возможность преследовать бежавшего врага, но никто не ожидал от них стрельбы на ходу, то есть тактики неверных. Кодекс чести, принятый высшим классом, диктовал тактику боя не только рыцарям, но и социально более низким слоям.

Несколько исключений из общего правила только усиливали мнение, что для профессионального конного воина, особенно принадлежащего к рыцарскому классу, неблагородно носить лук. В VI веке хроник франков Григорий Турский упоминает графа Людаста, который носил колчан поверх кольчуги. По всем остальным признакам граф являлся членом воинской элиты. Но о луке Григорий Турский упоминает неспроста — чтобы показать, что граф был выскочкой. Повар, волею судеб ставший графом, Людаст не обладал качествами благородного воина!

В Средние века изображение рыцаря на боевом коне, но с луком в руках являлось художественным приемом, символизирующим трусость и отсутствие благородства. Впрочем, в этом не было ничего оригинального. В пьесе Еврипида, написанной еще в V веке до н. э., один из героев порочит доблесть Геракла: «Он никогда не носил щит или копье. Он использовал лук, оружие труса — чтобы ударить и убежать. Луки не делают героев. Настоящий мужчина только тот, кто тверд духом и осмелится стать против копья». Отец Геракла говорит в его защиту: «Человек, искусный в стрельбе из лука, может послать град стрел и еще что-то сохранить в запасе. Он может сохранять дистанцию так, что враг никогда не увидит его, только его стрелы. Он никогда не подставляется врагу. Это первое правило войны — нанести вред врагу, причем как можно больший, и при этом самому остаться невредимым».

Даже когда были изобретены другие виды дальнобойного оружия, предубеждение против лука продолжало сохраняться. Так чисто аристократический предрассудок, рожденный германской военной демократией в незапамятные времена, определил характер ведения боя на целую тысячу лет вперед. Это самый примечательный случай социального жеманства, считает британский историк Т. Ньюарк {308} 308 Newark, Т. Why knights never used bows (Horse Archery in Western Europe) // Military illustrated. 1995. №81, February. P. 36-39.

.

Обоснованность этого мнения представляется очевидной, если взглянуть на защитное вооружение народов Востока, где излишне тяжелых, цельнометаллических доспехов никогда не существовало именно потому, что главным оружием боя на протяжении всего Средневековья оставался лук. В особенности хорошо это видно на примере самураев в Японии, где понятия «стрелять из лука» и «воевать» во все времена являлись тождественными.

Впрочем, в Японии тоже не обошлось без «социального жеманства», только оно приобрело иное направление. Здесь в период Эдо начали игнорировать огнестрельное оружие, посчитав его оружием простолюдинов, тогда как искусство владения мечом, требовавшее досуга и немалых средств, имевшихся только у самураев, стало едва ли не главным показателем рыцарского достоинства. Убить врага из ружья издалека, так же как и для западноевропейского рыцаря выстрелить в своего «собрата» из лука, было для самурая немыслимо по морально-этическим соображениям, перед которыми на второй план отступала всякая военная целесообразность…

Примечания

1

Правда, с августа 2011 года, по сообщениям электронных средств массовой информации, на первенство в деле одомашнивания лошади претендует археологическая культура Аль-Магар в Саудовской Аравии. Останки и изображения лошадей, обнаруженные здесь, свидетельствуют о ремесле древних, тесно связанном с лошадьми. Радиоуглеродный анализ находок показал, что им никак не меньше 9000 лет.

2

Слово «лошадь» восточные славяне переняли у тюркских народов, у которых оно звучало как «алоша». Произошло это во время перекочевок тюркских племен в южнорусских степях, когда они очень близко сталкивались со славянами Приднепровья. Слова «конь», «кобыла» встречаются в языках многих славянских народов, а их корни восходят к индоевропейскому праязыку; недаром похожи на них слова «кабаль», «шеваль», от которых в Испании и во Франции произошли наименования целых сословий конных воинов-дворян: кабальеро и шевалье, да и сам термин «кавалерия» тоже!

3

По мнению Э. Окшотта, изложенному в его книге «Археология оружия», племена готов использовали стремена уже в 378 г., благодаря чему они и одержали победу над римлянами при Адрианополе. (Указ. соч. с. 98.) В свете последних археологических данных подобное утверждение весьма сомнительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: