Михаил Чекуров - Загадочные экспедиции

- Название:Загадочные экспедиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-002221-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Чекуров - Загадочные экспедиции краткое содержание

Книга представляет собой серию очерков, рассказывающих о малоизвестных фактах из истории Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга, об освоении Аляски русскими первопроходцами. Столь же малоизвестны эпизоды, иллюстрирующие первые попытки России установить контакты с Индией и Мадагаскаром в XVIII в. и с Соединенными Штатами Америки в начале XIX в. Очерки написаны в форме живой и увлекательной беседы, позволившей изложить различные точки зрения по затронутой тематике. Первое издание книги было с интересом встречено читателями, приславшими как положительные отклики, так и ряд замечаний, которые устранены в настоящем издании. Кроме того, автор внес ряд новых материалов.

Для широкого круга читателей.

Загадочные экспедиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От добра добра не ищут, к тому же дорога на родину закрыта ввиду отсутствия транспорта. Одним словом, группа участников экспедиции Алексеева — Дежнева осталась жить на Аляске и влилась в индейскую общину, а далее с ними случилось то же, что и с упомянутыми новгородцами.

Что же касается Семена Дежнева, то он хотя и с превеликими трудностями, но все же вернулся в родные края, да еще с богатой добычей. А к берегам Тихого океана потянулись другие казачьи отряды. Они осваивали новый край, собирали ясак, охотились, торговали и расспрашивали аборигенов (чукчей, коряков, камчадалов) об окружающих землях и народах, их населяющих. Вот тут-то и услыхали казаки диковинную новость. Оказывается, на Большой земле, что расположена к востоку от Чукотского Носа, проживают бородатые люди, молятся те люди богу своему сообща и русских людей называют братьями [5].

Здесь Семен Николаевич начал очень выразительно покашливать и вообще всем своим видом демонстрировать скептицизм.

— Вижу признаки недоверия к моим гипотезам, — отреагировал штурман. — Полагаю, что нашему доктору полезно «спустить пар». Ваше слово, оппонент.

— Собственно говоря, я намеревался спросить нашего летописца, известна ли ему степень достоверности всех этих казачьих донесений? — Не дожидаясь ответа на свой вопрос, доктор продолжал:

— Не помню точно, в какой книге я читал казачье донесение о том, что на Большой земле, к востоку от Чукотского Носа, живут люди с вороньими ногами и хвостами.

Не кажется ли вам, что эти вздорные измышления в стиле барона Мюнхгаузена подрывают веру в добросовестность их авторов? И не стоят ли ваши версии на сыпучем песке домыслов, уважаемый Геннадий Васильевич?

Ответ штурмана не заставил себя ждать:

— Отдаю должное эрудиции моего оппонента. Жаль только, что он не заглянул в суть того, о чем я поведал присутствующим, в частности в суть казачьих донесений — «скасок», как их тогда называли. Спешу внести ясность. Термин «скаска» происходит от слова «сказать, рассказать» и означает информацию, сообщение по какой-то тематике. Вспомните, у Гоголя в «Мертвых душах» упоминаются «ревизские скаски».

Надо признать, что некоторые сведения из казачьих «скасок» на первый взгляд действительно выглядят фантастично. Например, люди с вороньими ногами. В действительности же ничего невероятного в этом сообщении нет. Дело в том, что население Аляски с давних пор пользуется лыжами под названием «вороньи лапки». Они представляют собой эллипсообразные деревянные рамы, на которые натянута густая ременная сетка. Собственно говоря, это не лыжи в обычном понимании, а «снегоходы» [6].

Таким образом, автор упомянутой «скаски» отметил, что туземцы пользуются лыжами типа «воронья лапка», только и всего. О том, что его сообщение нуждается в комментариях, казак и не подумал.

Теперь о людях с хвостами. Первое, что приходит на ум, — это описания одежды североамериканских аборигенов, сделанные в XVIII в. Приводятся такие детали: жители Аляски носят короткие меховые куртки с фалдами, несколько напоминающие фраки; эскимосы, живущие в дельте Юкона, делают платье из шкурок сурков, а шапки из песцов, оставляя в обоих случаях хвосты; индейцы-лемуты носят за поясом в виде украшения волчьи или росомашьи хвосты. Таким образом, под «хвостатыми людьми» подразумеваются туземцы, украшающие свой наряд меховыми фалдами или хвостами животных [7].

В казачьих донесениях есть и другие детали, требующие пояснения. Например, первооткрыватель Камчатки Владимир Атласов сообщал в «скаске» 1701 г., что люди из-за моря (он имел в виду американских индейцев) по льду переходят на Чукотку и приносят для обмена «соболи худые, а у тех соболей хвосты полосатые с четверть аршина» [8].

Речь, очевидно, шла не о соболе, а об американском еноте — звере, неизвестном в Сибири. Простительно было так ошибаться бывшему устюжскому крестьянину, если уж французский дипломат Филип Авриль писал в то время о «бегемотах», которые в изобилии водятся в Северном Ледовитом океане [9]. Судя по всему, под ними он подразумевал моржей. Несколько ранее барон Сигизмунд Герберштейн, посол австрийского императора в Москве, информировал европейскую общественность о том, что в устье Оби проживают черные люди, лишенные дара слова, и о том, что на севере Сибири живут люди, покрытые звериной шерстью с ног до головы, и люди с собачьими головами («песьеголовцы»). Кроме того, обитают в сибирских дебрях люди без шеи и без ног, с головой на месте груди и с длинными руками, а в сибирских реках встречается рыба с человечьими головой, глазами, носом, ртом, руками, ногами, но опять-таки лишенная дара слова. Прочие сибиряки, те, которых все же можно классифицировать как homo sapiens, с аппетитом едят эту самую «чудо-юдо-человеко-рыбу».

И наконец, среди жителей Северной Сибири есть такие, что осенью умирают, а весной оживают (как лягушки), причем массовый замор тех сибиряков происходит 27 ноября, а воскресение из мертвых — 24 апреля. Барон был человек ученый и любил точность [10].

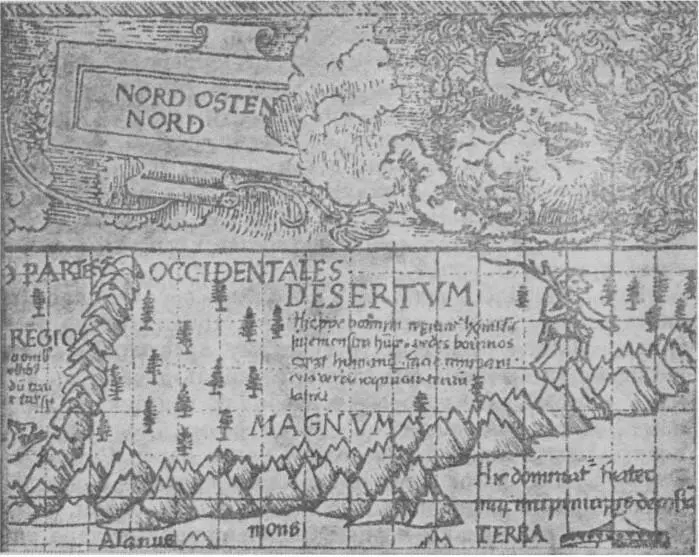

Не менее ученый Мартин Вальдзеемиллер, профессор географии из Страсбурга (тот самый, который предложил называть Америкой открытый Колумбом материк), настолько был уверен в существовании сибирских «песьеголовцев», что одного из них даже изобразил на своей карте Азии [11].

Одним словом, сравнивая казачьи «скаски» с «откровениями» некоторых западноевропейских ученых мужей, можно сказать, что русские землепроходцы избегали домыслов, по мере возможности были точны в деталях и их отчеты заслуживают доверия, т. е. казачьи «скаски» не были сказками.

Рис. 1. Фрагмент западноевропейской карты Азии, составленной профессором географии Вальдзеемиллером. На ней изображена Сибирь. По горам шагает «сибиряк» — человекообразное существо с собачьей мордой и дубиной на плече.

Если мои доводы вас не убедили, Семен Николаевич, то как-нибудь в другое время мы вернемся к этой теме, а сейчас позвольте перейти к третьей версии. Для этого нам придется сделать очередной скачок во времени. Вспомним события века XVIII, точнее говоря, события 1741 г., когда из Петропавловска вышли в море два русских корабля — пакетботы «Святой Петр» (командир — капитан-командор Витус Беринг) и «Святой Павел» (командир — капитан 1-го ранга Алексей Чириков).

Вскоре непогода развела их, и дальнейшее плавание проходило по индивидуальным маршрутам. 17 июля на «Святом Павле» увидели землю, и Чириков решил обследовать ее. Для этой цели была спущена на воду шлюпка (ялбот) под командованием штурмана Абрама Дементьева. Ему было приказано отыскать якорную стоянку, источник пресной воды и по возможности установить контакты с туземцами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: