Алексей Мартыненко - Зверь на престоле, или правда о царстве Петра Великого

- Название:Зверь на престоле, или правда о царстве Петра Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БСК

- Год:2009

- ISBN:978-5-98151-028-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Мартыненко - Зверь на престоле, или правда о царстве Петра Великого краткое содержание

Петр Великий, наверно, один из самых известных не только в России, но и во всем мире монархов. Но, как часто бывает это в истории, мы знаем о нем только то, что сочла нужным утвердить в массовом сознании официальная историческая наука. Нам известен миф о Петре Первом, великом реформаторе, полководце, «кузнеце, мореплавателе и плотнике». Но знаем ли мы о нем правду? Часто ли мы вспоминаем, что этот «самодержавный исполин» собственноручно запорол до смерти своего сына? Что при этом царе мужское население России сократилось почти что вдвое? Что из всех его реформ фактически ни одна так и не была воплощена в жизнь? Что народ называл его (и считал) антихристом, имея для этого немало веских оснований? Эта книга позволит читателю узнать всем известные, но хорошо забытые нелицеприятные факты времен правления Петра Великого.

Зверь на престоле, или правда о царстве Петра Великого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И лишь титаническими усилиями ограбляемых поборами русских людей и ежегодной потерей товаров на очень крупные суммы для удовлетворения не имеющей аналогов прихоти монарха порт с течением времени все же начал функционировать. Однако для его нормальной работы в последующие Петру царствования пришлось вбухать еще очень много средств. Они пошли на строительство целой системы гидротехнических сооружений, позволяющих из центральной России подвезти к нему барки с грузами, подлежащими очень невыгодному для нас обмену. И лишь эти титанические усилия позволили вдохнуть жизнь в мертворожденную затею царя-антихриста.

Но почему Петр свою столицу решил устроить на месте, наиболее пригодном для вражеского вторжения? Ведь именно здесь, на месте строительства Петербурга, некогда совершил свою знаменитую высадку Ярл Биргер.

Мало того: само устройство порта именно в устье Невы было не просто безумно дорого, но, после победы над шведами, теперь и совершенно нецелесообразно. Более удобные захваченные в войне порты Ревеля и Риги полностью снимали проблему. И период навигации, и подвоз сырья, и близость его сбыта куда как более удобны были через эти уже давно имеющиеся порты. Пути сообщения с ними еще с незапамятных времен были освоены русским человеком и являлись наиболее естественными и рациональными и в торговом, да и в любом ином отношении.

«…победа уменьшила стратегическое значение Петербурга и свела почти к нулю его значение как порта. Устраивать же в нем столицу всегда было безумием… В 1778 году Екатерина II жаловалась, что находится там слишком близко от шведской границы и слишком мало защищена от нападения врасплох, едва не удавшегося однажды Густаву III. Вот что говорилось с точки зрения военной.

С точки зрения торговли, Петербург, правда, представлял довольно ценную водную систему путей сообщения. Но Рига представляла другую, гораздо лучшую… Рига, Либава и Ревель являлись единственными точками соприкосновения России с Западом. Они находились на равном расстоянии от Москвы и от Петербурга, были менее удалены от торговых центров Германии и обладали более мягким климатом» [16, с. 432–433].

«В настоящее время сообщение с городом облегчено проведением железных дорог, но в эпоху великого царствования оно было не только затруднительно, но и опасно. Кампроден на переезде из Москвы в Петербург истратил 1200 руб., потопил дорогой восемь лошадей и часть своего багажа, провел в пути четыре недели и приехал в Петербург совершенно больным. Сам же Петр, обогнавший дипломата, должен был часть пути сделать верхом, переправляясь через реки вплавь» [16, с. 436].

«Но зато между осужденным прошедшим и желанным преобразователю будущим была вырыта пропасть, а национальная жизнь, насильно сосредоточенная в новом центре, получила сначала поверхностный, а потом все более и более глубокий западноевропейский отпечаток, который и хотел придать ей царь. Москва и до сего дня сохранила набожную, почти монашескую внешность. Часовни заграждают пути прохожим на каждом углу улицы. Как бы ни было занято население, оно не проходит мимо, не сотворив крестного знамения и не преклонив колен перед святыми образами, повсюду возбуждающими его благочестие» [16, с. 437].

Книга Валишевского издана до революции. А потому автору тогда не было известно, что наследники «славных дел» воспеваемого им «великого преобразователя» с лихвой исполнят волю своего завещателя. Теперь на московских улицах не только не встретишь часовен, но и крепостных ворот.

«Петербург принял с самого начала и сохранил совершенно иной, светский вид. В Москве было запрещено исполнять светскую музыку. В Петербурге же Петр мог велеть играть целые дни музыкантам-немцам на балконе своего трактира… там совершали богослужения на четырнадцати языках» [16, с. 437].

Вот где только лишь и можно было выращивать ту самую импортномыслящую прослойку доморощенных полунемцев, безудержно раздувающих гидру революции, впоследствии ухайдакавшую своих же созидателей. Этот легкий бриз вечно требуемой ими свободы и породил ту самую бурю столь страшной разрушительности, которая смела всех этих либеральных дворянчиков, чьи кости ныне раскиданы по огромным просторам Земли Русской.

Однако жив отношении музыки, которую Петр столь любливал слушать за едой, он полностью копирует своего предшественника по лжеимператорству:

«За обедом у Димитрия была музыка, чего не делалось при прежних царях» [51, с. 309].

Мы прекрасно знаем, как ненавидел Петр русский лес:

«Вековые дубовые леса в Воронежской губернии были вырублены во имя постройки каких-то двух десятков кораблей. Миллионы бревен валялись десятки лет спустя, свидетельствуя о хищнической, безсистемной вырубке лесов. Целая лесная область была превращена в степь, и в результате верховья Дона перестали быть судоходными. 35 же построенных кораблей сгнило в водах Дона [68] Башилов Б. История русского масонства. М., 1995.

» [19, с. 129–130].

Немногим лучше он поступил и с корабельными лесами Архангельска, где задуманная им флотилия на плаву не продержалась: построенные по голландским проектам корабли оказались не приспособленными для плавания в наших северных широтах.

Почему так, мягко говоря, безхозяйственно он поступил со своими поистине безценными лесными угодьями?

Да потому, что ему в этих граничащих со степью достаточно опасных для его персоны лесных южнорусских дебрях не жить. Не жить ему и в Архангельске, столь серьезно конкурирующим с возводимым на костях новоделом. А потому и не жалко уничтожить: Петр вырубал наше достояние практически под корень, не оставляя потомкам и молодой поросли!

Однако же у себя под носом при постройке города-покойника в лишенном лесных массивов гнилом нежилом месте, куда для его отопления зимой приходилось ввозить лес издалека и который в этой болотистой местности, лишенной настоящих лесов, стоил баснословно дорого:

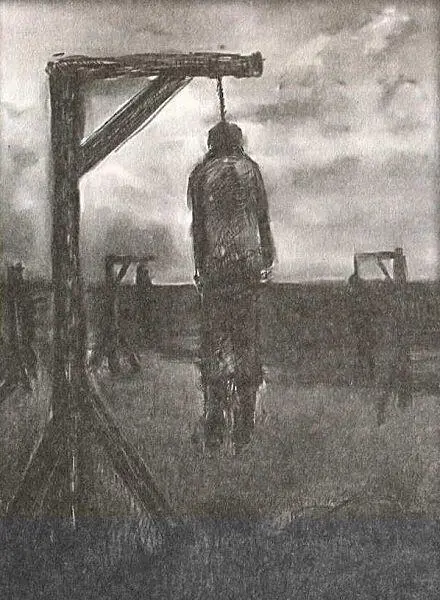

«…по берегам Невы и вдоль Финского залива стояли… виселицы в поучение хищникам. В черте нынешнего Петербурга, на месте, где теперь таможня, поднимался тогда сосновый лес; так как в нем упорно рубили дрова, то Петр устраивал облаву и присуждал десятого преступника на виселицу, а остальных — к кнуту [69] Зобов. Этюд в Журнале Земледелия, 1872.

» [16, с ;503].

Вот такая у Петра, как теперь оказывается, была великая любовь к природе!

По берегам Невы и вдоль Финского залива стояли… виселицы в поучение хищникам. В черте нынешнего Петербурга, на месте, где теперь таможня, поднимался тогда сосновый лес; так как в нем упорно рубили дрова, то Петр устраивал облаву и присуждал десятого преступника на виселицу, а остальных — к кнуту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: