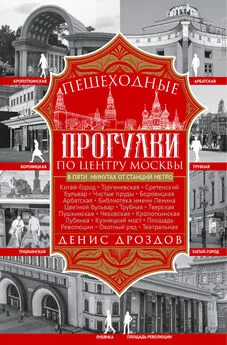

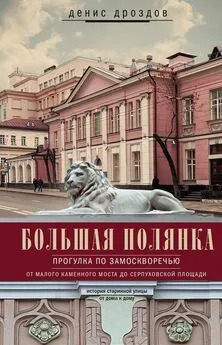

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Название:Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03425-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью краткое содержание

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья. В Замоскворечье осталось совсем немного скрытых от посторонних глаз уголков, в которых сохранилась атмосфера старой Москвы. Вместе с автором вы совершите увлекательнейшее путешествие по Замоскворечью: пройдетесь по заповедным уголкам, посетите тихие улочки, насладитесь красотой старинных храмов.

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1922 году в результате реквизиции церковных ценностей из храма были изъяты украшения и утварь (более 4 пудов золота и серебра). В начале 1930-х с храма были сняты колокола, а в 1933 году он был закрыт. В годы Великой Отечественной войны в нем помещался запасник Третьяковской галереи, работники которой рисковали своей жизнью, чтобы сохранить древний интерьер церкви. Судьбу Скорбященского храма, в сравнении с судьбами многих других московских церквей, взорванных или закрытых на долгое время, можно назвать удачной. В 1948 году после восстановления патриаршества он был заново освящен. Настоятелем стал отец Михаил Зернов – будущий архиепископ Киприан. Хор церкви под управлением композитора Н.М. Матвеева приходила послушать вся Москва. В свое время записи хора даже были выпущены на грампластинках Московской патриархии.

В 1937 году в доме № 17 по Лаврушинскому переулку недалеко от Скорбященской церкви поселились писатели, среди которых были махровые номенклатурщики. Например, Осаф Литовский – прообраз критика Латунского из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1961 году они потребовали снять колокола, звон которых мешал спать и трудиться . Пришлось во второй раз снимать колокола. Бывала в этом доме и А.А. Ахматова, которую в 1966 году отпевали именно в храме иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Из всех московских храмов Скорбященский был для Анны Андреевны самым любимым. По воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, Ахматова часто приходила в церковный садик возле церкви, чтобы погулять или поговорить без лишних свидетелей. Еще в 1907 году будущий муж Ахматовой Н.С. Гумилев подарил своей возлюбленной маленькую иконку Божией Матери Всех Скорбящих Радость, с которой поэтесса никогда не расставалась и всегда вешала у изголовья кровати. Анна Андреевна говорила, что вся ее жизнь прошла под покровом Богоматери:

Снова мне в прохладной горнице

Богородицу молить…

Трудно, трудно жить затворницей,

Да трудней веселой быть.

Существует множество легенд, связанных с храмовой иконой Богоматери Всех Скорбящих Радость. На иконе изображена Богоматерь в сиянии мандорлы, окруженная страждущими и больными людьми и ангелами, несущими добродетели. Название иконы восходит к строке одной из Богородичных стихир. С московского образа было сделано множество списков. Особенностью иконы из храма Всех Скорбящих Радость является то, что над страждущими изображены святые: Сергий Радонежский, Феодор Сикеот, Григорий Декаполит и Варлаам Хутынский. Изображение последнего подтверждает версию, что икона была написана специально для церкви Преображения.

Об одной из легенд, связанной с царевной Натальей Алексеевной, уже рассказывалось выше. Так или иначе, обе эти иконы – и подлинник, и список – почитались потом как чудотворные. Увезенная Натальей Алексеевной в Петербург икона была утеряна в 1930-х годах. Еще одна легенда гласит о том, что после закрытия храма в 1933 году икона Всех Скорбящих Радость была изъята и бесследно пропала. Получается, ни один из чудотворных образов до нашего времени не дошел. Какая же в таком случае икона висит сейчас в Скорбященской церкви? Есть мнение, что это точный список, сделанный во второй половине XVIII века и переданный храму патриархом Алексием I в 1940-х годах.

После Великой Отечественной войны в храме проходили реставрационные работы, в результате которых была уничтожена часть росписей и сломана стеклянная перегородка между трапезной и ротондой, возведенная когда-то по рисунку Бове. В 1974 году проводилась еще одна реставрация, которую можно считать удачной, потому что храму были возвращены все недостающие элементы декора и отделки. В храме находится несколько древних икон XVIII – начала XX века: Казанская икона Божией Матери, святого мученика Лонгина Сотника, святителя Николая, преподобного Варлаама, Хутынского чудотворца. Святыней церкви является ковчежец с частицами мощей Иоанна Крестителя, праведных Иоакима и Анны, святых апостолов Петра и Павла. Есть в этом ковчежце и частица мощей священномученика Дионисия Ареопагита, переданная послом Мальтийского ордена.

В 2009 году началось возрождение некогда знаменитого на всю Россию Московского синодального хора. Регент хора Алексей Пузаков работал когда-то под началом того самого Н.М. Матвеева, при котором хор церкви был лучшим в Москве. Проделанная работа дала результат, и Скорбященская церковь может по праву гордиться своим хором. При храме действуют воскресная школа, катехизационные курсы, общественно-благотворительный фонд «Старый Свет» и молодежный клуб. С 2009 года настоятель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость – митрополит Волоколамский Илларион, который уже знаком нам по подворью в Черниговском переулке.

Сегодня Скорбященский храм является одним из самых любимых и почитаемым москвичами храмов. Необычный для Москвы по своей архитектуре, он всегда вызывал неоднозначные суждения. Многие обвиняли Бове в излишнем подражании Западу. Да и внутреннее убранство церкви вызывало у православных людей немало вопросов. Известно, что стены храма были украшены огромными панно, написанными в западноевропейском стиле. Теперь эти необычные полотна вместо росписей стен воспринимаются изюминкой Скорбященской церкви. Большинство панно сохранилось с XIX века, их лишь немного обновляли в начале XX века и реставрировали в 1940-х годах.

С одной из картин, висевших когда-то в церкви, связана интересная история. Речь идет о работе Яна Мостарта «Се человек», подаренной храму жившими по соседству купцами Куманиными. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» [79], – говорится в Евангелии от Иоанна. На картине изображен Христос в венце, которого ведет на казнь жестокий палач. За спиной Иисуса – Пилат в перчатках на омытых руках, шепчущий ему на ухо «Распни!» первосвященник и глашатай, трубящий о неумолимости приговора. Судьба предопределена. На печальном лице Христа запечатлено тяжкое ожидание скорой казни. Бессердечный оскал палача контрастирует с мужественно переносимой скорбью Иисуса. Человеческие фигуры изображены в натуральную величину, что усиливает реализм происходящего и вовлеченность в него зрителя.

Картина в строгой ампирной раме находилась в правой ячейке стеклянной перегородки, разделяющей трапезную и ротонду. Не случайно она висела прямо посередине между лаконичной трапезной Баженова и грандиозной ротондой Бове. Сначала взгляд входившего в храм блуждал в торжественном пространстве ротонды, но потом сосредотачивался на картине. Возле нее всегда горели свечи, потому что наблюдать необычное для русского глаза явление люди приходили и днем, и вечером. В одном из очерков XIX века, посвященных Скорбященской церкви, можно прочитать: «Редко не видно толпы народа перед картиною, изображающей Спасителя перед судом Пилата. Какая необыкновенная живость! Как много говорит одна слеза, текущая из очей Спасителя! Эта картина – работа знаменитого Альбрехта Дюрера» [80]. Раньше считалось, что полотно кисти Дюрера, и лишь в 1920-х годах, после того как оно попало в Музей изобразительных искусств на Волхонке, было определено авторство Мостарта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: