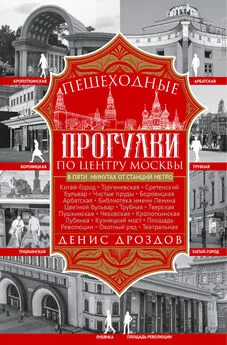

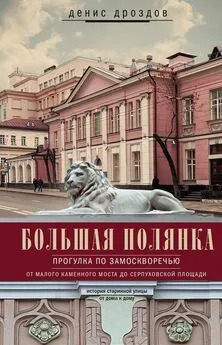

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Название:Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03425-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью краткое содержание

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья. В Замоскворечье осталось совсем немного скрытых от посторонних глаз уголков, в которых сохранилась атмосфера старой Москвы. Вместе с автором вы совершите увлекательнейшее путешествие по Замоскворечью: пройдетесь по заповедным уголкам, посетите тихие улочки, насладитесь красотой старинных храмов.

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для русской церкви это уникальный случай – чтобы картина западного художника висела в храме, да еще и почиталась как икона. Полотен Яна Мостарта в России мало: в ГМИИ имени Пушкина всего две работы художника, только одна из которых (как раз «Се человек») находится в постоянной экспозиции в зале № 8. На этом можно было и закончить историю, если бы не одно но. Оказывается, Ф.М. Достоевский тоже видел эту картину в Скорбященском храме. Когда в самом начале романа «Идиот» князь Мышкин просит Аделаиду Епанчину нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины, когда он еще стоит на эшафоте, она удивляется: «Странный будет сюжет, и какая же тут картина». И тогда, увлекаясь каким-то воспоминанием, князь с жаром описывает предполагаемую картину: «Это ровно за минуту до смерти, тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот… Впрочем, ведь как это рассказать! Мне ужасно бы, ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал! Лучше бы, если бы вы! Я тогда же подумал, что картина будет полезная… Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностию протягивает свои синие губы, и глядит, и – все знает. Крест и голова – вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу, – все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара… Вот какая картина» [81].

Уж очень похожи полотно Мостарта и описанная князем Мышкиным картина: те же пять фигур, те же глаза и головы. Из музея в Базеле в дом Парфена Рогожина Достоевский «повесил» «Мертвого Христа» Гольбейна-младшего («Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хочется вам рассказать. Я когда-нибудь расскажу – очень меня поразила» [82], – говорит Епанчиным князь Мышкин). А для картины из Скорбященской церкви реального места не нашлось – и она ожила в описаниях князя.

Вход в храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость находится, как это и положено по канонам, в западной части. Вошедший оказывается в трапезной Баженова, а затем попадает в ротонду Бове и видит композиционное единство разновременных частей. Все во внутреннем пространстве ротонды создает особенную торжественность: иконостас, похожий на триумфальную арку, двенадцать колонн из белого мрамора, опоясывающих нижний цилиндрический ярус, массивный чугунный пол, множество маленьких и четыре полуциркульных окна. В летние дни, когда на улице жарко, открыты еще два входа, находящиеся между колоннами ротонды. Скорбященская церковь является одной из самых богато украшенных в Замоскворечье. Особенный золотисто-охровый цвет делает ее яркой архитектурной доминантой Замоскворечья. Несмотря на некоторую светскость архитектуры и интерьеров, храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость отражает самобытность русского человека, его независимость и свободу идей.

К иконе Всех Скорбящих Радость, расположенной в левом приделе, всегда большая очередь из желающих поклониться образу. Рядом с иконой высокий массивный подсвечник с тонким литьем и фигурами святых, спасенный при разрушении храма Христа Спасителя. Чтобы поставить свечку Богоматери, приходится забираться на деревянную лестницу. Такой же подсвечник стоит и возле иконы преподобного Варлаама, Хутынского чудотворца. В начале XX века русская поэтесса Е.И. Дмитриева, более известная под псевдонимом Черубина де Габриак, посвятила иконе строки, характеризующие народную любовь к этому образу Богоматери-заступницы:

Я знаю, что надо,

Когда-нибудь надо уйти…

Пускай горит пред образом лампада,

Пока ты в пути.

Божья Матерь всех скорбящих

Оградит тебя в пути…

Сердце бьется чаще, чаще —

Знаю – надо отойти.

ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА ДОЛГОВЫХ

(Большая Ордынка, № 21)

Во второй половине XVIII века жил на Большой Ордынке в приходе церкви иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость первостатейный купец Афанасий Иванович Долгов. Всем он был хорош: и дела свои вел грамотно, и уважением всеобщим пользовался, и семья у него большая была, и человеком он был набожным и справедливым. Рассуждал он так: раз Бог мне помогает, дело мое процветает, то и я не буду скупиться. А дело Долгова действительно шло прекрасно: он имел несколько домовладений, которые использовал для коммерческих целей и сдавал внаем. Часть заработанных денег Долгов жертвовал на возведение и восстановление храмов.

В книге «Рассказы Сергея Михайловича Голицына, записанные М.П. Полуденским» есть одна любопытная запись, касающаяся Долгова: «В царствование императрицы Екатерины II Симонов монастырь был запечатан, а кельи превращены в казармы; одна церковь была оставлена, в которой полковой священник служил по праздникам. Купечество московское жалело о монастыре; градской глава Афанасий Иванович Долгов по совещании с другими купцами решился просить Императрицу перевести казармы; он уверял Императрицу, что в ночь на светлое Христово Воскресение, несмотря на то что церковь была запечатана, в ней видели освещение. Императрица согласилась перевести казармы, монастырь был снова открыт, Афанасий Иванович Долгов обновил его и положил 200 т. капиталу на его содержание» [83].

Помогал Долгов не только московским монастырям и церквам, но и, например, Кирилло-Новозерскому монастырю Вологодской губернии или Свято-Алексеевской пустыни. Москвичи же особенно благодарны Долгову за то, что на его средства в 1783 году произошла перестройка западной части церкви Всех Скорбящих Радость. Даже не за сам факт жертвования денег – тогда все богатые купцы жертвовали, – а за то, что позвал он перестраивать церковь архитектора В.И. Баженова, приходившегося Долгову дальним родственником – зятем его родного брата. Баженов доверие Долгова оправдал: выстроенные им трапезная и колокольня являются архитектурными шедеврами своего времени. Позднее сын Афанасия Ивановича банкир Александр Афанасьевич Долгов, продолжая обычай отца, выступит в качестве одного из меценатов при перестройке восточной части церкви Всех Скорбящих Радость архитектором О.И. Бове.

Семья Долговых была неразрывно связана со Скорбященской церковью, потому что их усадьба располагалась напротив храма, по другую сторону Большой Ордынки. В большинстве путеводителей сказано, что главный дом усадьбы проектировал Баженов. Это и логично, все-таки родственники должны помогать друг другу. Однако эксперты комитета по архитектуре и градостроительству столицы – авторы серии книг «Памятники архитектуры Москвы» заявляют, что причастность Баженова к постройке усадьбы Долговых сомнительна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: