Валентин Янин - Я послал тебе бересту

- Название:Я послал тебе бересту

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский университет

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Я послал тебе бересту краткое содержание

В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века — находке советскими археологами новгородских берестяных грамот.

Я послал тебе бересту - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

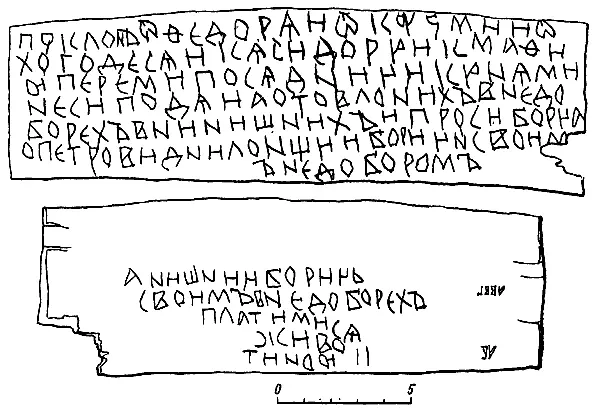

Прорись берестяной грамоты № 463 — распоряжение Совета господ начала XV века.

Самая сенсационная находка берестяных грамот вне раскопа сделана 9 июля 1974 года. Она лежала на экспедиционном столе спустя каких-нибудь десять минут после того, как работница 77 строительного управления Новгорода Раиса Павловна Филатова обнаружила ее, роя яму для новой ограды Новгородского водопровода на берегу Волхова на Торговой стороне. Такая оперативность — отрадный результат широкой пропаганды ценности древних предметов, которые при любых работах могут быть случайно извлечены из земли. Эту пропаганду неустанно ведет и Новгородская экспедиция, и Новгородский музей, развернувший эффектную экспозицию археологических материалов.

Трудно передать взволнованность, которую довелось испытать, держа в руках еще неразвернутый невероятной величины сверток бересты. Вся его лохматая поверхность была испещрена процарапанными строками текста. «Такого не бывает» — вот единственная мысль, которая вытеснила все остальные в первые минуты. Такого, действительно, не бывало. В свертке был не один лист, а целых три. Размер самого большого из них достигал полуметра в длину и двадцати сантиметров в ширину. Верхний лист сильно пострадал, распавшись на несколько фрагментов, и потребовалось несколько часов для того, чтобы, сняв его и собрав снова, развернуть остальные, увидеть их тексты. Нужно ли говорить, что в эти часы преодолевались не только технические трудности приближения к тексту, но и всеобщее нетерпение — чувство, всегда предшествующее чтению новых грамот на бересте, но на этот раз многократно возросшее.

Таким увидели археологи сверток берестяных грамот № 519–521 через 10 минут после его находки.

И вот, наконец, первый цельный, самый большой лист — под стеклом. Приступаем к чтению, предварительно сосчитав строки. Их пятнадцать.

«Се азъ рабъ божий Мосии пишю рукописание при своемъ животе…». Традиционная фраза духовной грамоты, завещания. Некий Моисей, находясь в добром здравии, распоряжается имуществом на случай смерти.

«А приказывае животъ свои детемъ своимъ…» Вторая фраза документа заставляет обратить внимание на видимое противоречие с первой фразой. Там употреблена грамматическая форма первого лица: «Се азъ» — это я, «пишю» — пишу. А здесь неожиданный переход к третьему лицу: «приказывае», т. е. приказывает. Если Моисей сам, собственноручно писал свою духовную, он не мог бы назвать себя в третьем лице. Иное дело, если он диктовал грамоту писцу или изложил ему существо своих распоряжений. Писец мог путаться в лицах. Духовные грамоты всегда излагались от первого лица, но когда записываешь чужие слова, ошибиться немудрено.

Итак, перед нами духовная грамота. Прежде чем продолжить ее чтение, нужно попытаться датировать ее. Ведь когда берестяная грамота найдена не при раскопках, возможности определить ее время по уровню залегания в слое отпадают. Единственный способ разобраться в хронологии текста предоставляет палеография — наука о форме букв, рисунок которых меняется от столетия к столетию. Уже в первой строке документа имеется несколько начерков, характерных для сравнительно узкого времени — второй половины XIV — первой четверти XV века. Место находки тогда было незастроенной окраиной города, слабо освоенным пустырем и, следовательно, сверток грамот, получивших номера 519, 520 и 521, скорее всего потерян случайно.

Продолжим чтение грамоты:

«А приказывае животъ свои детемь своимъ…» — А отказывает имущество свое детям своим.

«Сосенескую землю и Засосенкую землю по деловой грамоте, и Зашолонкую землю, где Матфею и Тарасиинимъ детемь, а ту мне трьть, и во Вшашкеи земле…».

Моисей перечисляет принадлежащие ему земли Сосенскую, Засосенскую, Зашелонскую и Вшашскую и объясняет, на каких правах он ими владеет. Эти участки достались ему по деловым, иначе раздельным грамотам с Матфеем и Тарасьиными детьми. Некогда и Моисей, и Матфей, и Тарасьины дети сообща владели перечисленными угодьями, а потом разделили их, и каждый получил свою треть в полную собственность.

«И Кромиски земли свою треть, и на Вышкове свою треть, а Вышковскии грамоте за Юриемь за попъмъ за Илиинскимъ…».

Кроме того, Моисею принадлежат Кромиская и Вышковская земли, которыми он прежде также владел сообща, но не с Матфеем, и не с Тарасьиными детьми, а с попом Ильинской церкви Юрием. По раздельным грамотам Моисею здесь также досталась треть, остальные две трети получил поп Юрий, у которого хранятся и «деловые» грамоты на эти участки, обоснование прав на них Моисея.

«А Сосенкии грамоте за Тарасииними дедми…». Здесь Моисей вспомнил, что не указал местонахождение документов на те земли, которыми он прежде владел вместе с Матфеем и Тарасьиными детьми, и сообщает, что грамоты хранятся у Тарасьиных детей.

«И Пожарискую землю, а грамоти за Лукой за Степановимъ…».

Еще один участок земли — Пожариский — принадлежал Моисею после раздела с неким Лукой Степановичем, у которого и находятся соответствующие «деловые» грамоты.

«А дети свои приказываю Василию Есифовицю и Максиму Василиевицю и осподе своей, роду племяни своему…».

Заботу о своих детях, еще малолетних (ведь в завещании даже не указаны их имена), Моисей поручает своей семье (осподе) и всем родичам (роду и племяни своему), но прежде всего Василию Есифовичу и Максиму Васильевичу. Оба душеприказчика названы уважительно с «вичем», а это значит, что они были авторитетными боярами. Максима Васильевича в летописях и других письменных источниках отыскать не удалось. А новгородский боярин Василий Есифович в 1405 году был степенным тысяцким, в 1410 году в той же должности участвовал в проведении денежной реформы, которая отменила обращение товаро-денег и узаконила пользование в Новгороде серебряными прибалтийскими монетами, а в 1416 году был избран степенным посадником. Как руководитель Новгородского государства Василий Есифович фигурирует в рассказе о знаменитом восстании Степанки против бояр в 1418 году и в последний раз как посадник упоминается в летописи под 1421 годом. Столь авторитетному человеку и поручает Моисей заботу об имущественных правах своих детей, беспокоясь, чтобы их не обидели после его смерти какие-нибудь любители чужой собственности. Обратите внимание, что Василий Есифович в грамоте Моисея никак не титулуется — ни тысяцким, ни посадником, а это значит, что духовная написана, по крайней мере, до 1405 года, когда Василий Есифович еще не имел никаких титулов. Следовательно, мы получаем право датировать грамоту в более узких пределах рубежом XIV и XV веков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: