Валентин Янин - Я послал тебе бересту

- Название:Я послал тебе бересту

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский университет

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Я послал тебе бересту краткое содержание

В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века — находке советскими археологами новгородских берестяных грамот.

Я послал тебе бересту - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Самым же интересным документом Козмодемьянского раскопа оказалась берестяная грамота № 510, обнаруженная в слоях первой трети XIII века. Вот ее текст:

«Сь сталь бьшь Коузма на Здылоу и на Домажировица. Торговала еста сьломь бьз мьнь. А я за то сьло пороуцнь. И розвьли есть цьлядь, и скотиноу, и кобыль, и рожь. А Домажирь побегль, нь откоупивъ оу Вяцьслава из долгоу. Како жь еста торговала, тако жь… (и)стьрю мою 6 сотъ. Пакы жь ли посли…»

Конец письма оборван, но это не мешает оценить главное содержание грамоты. Чтобы понять написанное, нужно сначала кое-что разъяснить. В грамоте изобилуют мягкие знаки. Ими в это время пользовались для передачи звука «е». Слово «торговала» дано здесь не в женском роде, а в неупотребимом теперь двойственном числе. В древности о трех людях, как и сейчас, сказали бы «они торговали», но о двух говорили: «они торговала». «Стать на кого-нибудь» означает выступить против кого-нибудь. «Бьшь» — редко употребимое слово, означающее твердо, окончательно, бесповоротно. «Пороуцнь» — поручник, поручитель. Теперь можно грамоту перевести:

«Это выступил окончательно Кузьма против Здылы и Домажировича. Торговали вы селом без меня. А я за то село поручитель. И вывели (из села) челядь, и скотину, и кобыл, и рожь. А Домажир убежал, не выкупив (этого села) у Вычеслава из долга. Как вы торговали, так и (здесь одно слово вырвано, но по смыслу его можно восстановить, как „верните“) то, что я потерял: шестьсот. В противном случае пошлите…»

Существо конфликта не вызывает каких-либо сомнений. Домажир купил у Вячеслава село, как мы сейчас сказали бы, в кредит. Был обусловлен срок выплаты денег за село, а до той поры за Домажира поручился Кузьма. Домажир раньше этого срока и, не уплатив денег, убежал из Новгорода, а его сын (Домажирович) продал фактически не принадлежащее ему село Здыле, который вывел из него челядь, скот и зерно (или часть этого имущества) в другие свои владения. Естественно, Вячеслав должен был заявить претензии Домажиру, а за его отсутствием Кузьме, а последний, в свою очередь, обязан был удовлетворить эти претензии. Кузьма поэтому обращается в смесной суд (именно этот суд разбирал подобные дела) с требованием избавить его от платежа, возложив ответственность на действительных нарушителей законопорядка — Домажировича и Здылу.

В грамоте указана цена села «шестьсот», но без обозначения денежных единиц. Гривны серебра весом в 196 граммов здесь подразумевать невозможно: это слишком большая сумма, чтобы быть ценой села. Вряд ли может идти речь и о таких мелких единицах, как ногаты или куны. Суммы, равные сотням таких единиц, предпочитали выражать в более крупных единицах — гривнах кун, как и мы сейчас не говорим «шестьсот копеек» или «шестьдесят гривенников», а скажем: «шесть рублей». Наиболее вероятно, что именно гривны кун опущены в грамоте после слова «6 сотъ». Если это так, то не названное по имени село, проданное Вячеславом в кредит Домажиру, было очень большим. Если выразить эту сумму в гривнах серебра, то она приравняется 40 таким гривнам (в первой половине XIII века в гривне серебра считали 15 гривен кун). Для сравнения приведем некоторые примеры. Новгородец Антоний Римлянин в начале XII века купил село и земли, на месте которых был построен Антониев монастырь, за 170 гривен, что в его время равнялось 25 гривнам серебра (в первой половине XII века в гривне серебра считали 4 гривны кун). В 1288 году волынский князь Владимир Василькович купил село за 50 гривен кун, 5 локтей скарлата (так называлась дорогая ткань) и брони дощатые (панцырь). Во второй половине XIII века новгородец Климент за данные ему взаймы Юрьевым монастырем 20 гривен серебра расплатился двумя селами «с обильем, и с лошадьми, и с бортью, и с малыми селищами, и пень и колода».

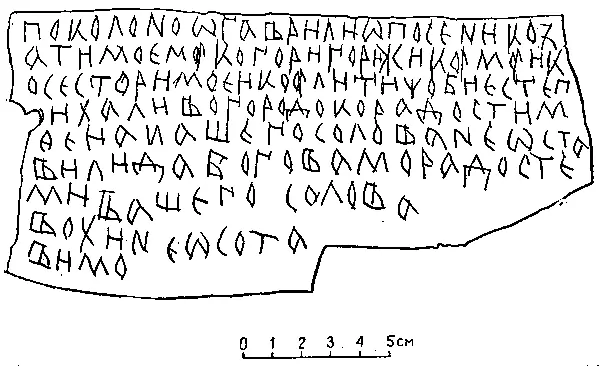

Прорись берестяной грамоты № 497 — приглашение погостить в Новгороде.

Высокая цена села позволяет догадываться, что изложенный в грамоте конфликт касается весьма значительных членов новгородского общества, и дает нам право хотя бы предположительно отождествить их с лицами, известными летописцу. Одного из них мы, по-видимому, достаточно хорошо знаем. Рассказывая о принадлежности исследованных в 1951–1962 годах усадеб Неревского конца в первой половине XIII века, мы упоминали Прокшу Малышева и его сына Вячеслава Прокшинича, который достраивал и расписывал ту самую церковь Сорока мучеников, в которой в XIV веке хоронили своих покойников Мишиничи. Под 1224 годом новгородская летопись упоминает Здылу Савинича и Домажира Торлинича. Первый из них назван в списке новгородцев, которых потребовал выдать поссорившийся с Новгородом князь Всеволод Юрьевич. Новгородцы гордо ответили князю: «Княже, кланяем ти ся, а братьи своеи не выдаваем», и этот ответ поручили передать Вячеславу Прокшиничу. Домажир Торлинич в том же году погиб в битве с литовцами. Эта битва произошла между Литвой и жителями Руссы, а не Новгорода, но летописец называет Домажира новгородцем. Мы видим, что действительно в последний период своей деятельности Домажир не жил в Новгороде, что соответствует словам нашей берестяной грамоты «а Домажир побегль». В той же битве 1224 года погиб и сын Домажира. Но этот сын не был единственным. Летопись сообщает, что в 1258 году новгородцы выбрали степенным тысяцким Жидяту Домажировича.

Закончить рассказ о находках последних лет лучше всего текстом берестяной грамоты № 497, найденной при расколках на улице Кирова в слое второй половины XIV века: «Поколоно от Гаврили от Посени ко зати моему ко Горигори, жи куму и ко сестори моеи ко Улити. Чоби есте поихали во городо ко радости моеи, а нашего солова не отставили. Да (и) бого вамо радосте. Ми вашего солова вохи не отставимо» — «Поклон от Гаврилы Посени к зятю моему Григорию, к куму и к сестре моей Улите. Поехали бы вы в город к радости моей, а своего обещания не отложили. Дай бог вам радости. Мы же все свое обещание помним».

Хочется приглашение Гаврилы переадресовать всем интересующимся прошлым Новгорода, в том числе и всем читателям этой книжки. И когда вы побываете в Софийском соборе, увидите фрески Феофана, обойдете вокруг неповторимого Петра и Павла в Кожевниках, посетите прекрасный Новгородский музей, — не забудьте побывать и на раскопках, чтобы узнать последние новости из прошлого, полученные с очередной берестяной почтой.

Возможности будущих открытий исписанной бересты по существу безграничны. И мы уже сейчас знаем, что объем источников будущих историков средневековья спустя каких-нибудь сто лет увеличится в несколько раз. Главным документом, с которым придется иметь дело грядущим исследователям экономики и государственного устройства, культуры и права древней Руси, станет лист бересты, покрытый прожилками и трещинами, покоробленный, подчас безжалостно разорванный, но неизменно порождающий чувство живого соприкосновения с прошлым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: