Александр Марголис - Петербург. История и современность. Избранные очерки

- Название:Петербург. История и современность. Избранные очерки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05328-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марголис - Петербург. История и современность. Избранные очерки краткое содержание

Книга составлена из очерков авторитетного петербурговеда А. Д. Марголиса. Он выбрал их для публикации под одной обложкой из множества своих работ культурологического и краеведческого характера, выполненных в разное время, но посвященных одному – любимому городу. Разнообразны затронутые в них темы: от «философических» рассуждений о Петербурге как объекте всемирного культурного наследия до горьких размышлений о местах захоронений жертв красного террора; от рассказа о дворцах и особняках Романовых до описаний петербургских тюрем; от рассказа о петербурговедах до истории самиздатовского журнала эпохи перестройки.

Петербург. История и современность. Избранные очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По мнению этнодемографа и генеалога И. В. Сахарова, «коренному населению города в целом, потомственным петербуржцам, к каким бы этническим группам или религиозным общинам они ни принадлежали, оказались присущи особый петербургский дух, своеобразный петербургский менталитет, специфическое мироощущение…». После революции, полагает исследователь, «сложившийся здесь (т. е. в Петербурге. – А. М .) мир „Европы в миниатюре“ был безжалостно уничтожен, общеевропейский дух сломлен, и о них стали напоминать лишь внешняя архитектурная оболочка да немногие пережившие революцию, массовые репрессии и блокаду коренные петербуржцы – уцелевшие носители добрых старых культурных традиций». [25]Невольно задаешься вопросом, сколько же среди нас этих немногих «атлантов, держащих небо на каменных руках», коренных петербуржцев, родившихся до 1917 года, переживших «революцию, массовые репрессии и блокаду»? В интереснейшей статье И. В. Сахарова нет ответа на этот закономерный вопрос. Частично свет на него проливает работа Н. И. Гайдуковой, в которой сообщается, что к началу 1990-х годов структура населения города на Неве была такова: родились в Ленинграде 52 % жителей, приехали до войны – 4 %, послевоенные мигранты – 44 %. «Коренных жителей в полном смысле слова (мать и отец родились в этом городе) осталось не более 10 %. Такая интенсивная динамика населения не оказала положительного влияния на городскую культуру». [26]Последнее замечание вроде бы свидетельствует о том, что незначительная доля «коренных жителей» в составе населения Петербурга – примета новейшего времени. Так ли это?

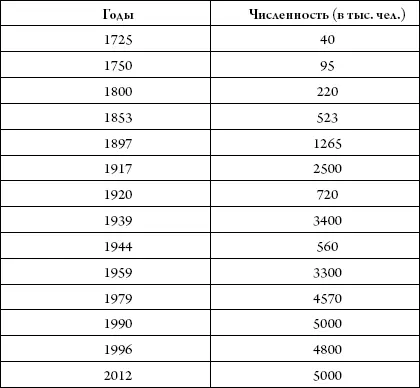

Автор обстоятельного описания столицы начала 70-х годов XIX века В. О. Михневич отмечал «недостаточность в Петербурге собственно петербуржцев, то есть коренных, прирожденных его жителей, составляющих… весьма ничтожный процент в общей массе столичного пришлого населения». [27]В 1897 году неместные уроженцы составляли, по разным оценкам, от 62 до 69 % населения Петербурга, [28]то есть доля мигрантов была значительно выше, чем сто лет спустя. Более того, есть достаточные основания утверждать, что население города на протяжении всей его истории в решающей мере росло за счет мигрантов (табл. 1).

Таблица 1

Динамика численности населения Петербурга

Три самых сильных спада численности населения Петербурга произошли в XX веке: в годы Гражданской войны – от 2500 тыс. человек в 1917 году до 720 тыс. в конце 1920 года; в период блокады – с 3400 тыс. (в 1939 г.) до 560 тыс. в начале 1944 года; [29]в период кризиса после распада Советского Союза с 5000 тыс. в 1990 году до 4800 тыс. в 1996 году. Всякий раз восстановление и рост численности населения происходили вследствие приезда в город сотен тысяч новых жителей.

Напомним, что изначально население Петербурга формировалось за счет принудительных переселений. По указу 1704 года сюда ежегодно присылались до 24 тысяч работных людей; большинство, отработав на строительстве новой столицы от двух до трех месяцев, возвращались затем в свои деревни. Рядом указов 1710-х годов «на вечное житье» в Петербург переселены тысячи мастеровых, купцов и дворян из Москвы, Киева, Казани, Архангельска и других городов. Согласимся с В. В. Покшишевским, который писал, что Петербург «смог расти, питаясь соками всей России», [30]добавив к этому: с первых лет существования города правительство усердно приглашало в Северную столицу иностранных специалистов. Так что «соки», а точнее «сливки», были не только российские.

Впрочем, хотя в XIX столетии сложилось представление о Петербурге как о «немецком» городе, основу его населения всегда составляли русские. В период с 1869 по 1910 год (время проведения регулярных городских переписей) доля русских стабильно составляла 82–83 %. На рубеже XIX–XX веков самыми многочисленными этническими группами в Петербурге были, кроме русских, белорусы, поляки, немцы, финны, евреи, эстонцы, латыши, украинцы. [31]Всего же переписью 1897 года учтено в составе жителей российской столицы 60 этнических групп.

Весьма существенно, что Петербург традиционно пополнялся именно мигрантами, а не слобожанами. В этом проявилось одно из отличий Петербурга от Москвы, которая до настоящего времени прирастает за счет включения в городскую территорию сел и деревень густонаселенной московской округи.

После отмены крепостного права в населении Петербурга непрерывно возрастала доля крестьян (по сословному происхождению) и одновременно расширялась территория их выхода. По подсчетам Н. В. Юхневой, в 1869 году крестьяне составляли 31 % всего населения столицы, в 1881-м – 43 %, в 1890-м – 57 %, в 1897-м – 59 %, в 1910-м – 69 %. Большую часть из них составляли отходники, жившие в Петербурге временно, всего по нескольку месяцев. [32]Уроженцев Петербурга среди живших в городе крестьян в 1910 году оказалось лишь 25 %. [33]

Исследования миграции населения в Петербург во второй половине XIX – начале XX века показывают, что ареал притяжения столицы был самым большим в Российской империи, намного превосходя ареал притяжения Москвы. Больше половины пришлого петербургского населения составляли в начале минувшего столетия выходцы из северных губерний Европейской России (Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Ярославская, Костромская). Важно подчеркнуть, что в течение всего пореформенного периода сила притяжения Петербурга неуклонно возрастала. [34]Среди различных факторов, обусловливавших эту тенденцию, наряду со столичным статусом и ролью крупнейшего промышленного центра страны, назовем следующие.

Во-первых, в «военной столице» был расквартирован многочисленный гарнизон (включая императорскую гвардию и питомцев военно-учебных заведений). Военное население города на Неве с петровских времен и поныне является значительной социально-профессиональной группой, состоящей почти исключительно из приезжих.

Во-вторых, именно в Петербурге получили последовательное развитие практически все направления высшего образования. Естественно, что в городе сложилась значительная группа специалистов, обеспечивающих учебный процесс, и еще бо́льшая группа студентов как временного населения.

Вышесказанное служит объяснением тому, что весьма значительная часть «великих петербуржцев», с именами которых ассоциируются высшие научные и культурные достижения города, не были уроженцами города на Неве. А это М. В. Ломоносов, Л. Эйлер, Ф. Растрелли, Дж. Кваренги, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ж.-Ф. Тома де Томон, О. Р. де Монферран, В. П. Стасов, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, А. Г. Рубинштейн, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, М. Петипа, И. Е. Репин, К. С. Петров-Водкин, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, А. С. Попов, В. М. Бехтерев, Н. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, В. Э. Мейерхольд, С. П. Дягилев, Ю. Н. Тынянов, Н. П. Анциферов, С. Я. Маршак, Г. М. Козинцев, А. И. Райкин, Н. П. Акимов, Г. А. Товстоногов и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)