Сергей Петров - На берегах реки Ждановки

- Название:На берегах реки Ждановки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Петров - На берегах реки Ждановки краткое содержание

Несмотря на то что речка Ждановка и прилегающие к ней районы находятся в центре Петербурга, материалов по их истории немного. Эта книга – серия очерков, посвященных различным событиям, происходившим в этой местности, ее улицам и переулкам и жившим там людям. Вплоть до 1960-х годов в окрестностях Ждановки застыла так привлекавшая многих знаменитых петербуржцев провинциальность. И пусть сейчас облик этих мест уже во многом изменился, но остались воспоминания – самого автора и других очевидцев. Воспоминания, а также архивные изыскания – в основе этой увлекательной книги.

На берегах реки Ждановки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нетрудно предположить, почему М.Г. Савина приискала землю для престарелых актеров на западной окраине Петровского острова. Скорее всего, играла роль невысокая стоимость земли в сочетании с дачным характером местности. Правда, невдалеке на Петровской косе располагались керосиновые склады купца Ропса, а совсем рядом пивоваренная «Бавария», однако они лишь чуть-чуть разбавляли провинциальную тишину местности.

Летом здесь цвели сады, ну а осенью – темнота, сырость. Как пишет в своей книге В.Н. Львова-Климова, вечернего освещения на острове не было, «лишь один фонарь освещал стены расположенного здесь завода „Бавария“». На Петровском проспекте – деревянные мостки, не защищавшие от грязи.

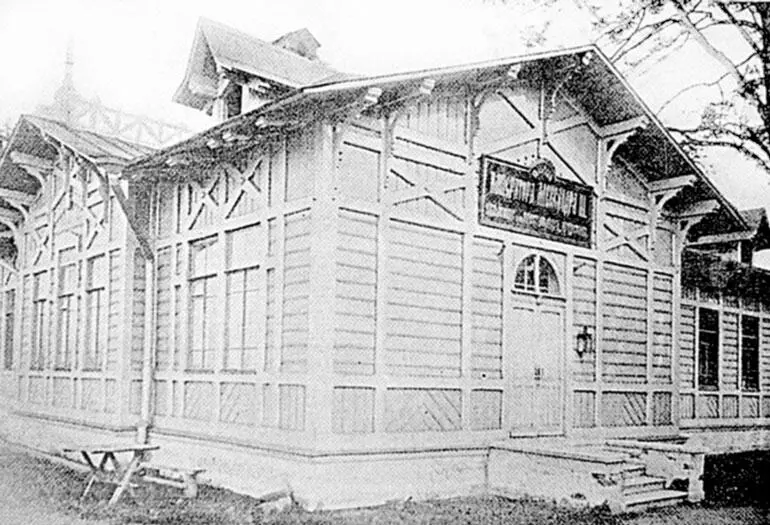

Старое здание убежища. Фото 1902 года

В 1898 году на берегу Малой Невки на скорую руку возвели одноэтажное здание приюта (достроенное до двух этажей оно существует и поныне), разобрали старую дачу, разбили сад, проложили дорожки. Тогда же устроили временный ледник для хранения продуктов и задумали строить и новое каменное здание.

Об интересе общественности к этому благотворительному учреждению говорит тот факт, что на закладку (всего лишь закладку!) нового здания по проекту архитектора Михаила Федоровича Гейслера 30 октября 1900 года собрались все видные деятели театрального общества, а также представители светских властей. На торжестве присутствовали августейший президент Театрального общества князь Сергей Михайлович, директор Императорских театров князь С.М. Волконский, петербургский губернатор граф С.А. Толь и многие другие. Среди представителей артистического мира пресса «заметила» г-жу Стрепетову и М.Г. Савину.

Савинский корпус. Фото 1902 года

В то время театр в жизни общества играл несравнимо более значимую роль, нежели сейчас, что и подтвердил ранг гостей. Сочувствовало общество и благотворительным начинаниям, поэтому нас не должен удивлять скорый ответ императора на прошение о предоставлении земли или столь же скорое строительство зданий Убежища. Очевидно, средства собирались быстро и в благотворителях недостатка не наблюдалось.

Каменное здание по проекту архитектора М.Ф. Гейслера возвели в 1902 году, однако предварительно пришлось решать проблему подъема местности на 1,5–2 метра. Дело в том, что Петровский остров еще полтора века назад – это низины, заливаемые водой при малейшем повышении ее уровня. Особенно чувствительны были береговые участки с уклонами к Малой Невке, а именно на таком берегу и строилось здание Убежища. На подсыпку местности ушло почти тысяча возов строительного мусора, который доставлялся с городских строек. В результате береговая полоса в районе Дома ветеранов сцены ныне мало напоминает ландшафт местности начала ХХ века. О характере участка мы можем судить скорее по противоположному берегу Малой Невки и до сего дня низкому и неукрепленному.

Построенное на укрепленном берегу двухэтажное здание Убежища было рассчитано на 40 человек. По фотографии 1902 года видно, что здание (Савинский корпус) чем-то напоминало театральные декорации: шпили, башенки, зубчики, флагодержатели добавляли зданию готические черты; золоченые кресты указывали на православный характер домовой церкви, располагавшейся внутри здания.

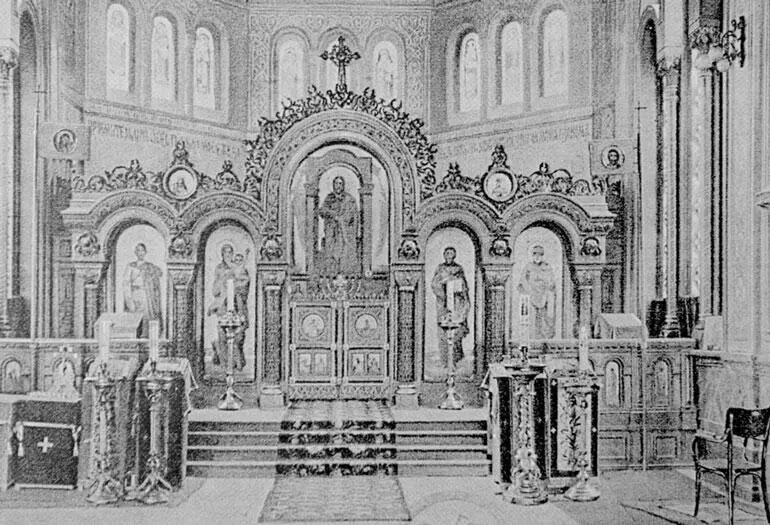

Кстати, отделка церкви во имя святителя Николая Чудотворца завершили лишь в 1906 году – на четвертый год после постройки здания. Сохранившиеся отчеты свидетельствуют, что на это пошел 12 331 руб.: живописно-малярные и иконописные работы – 6415 руб.; позолотные работы – 300 руб.; живопись на стекле – 2340 руб.; столярно-резные работы – 3276 руб.

То, что резные работы тянули на такую значительную по тем временам сумму, неудивительно. Иконостас и киоты были изготовлены из ценных пород дерева с изысканной резьбой и позолотой. Дубовый иконостас выполнил И.П. Платонов, четыре иконы в нем являлись копиями икон Васнецова для Владимирского собора в Киеве. По свидетельствам очевидцев, внутренняя отделка храма соответствовала византийскому стилю.

Следует добавить, что работы проводились на пожертвования Е.И. Молчановой, Л. Е. Рудаковской-Молчановой, М.Г. Савиной и А.Е. Молчанова.

Церковь утрачена (переоборудована в служебные помещения) в 1930-х годах, и судить о ней мы можем по описанию 1913 года, составленному заведующей Убежища Жанной Агаревой: «Церковь не особенно большая, но очень уютная, и художественно отделана. С правой стороны барьером отделена часть церкви. Здесь стоит кресло часто посещающей церковь попечительницы Убежища М.Г. Савиной, стулья для стариков призреваемых и здесь же молятся воспитанники пансиона. За барьером, рядом с воспитанниками пансиона, стоят дети приюта. В остальной церкви публика – прихожане… Службы у нас бывают по воскресеньям и во все праздничные дни, в 10 ч утра…»

Алтарная часть церкви Св. Николая. Фото 1900-х годов

11 февраля 1906 года при большом стечении верующих храм освятил священник церкви императорского театрального училища В.Ф. Пигулевский, а хор Александро-Невской лавры во время богослужения исполнил литургию П.И. Чайковского.

Активная строительная и организаторская деятельность продолжалась в Убежище все первые годы ХХ века. Был подведен водопровод, в 1903 году надстроен деревянный корпус – в нем открыли приют для детей сценических деятелей, возведено небольшое здание пансиона для школьников, построена электростанция. Подрос разбитый в 1897–1898 годах сад, и местность приобрела вид настоящего парка.

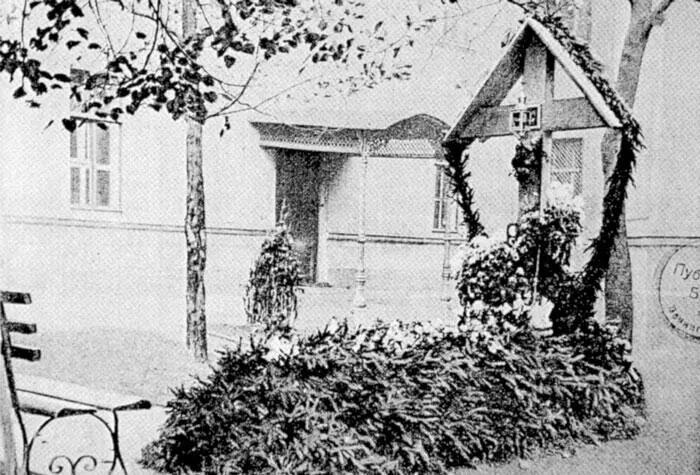

Могила М.Г. Савиной. Фото 1915 года

Со смертью М. Г. Савиной в 1915 году закончилась первая и самая романтическая страница Убежища. За 20 лет ее попечительства заведение прошло путь от небольшого, плохо обустроенного приюта на Кирочной, до всеми признанного благотворительного учреждения с собственным зданием, электростанцией и даже своей церковью. По сегодняшним меркам – это чудо, но в то время благотворительные традиции в русском обществе были еще сильны, и там, где нынешние бизнесмены возвели бы элитное жилье, меценаты и купцы XIX века устроили богадельню.

М.Г. Савину отпели в домовой церкви. Сначала сделали временную могилку в парке, а в 1916 году перезахоронили в усыпальнице близ алтаря. В 1921 году в той же усыпальнице был погребен А.Е. Молчанов. В усыпальнице, выполненной в древнерусском стиле, имелось несколько икон, под которыми горели лампады. Надгробные плиты были сделаны из черного мрамора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: