Семен Экштут - Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ.

- Название:Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4541-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Экштут - Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ. краткое содержание

В книге известного историка и писателя С.А. Экштута речь идет о России эпохи Великих реформ. Это было время, когда произошел слом векового уклада всей русской жизни. Образованное общество бурлило, непримиримые мнения сталкивались друг с другом. Но в споре не рождалась истина, противостояние же вело к взаимной отчужденности: дети демонстративно порывали с родителями, а бывшие друзья становились врагами. «Энергия заблуждения» молодежи была направлена не на созидание, а на разрушение. В корне изменились взаимоотношения власти и общества, отношения между сословиями, нравственные устои и семейные ценности. Последнему автор уделяет особое внимание.

Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Была ещё одна наследственная черта, которая заметно выделяла этого офицера на фоне легкомысленных сверстников и циничных современников. Алексей Михайлович Милютин привил сыну уважение к ценностям частной жизни: «…Будучи счастливым в семействе, могу ли я страшиться чего-нибудь. Жена и дети — мой мир; совесть — моя вселенная» [17] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816–1843. С. 178.

. В письмах сыновьям он не раз высказывал заветную мысль, что «счастье в семье дает силу перенести все неудачи и невзгоды житейские» [18] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843–1856 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М.: Российский Архив, 2000. С. 125.

. Для Дмитрия Алексеевича Милютина эта сокровенная мысль отца стала жизненным кредо. Мемуаристы нередко упрекали его в сухости и педантизме, не давая себе труда задуматься над тем, что для этого вечного труженика, равнодушного к материальным благам и светским развлечениям, безучастного к внешним почестям и придворным интригам, семья была самым дорогим, бережно хранимым и заповедным кладом. «Чуждый всякого честолюбия и тщеславия, я был вполне доволен своим положением, не помышляя ни о какой перемене, и находил единственное счастье в своей семье, постепенно возраставшей» [19] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843–1856 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М.: Российский Архив, 2000. С. 146.

.

Безгрешные доходы

Вся история императорской России есть история неуклонного расширения и округления границ. Пределы Российской империи ширились, но жизнь ее обитателей не становилась от этого лучше и зажиточней. Картиной мещанского счастья («да щей горшок, да сам большой») можно было умиляться или стремление к его достижению можно было высмеивать, но в реальной жизни дореформенной России и тот и другой подходы разбивались о принципиальную невозможность практического обретения подобного счастья. Это относилось ко всем сословиям. Вспомним «Капитанскую дочку» Пушкина и слова, обращенные императрицей Екатериной II к Маше Мироновой. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние». Государыня не сдержала свое слово. Пушкин иронически заметил, что потомство Петруши Гринева и Маши Мироновой «благоденствует в Симбирской губернии»: одно родовое село принадлежит десятерым помещикам. Мелкопоместный дворянин, не имевший связей и служивший в армии, служил империи из чести, но не ради денег. За свою службу и храбрость на полях сражений он мог быть пожалован чинами и орденами, в исключительном случае — даже прославиться и получить всероссийскую известность.

Герой Отечественной войны 1812 года Александр Никитич Сеславин был сыном отставного поручика, ржевского городничего. Отец не оставил ему в наследство ни денег, ни придворных связей. Александру Никитичу приходилось рассчитывать только на себя. Он был девять раз тяжело ранен и все свои знаки отличия, среди которых были и военный орден Св. Георгия 4-й степени — самая завидная и наиболее ценимая боевая офицерская награда, и Золотая сабля с надписью «За храбрость» — заслужил на поле боя, взял, как тогда говорили, грудью. Во время Отечественной войны командовал армейским партизанским отрядом и 10 октября 1812 года первым получил достоверные сведения о том, что французская армия оставила Москву и движется на Калугу. Капитан Сеславин своевременно доложил об этом командованию, и русская армия остановила неприятеля у Малоярославца. Разведывательные сведения, доставленные простым капитаном, решили «судьбу Отечества, Европы и самого Наполеона». Несколько модных художников запечатлели образ героя для истории, поэт Жуковский воспел его ратные подвиги. Отныне у Сеславина, в сентябре 1813 года произведенного в чин генерал-майора, была слава, но по-прежнему не было денег. Даже генеральское жалованье было недостаточным для того, чтобы обрести материальное благополучие. Императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, однажды с грустью заметила Сеславину, что у государя нет достаточно денег, чтобы достойно вознаградить его. В 1820 году генерал Сеславин, принявший участие в 74 больших и малых сражениях, вышел в отставку и более 30 лет очень скромно жил в своем небольшом родовом имении — селе Есемово Ржевского уезда Тверской губернии, — там же, где и родился.

Жалованье не только офицеров, но и генералов было невысоким. Будущий знаменитый герой войны 1812 года и «проконсул Кавказа» Алексей Петрович Ермолов весной 1811 года, накануне решительной схватки с Наполеоном, получил предложение о переводе в Петербург на должность командира лейб-гвардии Артиллерийской бригады. В это время 34-летний Ермолов, отличившийся в нескольких кампаниях, уже имел чин генерал-майора артиллерии и прекрасную боевую репутацию. Двумя годами ранее молодой генерал был вынужден отказаться от брака с любимой девушкой. «…Страстно любил W., девушку прелестную, которая имела ко мне равную привязанность. В первый раз в жизни приходила мне мысль о женитьбе, но недостаток состояния с обеих сторон был главным препятствием, и я не в тех уже был летах, когда столько удобно верят, что пищу можно заменять нежностями. Впрочем, господствующею страстью была служба, и я не мог не знать, что только ею одной могу я достигнуть средств несколько приятного существования. Итак, надобно было превозмочь любовь! Не без труда, но я успел» [20] Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 115.

. То есть и при генеральском жалованье брак с бесприданницей был непозволительной роскошью! Скудость средств вынуждала Ермолова отказаться и от службы в гвардии — Алексей Петрович не принял лестного назначения: «Я отвечал, что, служа в армии и более будучи употребляем, я надеюсь обратить на себя внимание государя, что по состоянию не могу содержать себя в Петербурге, а без заслуг ничего выпрашивать не смею. Высочайший приказ о переводе меня в гвардию был ответом на письмо моё!» [21] Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 117.

В своих мемуарах генерал вскользь упомянул о том, что, прибыв в столицу, « вступил в командование бригадою, не входя в хозяйственную часть оной (курсив мой. — С.Э.), желая показать, что я не ищу выгод» [22] Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 115.

. Этой якобы случайно вырвавшейся фразой Ермолов прозрачно намекнул читателям, что он отказался прибегать к различным ухищрениям и извлекать незаконные доходы. Демонстративное бескорыстие отважного генерала, к тому времени награждённого семью боевыми орденами и Золотой шпагой «За храбрость», было замечено императором: Александр I распорядился выплачивать Ермолову из своих собственных средств по 5000 рублей серебром ежегодно. (По курсу 1812 года 1 серебряный рубль, или целковый, равнялся 4 рублям 12 копейкам ассигнациями.) Так царь компенсировал генералу его отказ от извлечения безгрешных доходов из занимаемой командной должности.

Интервал:

Закладка:

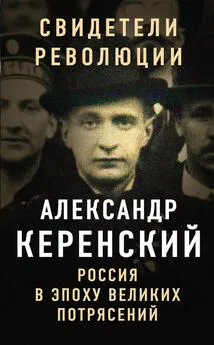

![Александр Керенский - Россия в эпоху великих потрясений [litres]](/books/1057836/aleksandr-kerenskij-rossiya-v-epohu-velikih-potryase.webp)