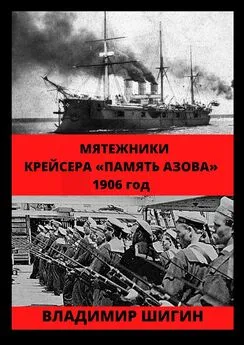

Владимир Шигин - Дело «Памяти Азова»

- Название:Дело «Памяти Азова»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-6200-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шигин - Дело «Памяти Азова» краткое содержание

Книга известного писателя и журналиста капитана 1–го ранга В. Шигина рассказывает о двух трагических эпизодах в летописи Балтийского флота — загадочном мятеже в 1906 г. на любимом крейсере императора Николая II «Память Азова» и сдаче англичанам в 1918 г. двух новейших эскадренных миноносцев «Спартак» и «Автроил». Если бы не скорое и жестокое подавление — мятеж на крейсере должен был стать началом серии восстаний на оставшихся после Порт-Артура и Цусимы кораблях Балтийского флота. Случай сдачи двух русских кораблей, практически без боя, в истории Советского военно–морского флота больше не повторился.

Дело «Памяти Азова» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предоставим слово историку С. Найде: «Около полудня от неосторожной стрельбы на Михайловском острове взорвался пороховой погреб, в котором было свыше трех тысяч пудов пороха. Этот взрыв повлек за собой взрыв приготовленных к стрельбе снарядов. Было ранено и убито до 60 артиллеристов, в результате чего несколько тяжелых орудий лишились прислуги. Осколком снаряда, разорвавшегося во время взрыва, был ранен подпоручик Емельянов. Рана Емельянова была не слишком серьезной, но более участия в руководстве мятежом он уже не принимал. Кроме того, у восставших было на исходе продовольствие. Беспрерывные бои 18 и 19 июля изнурили людей. Кое–где на исходе был боезапас, а доставить его из других мест было чрезвычайно трудно, а часто и просто невозможно. Было много убитых и еще больше раненых, последним не оказывалось никакой помощи, так каку восставших не было ни врачей, ни медикаментов. От отправки раненых на шлюпках в город пришлось отказаться, так как пехота расстреливала шлюпки. Гражданских врачей, изъявивших желание помочь раненым, гельсингфорские власти не пустили в район восстания. Однако восставшие верили в своих руководителей и в то, что флот придет им на помощь, и продолжали борьбу. Увидев приближающиеся корабли, они радостно приветствовали их, решив, что флот восстал и спешит к ним на помощь».

А к крепости тем временем уже подходили линейные корабли «Слава», «Цесаревич» и крейсер «Богатырь». Впоследствии немало писалось, что их команды тоже якобы были готовы к мятежу. Да, восставшие ждали эскадру и, прежде всего, как было предусмотрено планом, они ждали прихода восставшего крейсера «Память Азова». Но «Память Азова» на горизонте так и не появился. К этому времени на нем все было уже кончено. Это значило, что на флоте мятеж полностью провалился. Подошедшие же к Свеаборгу корабли были укомплектованы ветеранами русско–японской войны. Это были опытные и преданные власти команды. Помимо этого, перед выходом в море все матросы, в которых у командования имелись хоть какие–то сомнения, были списаны на берег. На всякий случай увеличили количество офицеров, были привлечены и гардемарины — выпускники Морского корпуса.

Дойдя до маяка Грохару, отряд кораблей остановился и произвел несколько предупредительных холостых выстрелов, которые мятежники почему–то приняли их за салют революционных кораблей. Однако вскоре наступило отрезвление. С подходом эскадры даже самым твердолобым стало ясно, что мятеж подошел к своему логическому концу. Теперь оставалось только спасаться и разбегаться.

Пытаясь спастись, подпоручик Коханский с группой солдат, артиллеристов и матросов хотел проскочить мимо кораблей на крепостном пароходе «Выстрел» и уйти в Швецию. Но это не удалось — пароход был остановлен, а мятежники захвачены в плен. При аресте они даже не пытались сопротивляться и сразу дружно выдали Коханского, указав на него, как на своего вожака.

Около 6 часов вечера корабли открыли огонь по крепости, стреляя с дальних дистанций. Крепостная артиллерия мятежников несколько минут пыталась отвечать, но потом замолчала. Обстрел островов, занятых восставшими, продолжался с моря и с суши до 9 вечера. За это время было выпущено около четырехсот 12– и 6–дюймовых снарядов, которые произвели серьезные разрушения. Одновременно с обстрелом под прикрытием артиллерии на Лагерный остров высадился лейб–гвардии Финляндский полк, а в других местах — пулеметные роты и полевая артиллерия, прибывшие вечером 19 июля из Петербурга.

В среде мятежников уже царил полный разброд. Эсеры поставили было вопрос о взрыве огромных пироксилиновых складов на острове Договорном, но их предложение было отвергнуто. Идея взорвать склады казалась заманчивой, так как взрывом могли быть уничтожены постройки и укрепления Комендантского острова, где находился штаб правительственных войск. Но этот взрыв уничтожил бы строения и укрепления находившегося в руках восставших Александровского острова, разрушил бы строения Скатуддена и прибрежной части Гельсингфорса и повлек бы неминуемые жертвы среди самих мятежников.

На рассвете 20 июля корабли и сухопутная артиллерия возобновили бомбардировку занятых восставшими островов. Одновременно началось наступление пехоты. Часть мятежников какое–то время еще вяло отстреливалась. Раненый Емельянов собрал рано утром 20 июля военный совет и потребовал сложить оружие.

Немедленно после решения военного совета на Михайловском острове был поднят белый флаг. Вслед за Михайловским островом белые флаги взвились на других островах, занятых мятежными солдатами, матросами и финскими боевиками.

Одновременно часть восставших попыталась бежать в море на лодках. Некоторые из них хотели переправиться на берег, а некоторые решили шхерами ночью уйти в Швецию. Началась охота за уходившими лодками, в результате много лодок было потоплено. И только немногие достигли берега и укрылись в Финляндии, либо пробрались в Швецию. В крепости тем временем шел арест сдавшихся. Раненых отправляли в госпитали, здоровых — в тюрьму.

Всего в Свеаборге восстали солдаты 9 артиллерийских рот крепостной артиллерии, лабораторная и рабочая команды. На стороне правительства осталось примерно столько же частей, в их числе — две артиллерийские роты, все пехотные роты и… рота крепостных минеров. Это поразительно: ведь именно с винной претензии минеров и началась вся свеаборгская буча. Но в отличие от крепостных артиллеристов, минеры вовремя поняли, что играют с огнем, и отработали назад. Более того, «замаливая» свои грехи, они стали самыми активными борцами с мятежниками. Из приказа по Свеаборгскому гарнизону № 198 от 17 июля 1906 года: «Крепостная минная рота судовыми своими средствами и в качестве гребцов способствовала быстрому занятию острова Михайловского, где находилось главное гнездо мятежников; минная рота и до сего времени принимает участие в обследовании ближайших к крепости островов». Что ж, в жизни бывает и так.

Всю вину за поражение восстания в Свеаборге эсеры возложили на «предателей» эсдеков, а социал–демократы, разумеется, во всем обвинили эсеров и своих оппонентов по внутрипартийным делам — меньшевиков. Из официальной истории революции 1905 года: «Оппортунистическое руководство Финской социал–демократической партии нанесло удар в спину восставшим. Оно отказалось начать всеобщую забастовку. Под нажимом масс им пришлось все же объявить начало всеобщей стачки, но сделали они это на третий день восстания, когда было слишком поздно. Но Красная гвардия, объединяющая лучшую часть финского пролетариата, с оружием в руках выступила на стороне восставших. Им удалось взорвать мост на железной дороге Гельсингфорс — Петербург, отстрочив присылку правительственных войск. Финские белогвардейцы также активно выступили, но на стороне властей. Им удалось подавить забастовку вожатых трамваев. Но противостояния с Красной гвардией эти банды не выдерживали и отыгрывались на безоружных рабочих».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: