Амри Шихсаидов - Дагестанские святыни. Книга третья

- Название:Дагестанские святыни. Книга третья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эпоха»637878c4-7706-11e4-93e4-002590591dd6

- Год:2013

- Город:Махачкала

- ISBN:978-5-98390-115-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Амри Шихсаидов - Дагестанские святыни. Книга третья краткое содержание

Книга посвящена выдающимся явлениям в жизни дагестанского общества, известным городам и культурным, экономическим и административным центрам, объектам культурно-исторического наследия – памятникам письменной культуры, археологии, архитектуры, видным общественным и политическим деятелям.

Представляет интерес не только для ученых – для всех, кто интересуется историей родного края.

Дагестанские святыни. Книга третья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ибрагимова З.Б. Мухаммад-хаджи и Шарапуддин Кикунинские – суфии, мухаджиры // Дагестанские святыни. Книга II. – Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 2008. – С. 159–170.

Исламмагомедов А.И. Аварцы. Махачкала, 2002.

Материалы из личных архивов жителей с. Гергебиль Гергебильского р-на РД: Амирханова А.М., Ансарова Г.А., Урдашева Б.М.

Нагиева М.К. Посемейные списки населения Дагестанской области 1886 года и переписи населения 1897 и 1926 годов. Статистический справочник. Махачкала, 2005. – С. 47.

Османов М.О. Поселения Дагестана к первой половине XIX в. (вопросы типологии) // Материальная культура народов Дагестана в XIX – нач. XX в. Сборник статей. – Махачкала, 1988. – С. 11–12.

Увайсов У. Аулы-крепости (Салта и Гергебиль, 1847–1848 гг.). Махачкала, 2000.

Шихсаидов А.Р. История Абу Муслима // Очерки истории, источниковедения, археографии средневекового Дагестана. – Махачкала, 2008. – С. 268.

Хайбуллаев С.М. Селение Гергебиль в сражениях газавата. Махачкала, 1998. (На авар. яз.)

Хайбуллаев С.М. Поэзия мужества и нежности. Махачкала, 1978. – С. 7–20.

Мир памятников письменной культуры

Зерехгеранская школа переписчиков

А.Р. Шихсаидов

Арабский язык и арабская литература стали важной вехой в духовной культуре дагестанских народов. Богатая и многообразная арабская литература, созданная многими народами, вошедшими в состав халифата, все больше и больше проникала на Кавказ, в города и селения Дагестана. В X–XV вв. эта литература имелась во многих мечетях, учебных заведениях, рукописных коллекциях. Особое место среди этих памятников письменной культуры занимали Коран, хадисы (рассказы о делах и поступках пророка Мухаммада), сочинения по грамматике арабского языка, мусульманскому праву, по суфизму, толковые словари, исторические рассказы.

Интерес к этой литературе был огромный, вскоре встал вопрос о «тиражировании», размножении рукописных книг. Как писал известный российский ученый-востоковед А.Б. Халидов в своей книге «Арабские рукописи и арабская рукописная традиция»: «Какие-либо способы механического размножения книг на Ближнем и Среднем Востоке, в отличие от Дальнего Востока, не были известны. Единственным средством поддержания письменной традиции была переписка книг от руки, и самую многочисленную категорию ее тружеников составляли переписчики; их можно разделить на две большие группы: профессиональные переписчики и те, кто переписывал книги по личному побуждению, из необходимости или из любительского интереса».

Размножение рукописей, имевших широкий спрос в Дагестане, было сосредоточено, скорее всего, дома у переписчика, но значительное место занимала также переписка в стенах медресе, хотя в дагестанских медресе не было специального штата переписчиков. Обычно в медресе копировалась учащимися учебная литература или же шла любительская переписка под руководством учителя-устада, нередко выходящая за пределы учебной программы.

В итоге многовековой деятельности по копированию рукописных книг сложились центры этого рода ремесленного труда. Обычно в странах Ближнего Востока эта работа была сосредоточена в городах и была частью городской культуры. В Дагестане же эту роль сыграли селения, чаще центры маленьких политических образований. Таких центров было много: Кумух, Акуша, Зерехгеран, Кудали, Обода, Ихрек, Ахты, Согратль, Башлы, Ура-да, Усиша, Хунзах, Хасик, Кулиф, Эндери – к ним можно добавить названия десятков других селений. Вряд ли найдется другая область, населенная не арабами, где так много селений (именно селений, а не городов) с таким постоянством и с таким широким охватом занималось бы арабским языком и арабской литературой. Но среди них есть особые селения, «селения из селений», занимавшиеся массовым размножением рукописной книги. Это прежде всего Кумух, Акуша, Зерехгеран. Эти селения известны своей деятельностью во многих других сферах, но достаточно было бы и одной специализации по «тиражированию рукописей», чтобы прочно войти в историю дагестанской культуры.

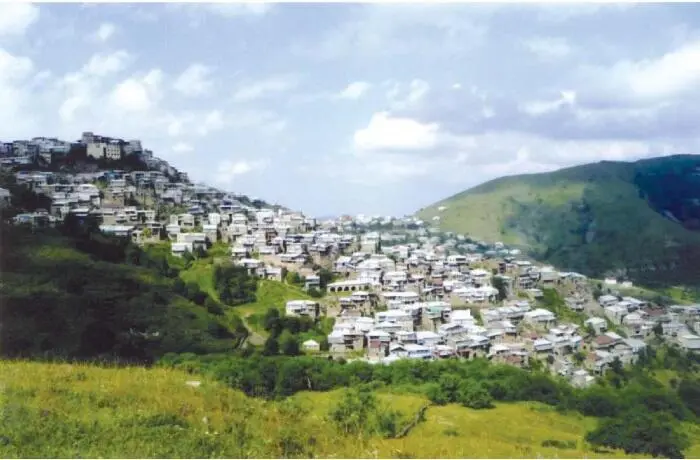

Сел. Кубани. Общий вид

В числе обществ, связанных с формированием рукописной традиции и ставших очагами рукописной культуры, было, как указывалось, и общество Зерехгеран.

Исторический Зерехгеран – это нынешнее селение Кубачи вместе с несколькими близлежащими селениями, т. е. маленькая область. В Кубачи и в 4 близлежащих селениях (Амузги, Ашты, Сулевкент, Шири) живет одна народность с собственным языком – кубачинцы. Так что «зерехгерани» – это этнический термин, который может относиться и к жителю селения Кубачи, и к жителям Ашты, Шири и других селений. Поэтому его лучше перевести словом «зерехгеранец» или «кубачинец», имея в виду как жителя Кубачи, так и выходцев из других кубачинских селений. Столицей владения было Кубачи (это название впервые зафиксировано в XV в.), также называемое Зерехгеран – это ранняя персидская форма, что в переводе означает «бронники».

История и культура кубачинцев стали предметом пристального внимания исследователей. Вслед за фундаментальным и образцовым исследованием Е.М. Шиллинга «Кубачинцы и их культура. Историко-этнографические этюды» (М.-Л., 1949) появилась дюжина ценных «зерехгерановедческих» работ (А.А. Магометов, М.М. Маммаев, Р.М. Магомедов, Ф.О. Абакарова, А.А. Магомедов, А.А. Иванов, Р. Алиханов).

Кубачи предстал как крупнейший центр высокоразвитого художественного ремесла («златокузнецы»), оружейного дела, монументально-декоративного искусства, основанных на многовековых традициях. Произведения декоративно-прикладного искусства, памятники резьбы по дереву и камню, кубачинские рельефы и бронзовые котлы, памятники эпиграфики, кубачинское устно-поэтическое творчество – все это приобрело мировую известность.

Между тем Зерехгеран был в XV–XVII вв. одним из выдающихся центров и другой формы художественного творчества – здесь была организована работа по тиражированию памятников письменной культуры, переписке арабских рукописей, поступавших из стран Ближнего и Среднего Востока, удовлетворяя, таким образом, запросы духовной элиты Дагестана, местных ученых, преподавателей и учащихся местных медресе.

Работа эта по «книгопроизводству» проходила в основном в трех зерехгеранских селениях – Кубачи, Ашты, Шири, достигла профессионального уровня, продукция мастеров книжного дела была востребована во многих дагестанских селениях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Москаленко - Путь одарённого. Ученик мага. Книга третья. Часть третья [СИ]](/books/1060439/yurij-moskalenko-put-odarennogo-uchenik-maga-knig.webp)