Вера Ковалевская - Конь и всадник (пути и судьбы)

- Название:Конь и всадник (пути и судьбы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Наука (Главная редакция восточной литературы)

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Ковалевская - Конь и всадник (пути и судьбы) краткое содержание

В книге рассматривается развитие коневодства на Востоке и в Евразийских степях в тесной связи с историей народов, осваивающих коня, с момента его приручения в 4 тысячелетии до н. э. до первых колесничных боев и состязаний всадников в VII в. до н. э.

Конь и всадник (пути и судьбы) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если сейчас в спортивных конюшнях кусающаяся лошадь — редкость, так как веками ее отучали от этой привычки, то в древности подобные повадки только поощрялись, особенно во время битв. Ксенофонт, например, специально оговаривал эти случаи в своем руководстве. В 5-й главе он предлагает конюху «надевать намордник, когда ведет лошадь для чистки или дает ей поваляться. Если он ведет невзнузданную лошадь, всегда должен надевать намордник, это не мешает дышать и не дает кусаться» [168, 163]. Поэтому намордники на лошадях можно видеть на различных изображениях, вплоть до Пенджикентских росписей VII-VIII вв. н. э. Как уже было сказано, близкие по форме псалии найдены в полосе евразийских степей от Дуная (А. Можолич, Дж. Банди и С. Бекени) [173] до Сибири (П. М. Кожин) [95]. Кстати, роговые псалии афанасьевской культуры представляют наиболее близкие аналогии среднестоговским. Уникальна форма бронзовых псалий майкопской культуры конца III тысячелетия до н. э. [118]

Псалии представляют собой бронзовый стержень с закрученной петлей в середине с продетым через нее узлом, которым заканчивались мягкие удила, повод и ремень оголовья. Насечки и выпуклости на краях псалии служили, очевидно, для закрепления наносного и подгубного ремней [2] В последнее время на территории Кабардино-Балкарской АССР найдено еще несколько экземпляров подобных псалий в памятниках майимской культуры.

. Люди, оставившие памятники майкопской культуры, жили оседло. В их стаде лошади составляли очень невысокий процент. Главным занятием было разведение свиней и крупного рогатого скота. Правда, они могли использовать богатые альпийские луга Кавказа для отгонного скотоводства, но безусловных данных об этом у нас нет. Тем интереснее тот факт, что уже в те времена представители выделявшейся знати пользовались конем для верховой езды.

За последние десятилетия наши знания по многим существенно важным вопросам качественно изменились. Достаточно, например, сравнить монографию Н. Я. Мерперта [115], посвященную древнейшей истории населения южнорусских степей III-II тысячелетий до н. э., с более ранними трудами по эпохе бронзы. И прежде всего это касается той революционной роли, которую сыграл переход к производящему хозяйству, или же, по Ф. Энгельсу, от дикости к варварству. Впервые человек начал активно не только как разрушитель, но и как созидатель вмешиваться в жизнь природы. Это был гигантский шаг вперед, незамедлительно повлекший за собой переход от замкнутых обществ с присваивающим хозяйством к земледелию и скотоводству, который основывался на наличии связей и, в свою очередь, вызывал их. Резко увеличивается освоенная человеком территория, растет народонаселение, ведущая роль переходит к земледелию, дифференцируется в зависимости от природных условий скотоводство.

Вместо малочисленных, разрозненных племен появляются крупные культурно-исторические области (они же культурные общности), объединявшие многие племени. Ведь особенности евразийского «прямоугольника степей» заключались в том, что своими тысячеверстными границами он соприкасался со всеми крупнейшими очагами земледелия, металлургии и металлообработки. «Срединный степной мир» перестал разделять эти центры и на долгие века стал торной дорогой. Причем, если вначале преобладало направление с юга на север (так шли в степь достижения земледелия и скотоводства), то затем, после освоения коня, началось обратное движение. Мы подходим здесь к вопросу о прародине индоевропейцев: времени и направлении их расселения. Следует внимательно проследить те явления, которые вызвали эти передвижения и создали условия для их осуществления. Однако надо иметь в виду, что эти вопросы далеко еще не все разрешены современной наукой.

Первое освоение степей

Наша кочевая дорога вьется двумя колеями,

поросшими зеленой придорожной травой,

вперед и назад одинаково, славно это две

змеи вьются по сухому, желтому морю.

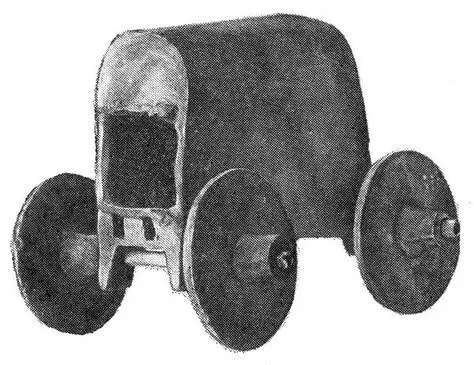

М. М. ПришвинЦелинные степи, полные зверей и пахучих трав, осваивались человеком поздно, лишь после перехода к пастушескому скотоводству и появления сухопутных транспортных средств: повозок и колесниц, запряжек быков (волов) и верховых лошадей. Все это способствовало увеличению территорий, заселенных древними племенами. Это еще не кочевой мир — его время придет на рубеже II-I тысячелетий до н. э. при переходе к железу, когда на коня сядет уже и стар и млад. Обширные степи, опоясавшие Евразию между 44° и 50° северной широты от Атлантического до Тихого океана, на протяжении последних тысячелетий были заполнены воинственными племенами, которые распространялись в поисках наживы на богатые земледельческие государства. Вопрос о жителях степей и их хозяйстве тех времен до сих пор остается неясным. Как решить, например, проблему о собственности на землю, когда речь идет о пастбищах и воде? В чем заключался прогресс, если век за веком менялось население степей? Еще Н. В. Гоголь справедливо замечал: «Это был невидимый мир, о котором древние просвещенные народы не знали и который, можно сказать, сам мало знал себя... Азия сделалась народовержущим вулканом. С каждым годом выбрасывала она из недр своих новые толпы и стада, которые, в свою очередь, сгоняли с мест низверженных прежде» [50, 141, 139].

При изучении хозяйственной жизни народов древности, когда основной материал поставляет нам археология, опаснее всего пойти по пути схематизации. Следует помнить, что разнообразные климатические, экологические условия, особенно если речь идет о горных долинах, приводят к различным формам хозяйства.

В. И. Цалкин, анализируя предложенную Дж. Кларком [86] схему изменения характера скотоводства в умеренной полосе Западной Европы [переход от разведения коров и свиней в неолите к овцеводству (до 88 %) при сохранении крупного рогатого скота в эпоху раннего железного века], подчеркивает, что для Восточной Европы создание такой схемы невозможно из-за весьма разнообразных природных условий [156, 159].

Возьмем древнеямную культурно-историческую общность, объединявшую целый ряд племен от Волго-Уральского междуречья, где она сложилась, до западных границ нашей страны (с конца или середины IV тысячелетия до н. э. до середины II тысячелетия до н.э.).

Геоботанические и палеозоологические данные говорят о том, что в ямной культурно-исторической общности, в которую входит девять локальных вариантов, в зависимости от экологических условий можно выделить несколько моделей хозяйств [163]:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: