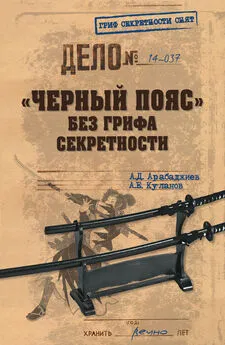

Александр Арабаджиев - «Черный пояс» без грифа секретности

- Название:«Черный пояс» без грифа секретности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- ISBN:978-5-4444-2266-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Арабаджиев - «Черный пояс» без грифа секретности краткое содержание

За какие-нибудь четверть века Россия превратилась из страны, где воинские искусства Востока были под строжайшим запретом, в великую державу боевых единоборств, которые практикуют ныне около пяти миллионов человек, объединенные в десятки федераций, что позволяет говорить о самом массовом российском виде спорта. Но в том-то и дело, что японские будо — комплекс традиционных единоборств — никогда не были спортом! Чем они являлись в действительности на протяжении столетий? Что представляет собой личность современного Мастера и Наставника? В чем состоит преемственность канонов будо? Кому дано стать в XXI веке хранителем истинных традиций древних воинских искусств? И, наконец, кто же в Японии имеет право оценивать настоящих мастеров? Ответы на все эти вопросы мы найдем в книге А. Арабаджиева и А. Куланова, которая впервые приоткрывает завесу тайны над Обществом Воинской добродетели Великой Японии, этой своеобразной «масонской ложей» корифеев будо, созданной более ста лет назад в Стране восходящего солнца. Авторы, знающие не понаслышке структуру и характерные отличия этой уникальной организации, постигающие ее работу изнутри, сами участвуют в процессе передачи знания, сохранения и приумножения традиций воинских искусств как в теории, так и на практике. Прочитать эту книгу обязан каждый, кто сегодня примеряет на себя гордое звание будока, кто хочет узнать больше о сокровенной сути боевых единоборств, их прошлом, настоящем и будущем.

«Черный пояс» без грифа секретности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно тогда — в эпоху зарождения и перспективного роста самураев, в 794 г. н. э., в только что выстроенной японской столице Хэйан-кё — будущем Киото властью императора Камму был основан первый Павильон Воинской добродетели— Бутокудэн — с тем, чтобы развивать военные искусства и оттачивать боевое мастерство дворцовой охраны и провинциальных самураев. Известно, что 5 мая 818 г. н. э. по указу императора Сага в Бутокудэн была проведена церемония ябусамэ — стрельбы на скаку из лука. Это стало началом формирования официально поддерживаемых на самом высоком уровне демонстрации национальных воинских традиции. С тех пор на протяжении всей истории Японии Бутокудэн остаётся главным центром обучения всем видам боевых искусств.

С конца XI в. усиление класса воинов, в целом уже сформировавшегося экономически и политически, воинов, обладавших высокоразвитыми навыками ведения боя, явилось доминирующим фактором, определившим весь дальнейший ход японской истории. С профессиональной же точки зрения самураи обучались татиути — искусству боя с мечом, содзюцу — бою с копьем, нагинатадзюцу — владению японской алебардой, кюба-но мити — искусству конного лучника), а также другим известным в то время способам ведения боя [13] См. приложение 2.

.

В феодальной Японии более позднего периода — конца XIV в. — начала XIX в. самураи развивали уже комплексные формы военных техник — сого будзю-цу — с использованием разного рода оружия, доспехов и различных боевых принадлежностей. Широкое распространение получили рюха будзюцу — специализированные, профильные школы боевых искусств, совершенствовавшие собственные уникальные методы боевой стратегии, теорию военных действий и прикладные методики боя. Буси, ставшие к тому времени правящим сословием [14] В средневековой Японии при сёгунате Токугава была принята сословная система си-но-ко-сё, где си —самураи; но —крестьяне; ко —ремесленники; сё —торговцы. Над всеми сословиями находилась немногочисленная аристократия, компактно проживавшая в Киото. Кроме того, священники и монахи не выделялись в отдельное сословие, но сохраняли определённое влияние. Отдельно существовали также неприкасаемые — эта. К их числу относились мясники, дубильщики, кожевенники, мусорщики и могильщики — то есть японцы, выполнявшие самую грязную работу.

, в силу своих профессиональных обязанностей и призвания почти полностью посвятили свою жизнь развитию боевых навыков высокого порядка и служению культу военной доблести. В Японии XV — начала XVII в., а особенно в период Сэнгоку-дзидай — так называемую «Эпоху воюющих провинций» (1467–1568), получили развитие комплексные системы хэйхо или боевой стратегии — хёхо .

В 1603 г. в стране установилось военное правление сёгунов [15] В данном контексте имеются в виду фактические правители Японии, представители верхушки буси, установившие в стране военно-бюрократический режим, при котором самураи являлись господствующим классом.

дома Токугава, продолжавшееся до 1868 г. При режиме военного правительства — б акуфу — сражения, до того времени непрерывно терзавшие Японию, практически прекратились, но класс самураев на протяжении всех последующих двухсот шестидесяти лет старался поддерживать традиционный дух в занятиях боевыми дисциплинами, надеясь таким образом сохранять в своих рядах высокую боевую готовность, реальная потребность в которой сошла на нет. В это время буси начали считаться не только высшим слоем, элитой общества, но и эталоном морального превосходства, «идеальными людьми», неукоснительно следующими законам своеобразного кодекса этики самураев — того, что был осмыслено, систематизировано и со временем явлено миру как бусидо , или Путь воина.

В никогда не формулировавшихся точно и сжато, но тем не менее понятных всем японцам заповедях бусидо особое внимание всегда уделялось полному подчинению строгим правилам поведения и образу жизни, глубокому пониманию и искреннему восприятию идеалов чести, верности, отваги, ответственности, сыновнего почтения, самопожертвования, единения, дисциплины, сочувствия в соединении с высочайшим боевым духом. При этом конкретные цели и объекты поклонения, ради которых самурай «взваливал» на себя груз бусидо , со временем менялись. Основной конфликт разгорался между разными проявлениями чувства долга: с одной стороны, перед своим непосредственным хозяином, что на философском уровне обосновывалось широко распространенными и популярными в среде воинов нормами конфуцианской добродетели. С другой — перед высшим сюзереном — императором, что, в свою очередь, теснейшим образом было связано с культом синто —первоосновой японского восприятия окружающего мира и определения своего обособленного места в нём.

С таким специфическим способом мышления и мировосприятия буси продолжали совершенствовать искусство боя с мечом и другие известные тогда военные дисциплины. В период правления Токугава возникли и получили распространение множество различных школ боевых искусств — рюги-будзюцу , каждая из которых заявляла о своем превосходстве и особой боевой доблести. В то же самое время из-за прекращения войн самураи неизбежно превратились в класс, функциональное существование которого и совершенствование будзю-цу не могло быть оправдано реальными потребностями ситуации. В результате многие мыслители той эпохи были обеспокоены привилегированным положением класса воинов в обществе, которое уже не очень-то в них нуждалось с практической точки зрения, и пытались найти обоснование такого положения.

Одним из этих мыслителей был Ямага Соко , влиятельный философ периода Гэнроку [16] 1688–1704 гг.

, основатель школы военной стратегии Ямага-рю и сторонник классического обучения — когаку. Он являлся учеником Хаяси Радзан, японского философа неоконфуцианского толка, советника первых трёх сёгунов династии Токугава, и имел большое влияние на самурайскую элиту того времени. Не случайно кисти Ямага Соко принадлежит одна из первых попыток изложения идей, впоследствии получивших известность как бусидо. В определённом смысле он стал и идейным вдохновителем мести сорока семи ронинов — самураев, оставшихся без хозяина, во главе с Оиси Ёсио , который являлся его учеником. Эта самая известная история, ставшая легендой, иллюстрирует идеалы самураев токугавской Японии и до сих пор служит «учебным пособием» по воспитанию самурайского духа преданности [17]. Размышляя о роли буси в обществе, Ямага Соко писал: «Самурай потребляет пищу, не выращивая ее, использует утварь, не изготавливая ее, получает доход, не покупая и не продавая. Чем оправдать все это? Самурай ничего не выращивает и не производит, он также не занимается торговлей, но не может быть, чтобы у него не было совершенно никаких функций». Отвечая на этот вопрос, Ямага Соко писал, что отныне самурай более не должен быть лишь воином. У него более высокое предназначение: служить образцом добродетели и символом всей нации. Именно такое понимание роли самурайского сословия повлекло за собой значительные изменения в сущности воинских искусств, со временем воплотившихся в оформлении их нового типа — будо.

Интервал:

Закладка: