Юлий Худяков - Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии

- Название:Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петербургское Востоковедение

- Год:2007

- Город:СПб.

- ISBN:5-85803-343-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлий Худяков - Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии краткое содержание

В истории кочевого мира степного пояса Евразии в эпоху раннего средневековья выдающуюся роль сыграли древние тюрки. Они стали известны в середине I тыс. н.э., когда по воле жужаньского кагана были поселены на далекой окраине кочевой ойкумены, в горах Алтая, чтобы держать в подчинении вассальные племена и добывать железо для жужаней.

На рубеже средних веков тюрки под предводительством своего легендарного вождя Бумына восстали и сокрушили жужаньское государство, создав Великий Первый Тюркский каганат. За несколько лет они покорили номадов на всем пространстве великой степи и стали на равных соперничать и воевать с Византией, Ираном и Китаем. Однако Тюркский каганат не выдержал внутренних междоусобиц и борьбы за власть между членами правящего рода Ашина и распался на Западный и Восточный каганаты. Затем тюрок покорил Китай, но они вновь восстали и воссоздали свою военную державу, воевавшую с врагами на всех фронтах и прославившую подвиги своих каганов и полководцев, запечатленных на поминальных мемориальных стелах, сооруженных в долинах Толы и Орхона. В середине XVIII в. тюркское государство рухнуло окончательно. Тюрки продолжали воевать в войсках уйгурских и кыргызских каганов, пока не сошли с арены мировой истории на рубеже периода развитого средневековья.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей военного дела кочевых народов.

Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одна из главных причин военных успехов тюрок — развитое военное дело, их превосходство над другими кочевыми племенами в обладании оружием ближнего боя и защитном вооружении, дававшее войску преимущество в ходе сражений.

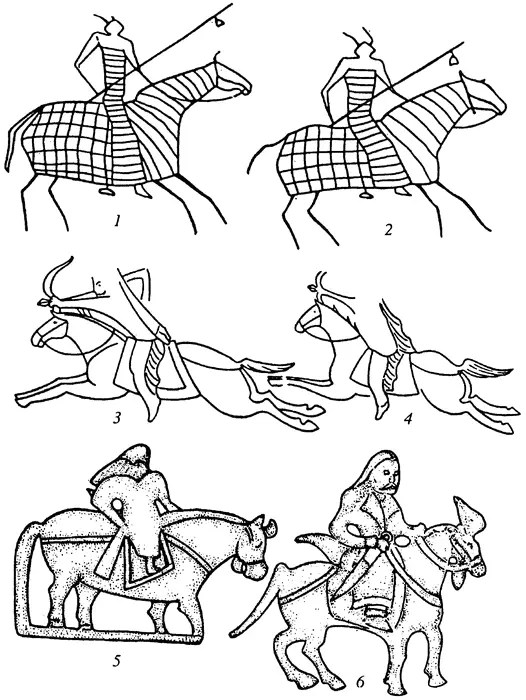

Высокоразвитое железоделательное, кузнечное и оружейное ремесло позволило древним тюркам еще в период проживания на Алтае обеспечить отряды своей конницы превосходным оружием и доспехами. Эти отряды, называвшиеся по-китайски «фули», а по-тюркски — «бури» — волки, были вооружены сложносоставными луками и стрелами, копьями, мечами, палашами, боевыми топорами и кинжалами. Для защиты воины использовали шлемы, ламеллярные панцири и кольчуги, деревянные щиты. На древках развевались боевые знамена с навершиями в виде золотой волчьей головы и бунчуки из конских хвостов. Бунчуки и знамена служили опознавательными знаками и использовались для передачи сигналов в ходе сражений. Тело боевых коней прикрывали защитные попоны (рис. 4, 7, 2; 5) {57} 57 Худяков, 1986. С. 160.

.

Отряды панцирной кавалерии были главной ударной силой древнетюркского войска, способной решить участь боя в свою пользу в ходе таранной атаки противника в ближнем бою. Важнейшее оружие древне-тюркских панцирных всадников — это ударные копья с ромбическими железными наконечниками на длинных древках. Стремительной атакой конные копейщики сминали вражеское построение и обращали противника в паническое бегство. В рукопашных схватках воины поражали врага сокрушительными ударами своих мечей с длинными, прямыми обоюдоострыми клинками. Для защиты они надевали длиннополые ламеллярные доспехи из узких, соединенных между собой в ряды железных пластинок, прошитых кожаными решками. На петроглифах Хар-Хада изображены тяжеловооруженные всадники в длиннополых доспехах — катафрактах. Металлической катафрактой защищены тело воинов, туловище и ноги, но оставлены свободными руки и плечи. На головах всадников — островерхие шлемы с перьями или рогами. Защитной попоной накрыты и боевые кони (рис. 4, 7, 2) {58} 58 Новгородова, Горелик, 1980. С. 102. 54

.

Появление и распространение тяжелого защитного доспеха привело к изменениям в снаряжении боевого коня и повлекло за собой развитие новой тактики конного боя — атаки плотно сомкнутым строем или таранного удара. Необходимость садиться в седло в тяжелом защитном облачении привела к появлению жесткого остова с подножкой или петлей, подвешенной к седлу с левой стороны, а затем и стремян.

В период существования Первого Тюркского каганата металлические орнаментированные стремена, характерные для древних тюрок, получили распространение по всей степной полосе Евразии.

Помимо панцирной кавалерии в древнетюркском войске были многочисленные отряды легкой конницы, сформированные из подвластных телесских и других кочевых племен (рис. 4, 3 –6; 6).

Основное оружие легковооруженных всадников — луки и стрелы. Древнетюркские лучники имели на вооружении луки разных типов. Наиболее распространенные — луки с концевыми и срединными боковыми накладками. По своим размерам они не намного уступали хуннским лукам, но накладки были заметно короче. Срединные накладки имели скошенные концы, а концевые — плавный или крутой изгиб, судя по которому концы лука были загнуты. Это усиливало рефлекторную силу лука. Плечи луков имели разную длину. Нижнее плечо короче верхнего, чтобы было удобнее стрелять сидя верхом на коне.

У древних тюрок появились луки с одной парой концевых накладок на верхний конец, срединными боковыми и фронтальной накладками. Такие луки более удобны и скорострельны.

Стрелы были увенчаны железными трехлопастными наконечниками. Наиболее характерные — наконечники пятиугольной и шестиугольной форм с отверстиями в лопастях. На древках некоторых стрел — костяные шарики-свистунки. Стрелы с гранеными, бронебойными наконечниками в древнетюркских памятниках периода Первого Тюркского каганата встречаются достаточно редко. Видимо, основной целью древнетюркских лучников были легковооруженные воины противника.

В походном положении древние тюрки носили луки со снятой тетивой в специальных чехлах-налучьях, а стрелы — в берестяных колчанах, закрытых деревянной крышкой. В такие колчаны стрелы помещали наконечниками вниз, внутрь приемника, а оперением — вверх. Для того чтобы можно было безошибочно распознать, какой наконечник у стрелы, на древко ниже оперения близ ушка наносили красной и черной краской цветные пояски-метки. Налучье подвешивалось к поясу с правой стороны, а колчан — с левой. Воин мог правой рукой свободно достать стрелу из колчана в пешем строю или сидя верхом на лошади. Вероятно, легковооруженные воины имели другие виды оружия, но в памятниках найдены только кинжалы и тесла.

После того как древние тюрки подчинили население городов и оазисов Восточного Туркестана и Средней Азии, в составе войск Первого Тюркского каганата появились вспомогательные отряды, сформированные из вассальных народов, в том числе согдийцев. Древние тюрки называли таких людей «татами» — данниками. Они воевали со своим оружием и применяли характерные для этих народов тактические приемы ведения боя.

В знаменитой гератской битве в составе древне-тюркского войска, как уже было сказано, оказались даже боевые слоны. Вероятно, это был отряд союзников или вассалов древних тюрок. Тюркский полководец Савэ, не знакомый с тактикой ведения боя с использованием слонов, не сумел эффективно ими распорядиться, в то время как персы смогли обратить этих животных в бегство и одержать победу над древними тюрками.

Важным фактором успеха в многочисленных войнах было формирование десятичной военно-административной системы деления войска и народа, заимствованной древними тюрками у жужаней. Древне-тюркское войско делилось на два крыла: восточное — толос и западное — тардуш.

В китайских источниках приведены сведения о разных по численности (от 500 до 10 тысяч воинов) отрядах древнетюркских войск. А общая численность армии составляла от 100 тысяч до одного миллиона человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: