Сергей Ченнык - Альма

- Название:Альма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гала

- Год:2011

- Город:Севастополь

- ISBN:978-966-1539-14-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ченнык - Альма краткое содержание

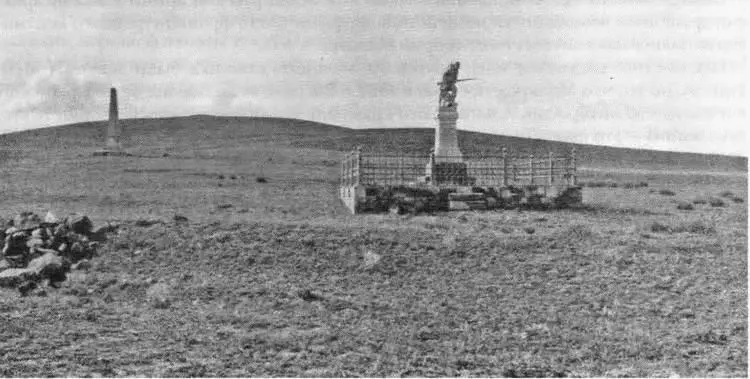

«Альма» — вторая книга серии «Военно-исторический очерк Крымской кампании (1854-1856 гг.) Восточной войны (1853-1856 гг.) известного крымского военного историка Сергея Ченныка. Ее отличие от предыдущей в том, что здесь описаны события всего лишь одного дня — 8(20) сентября 1854 г. Но даже столь ограниченный временем сюжет не снижает динамичности и не уменьшает заложенной в него интриги. Вместо нудного повествования о, казалось бы, давно изученном сражении автор показывает его как противоборство трех военных лидеров: русского главнокомандующего князя А.С. Меншикова, английского генерала лорда Раглана и маршала Франции Сент-Арно. Оригинальность стиля в сочетании использования фактического материала с аналитическими исследованиями благоприятствует попытке взглянуть на происходившее более 150 лет назад через реалии сегодняшних дней.

Первое, что хочется отметить после знакомства с содержанием — книга не перегружена философскими рассуждениями и лишними эмоциями. Верный выработанному стилю, автор не навязывает читателю свои взгляд и точку зрения. Скорее, он провоцирует дискуссию в уверенности, что вдумчивый читатель, серьезно интересующийся темой, а равно и серьезный профессионал — сами в состоянии оценить, какие акценты и где нужно расставить, какие выводы нужно сделать. Дело автора — лишь помочь ему пойти по правильному пути. Книга, несомненно, развеет распространенные мифы, касающиеся описываемых событий. Читателям откроется множество деталей сражения, большинство их которых почерпнуты автором из источников, и либо никогда не публиковавшихся либо до сего дня не переведенных на русский язык.

«Альма» — не попытка навязать свою точку зрения, это лишь желание приоткрыть занавес на одну из самых интересных страниц военной истории Отечества.

Альма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А на деле Альминская позиция в меншиковском исполнении почти полностью соответствовала фланговой идее. По сути дела, это пример классической позиции, обеспечивавшей при благоприятном исходе длительную оборону, а при неблагоприятном — отход с сохранением войск и угрозы для неприятеля. Всё как у Мольтке: «… Главное условие, которому должна удовлетворять фланговая позиция, заключается в том, чтобы фронт ее был параллельным, а путь отступления перпендикулярным к неприятельской операционной линии по крайней мере хотя бы приблизительно. Фронт должен быть сильным, так как должен выдержать атаку превосходящих сил противника; с другой стороны, он не должен нас стеснять в случае нашего перехода в наступление. Редко местность удовлетворяет обоим условиям; поэтому необходимы фортификационные сооружения, применяемые к местности… Неприступная фланговая позиция, находящаяся на вражеской операционной линии, воспрепятствовала бы всякому дальнейшему наступлению противника…». {99} 99 Стратегия в трудах военных классиков. T. II. М., 1926 г. С. 167–170.

Именно так военные специалисты XIX в. рассматривают оборону Меншикова — как классическую позицию с укрепленными флангами и, соответственно, действия союзных войск — как атаку позиции с естественно укрепленными флангами. {100} 100 Schalk, Emil Summary of the Art of War: Written Expressly for and Dedicated to the U.S. Volunteer Army, Philadelphia, 1862. P. 98.

И, как говорит сухая теория, всякой фланговой позицией надо пользоваться как самой удобной. {101} 101 Бибиков А. Влияние настильности траектории скорострельной пушки на действия атакующих и обороняющихся войск//Военный сборник. №6. СПб., 1904 г. С. 99.

Последовавший после неудачного сражения отход русской армии к Бахчисараю с сохранением возможности воздействия на фланг англо-франко-турецкого контингента полностью соответствует теории Мольтке..

Неизвестно, насколько идеи прусского военного классика были знакомы Меншикову, но то, что Мольтке, посетив в 1857 г. Россию, использовал опыт Крымской войны и, что интересно, Альминского сражения в разработке своей теории искусства войны — это факт. Таким образом, для А.С. Меншикова сражение на подготовленной позиции у Альмы было реальным шансом выиграть не только сражение, но и кампанию в целом в отличие от призрачного шанса победы в морском сражении.

ЗАМЫСЕЛ

Правильность решения Меншикова не вызывает особых сомнений: ввиду явного численного превосходства противника сделать ставку на оборону, выигрывая время, необходимое для подхода подкреплений, и изматывая противника, постепенно наращивать собственные силы. {102} 102 Col. G. Gocelyu, The History of The Royal Artillery, London, 1951. Part II. P. 121–122.

Конечно, Меншиков рисковал. Но предвидение не обмануло его, и мы знаем, что за три дня до сражения он уже не сомневался, что оно состоится именно на Альминской позиции, так как союзники в этой ситуации оказывались связанными важным для них географическим объектом, которым являлся Севастополь. Они вынуждались ввязаться в бой на любых условиях. Победить мог тот, кому удастся эти условия навязать в своей редакции.

Грамотный военный Меншиков понимал — занимать оборону с опорой фланга на побережье без поддержки собственного флота невозможно. Огонь корабельной артиллерии не даст возможности удержаться там пехоте. Но и союзники смертельно рисковали, обходя его правый фланг, удаляясь от морского побережья, при этом лишаясь поддержки флота, растягивая фронт, удлиняя коммуникации и не имея возможности противодействовать многочисленной кавалерии русских, располагая одной лишь Легкой бригадой неполного состава. И вот тут мы, наконец, обнаруживаем краеугольный камень замысла русского главнокомандующего, его зловещий смысл. В такой ситуации целесообразно было оставить союзникам простреливаемый коридор вдоль моря, который они если и рискнут преодолевать, то только ценой больших потерь, а эффективность поддержки с моря будет сведена к минимуму. Ширина этого коридора определялась не столько метрами, сколько техническими характеристиками полевых орудий русской армии и, соответственно, не должна была превышать максимальной дальности стрельбы артиллерии.

Давайте послушаем генерала М.И. Богдановича. Даваемая им характеристика позиции говорит о многом. Без особых усилий мы можем при некотором напряжении ума прочитать, что позиция русских не примыкала к морю, не была доступна по крайней мере прицельному огню корабельной артиллерии союзников. То есть у военного теоретика и историка есть все то, что упорно не замечают современные исследователи. По сути дела, он профессионально сокрушает все те мифы и легенды, сочиненные уже после сражения с единственной целью — оправдаться.

«Левый фланг нашей позиции находился на высоте против селения Алматамак, а правый — на высокой горе, у дороги, ведущей от Тарханларского трактира к реке Каче; на оконечности правого фланга стояли казаки. Эта позиция представляла важные выгоды: во-первых, господство над правым берегом реки; во-вторых, удобство обозревать впереди лежащую местность, что не позволяло неприятелю делать какие-либо скрытые движения, тогда как он мог видеть только нашу первую линию, прочие же войска были от него скрыты и могли быть обозреваемы только с марсов его кораблей, и, наконец, в-третьих, мы были заслонены от неприятельского флота высоким морским берегом, что препятствовало неприятелю вредить нам с моря прицельными выстрелами, а навесная стрельба могла быть производима им только наудачу. [13] Богданович буквально цитирует Енишерлова (Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. T. II. СПб., 1900 г. С. 275).

Невыгоды же нашей позиции состояли, во-первых, в ее растянутости почти на семь верст, что отчасти вознаграждалось недоступностью левого крыла ее, где для обороны достаточно было небольшого числа войск, и во-вторых, в прикрытии, которое неприятель мог приобрести, заняв на правом берегу Алмы селения с их садами и оградами. Эту невыгоду легко было устранить, разрушив ограды и вырубив сады и виноградники, но наши частные начальники не имели на то разрешения и, боясь навлечь на себя ответственность в разорении мирных жителей, запрещали рубить даже ракитник у садовых оград, чтобы не подать повода к истреблению фруктовых деревьев. Впоследствии войска наций, кичащихся своим просвещением, не выказали такого снисхождения к туземцам и не щадили нисколько их имуществ». {103} 103 Богданович М.И. Восточная война 1853–1865 годов. В 4-хтомах. Том III. СПб., 1877 г.

Интервал:

Закладка: