Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва – Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-05378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание

Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.

Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.

Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.

И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Между тем 1826 год стал для петербургских евреев одним из самых драматических. Одним из первых распоряжений Николая I при восшествии на престол был указ о высылке из столицы всех евреев, кроме 29 человек, обслуживающих Министерство двора. Это были акушерки, зубные врачи и некоторые торговцы.

Но постепенно все возвращалось на круги своя. Вскоре в Петербург потянулись и другие предприимчивые представители еврейского народа. Так, в 1848 году в Северную столицу приехал немецкий книготорговец Маврикий Осипович Вольф.

Вольф родился в 1825 году в Варшаве в семье известного врача, который пользовался уважением в образованном польском обществе и был автором целого ряда медицинских монографий. Его дед был евреем-выкрестом и служил лейб-медиком у австрийского императора Иосифа II.

Маврикий Осипович Вольф

Страсть к книгам у Вольфа проявилась рано. Известно, что уже в гимназии товарищи по классу называли его «книговедом». В книжной торговле Маврикий Осипович оказался с пятнадцати лет. Работал в книжных магазинах Польши, Германии, Франции. По прибытии в Петербург, поступил в книжный магазин Я. А. Исакова заведующим французским отделом, а вскоре занялся изданием и распространением польских книг. В 1853 году он оставляет службу у Исакова и открывает собственную «универсальную книжную торговлю» и одновременно выступает как издатель русских книг.

Знак издательства и издательская марка М. О. Вольфа

Вольф владел несколькими книжными магазинами: в Гостином дворе, на Караванной улице, на Невском проспекте. Значительное место на прилавках его магазинов занимали книги, выпущенные его же издательством. Издательство Вольфа было универсальным. В круг его интересов входило все, что могло иметь покупательский спрос и коммерческий успех, от учебной и философской литературы до книг для детей. Современники особо отмечали, что на прилавках книжной лавки Вольфа можно было встретить книги на семи языках, а иностранные газеты в тогдашнем Петербурге вообще можно было приобрести только в двух книжных магазинах, один из которых принадлежал Вольфу. Один из них находился в угловом доме № 13 по Невскому проспекту, построенном в XIX веке по проекту архитектора В. И. Беретти.

В литературном Петербурге Маврикия Осиповича Вольфа называли «царем русской книги». Его книжные лавки пользовались исключительно положительной репутацией. Это о нем в старом Петербурге почтительно говорили:

В Публичную войдешь – не найдешь.

К Вольфу заглянешь – достанешь.

Дом, где находилась книжная лавка Вольфа, в литературном Петербурге известен еще и тем, что здесь, в верхних этажах, у своего приятеля, камер-юнкера, чиновника Коллегии иностранных дел, участника так называемой «четверной дуэли» из-за балерины Авдотьи Истоминой, А. П. Завадовского, одно время жил А. С. Грибоедов. Согласно петербургским преданиям, здесь он написал отдельные сцены своей бессмертной комедии «Горе от ума».

В 1824 году в Петербурге впервые появился выдающийся польский поэт Адам Мицкевич. За принадлежность к тайному молодежному обществу он был выслан царскими властями из Литвы, где в то время проживал. В столице Мицкевич ожидал определения дальнейшего места службы в отдаленных районах России.

Мицкевич родился в белорусском местечке Заосье близ Новогрудка. По отцу Мицкевич происходил из рода обедневшего шляхтича Миколая Мицкевича, служившего адвокатом. Мать поэта происходила из семьи крещеных евреев.

В Петербурге Мицкевич сблизился с А. С. Пушкиным. О первой встрече двух великих национальных поэтов сохранился забавный анекдот: Пушкин и Мицкевич очень желали познакомиться, но ни тот, ни другой не решались сделать первого шага. Раз им обоим случилось быть на балу в одном доме. Пушкин увидел Мицкевича, идущего ему навстречу под руку с дамой. «Прочь с дороги, двойка, туз идет!» – сказал Пушкин, находясь в нескольких шагах от Мицкевича, который тотчас же ему ответил: «Козырная двойка простого туза бьет». Оба поэта кинулись друг к другу в объятия и с тех пор сделались друзьями.

На самом деле Пушкин впервые встретился с Мицкевичем осенью 1826 года в Москве, на вечере, устроенном москвичами по случаю его приезда в Первопрестольную. На вечере с импровизацией выступал Мицкевич. Вдруг Пушкин вскочил с места и, восклицая: «Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?» – бросился Мицкевичу на шею и стал его целовать. Добавим, что Пушкин впоследствии описал эту встречу в «Египетских ночах». По утверждению специалистов, портрет импровизатора в повести «во всех подробностях соответствует внешности Мицкевича».

Но отношение Мицкевича к Петербургу было последовательно отрицательным. В этом городе он видел столицу государства, поработившего его родину и унизившего его народ.

Рим создан человеческой рукою,

Венеция богами создана,

Но каждый согласился бы со мною,

Что Петербург построил сатана.

Или:

Все скучной поражает прямотой,

В самих домах военный виден строй.

Или:

Кто видел Петербург, тот скажет, право,

Что выдумали дьяволы его!

И хотя Мицкевич хорошо понимал различие между народом и государством, свою неприязнь к Петербургу ему так и не удалось преодолеть. А вместе с Петербургом он ненавидел и Россию, которую тот олицетворял. Говорят, когда он на пароходе покидал Петербург, то, находясь уже в открытом море, «начал со злостью швырять в воду оставшиеся у него деньги с изображением ненавистного русского орла».

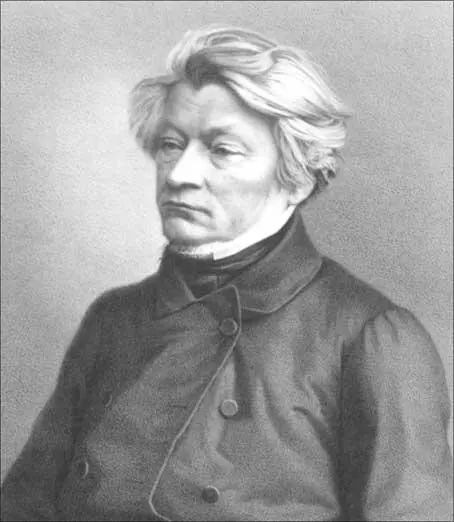

Адам Мицкевич

Еще более эта ненависть упрочилась после жестокого подавления польского восстания 1830–1831 годов. Пушкинское стихотворение «Клеветникам России» он расценил как предательство. В такой оценке Мицкевич был не одинок. Пушкина осудили многие его друзья. Например, Вяземский в письме к Елизавете Михайловне Хитрово писал: «Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности; но у Поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать». У Вяземского, вероятно, были какие-то основания так говорить. До сих пор некоторые исследователи считают, что «Клеветникам России» Пушкин «написал по предложению Николая I» и что первыми слушателями этого стихотворения были члены царской семьи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: