Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва – Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-05378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание

Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.

Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.

Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.

И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

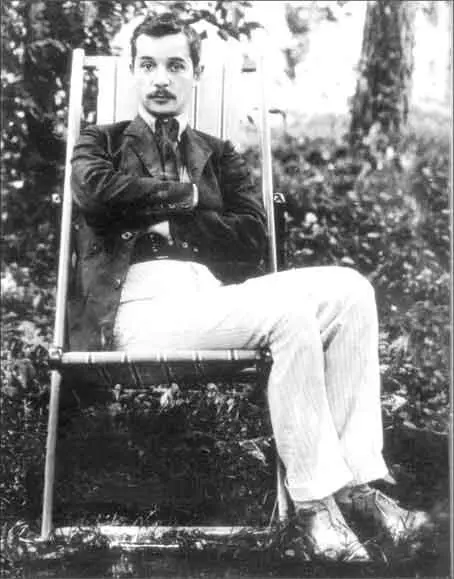

Артур Сергеевич Лурье

В 1910-е годы Артур Лурье сблизился с футуристами. Он активно участвует в художественной полемике, в издании манифестов, посвященных новому «свободному искусству». Его популярность достигает апогея. В начале века имя этого композитора и музыканта гремело не меньше, чем имена Прокофьева или Стравинского. Он был звездой кафе «Бродячая собака». Когда Артура Лурье впервые представили приехавшему из Москвы Маяковскому, тот патетично всплеснул руками и воскликнул: «Тот дурье, кто не знает Лурье!»

Если пользоваться терминологией свободной энциклопедии Википедия, Артур Лурье – российко-американский композитор и музыкальный писатель, теоретик, критик, один из крупнейших деятелей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда XX столетия. Однако на самом деле репутация Лурье как композитора была далеко не однозначна. В то время как его поклонники утверждали, что не кто иной, как он, Артур Лурье, призван открыть собою новую эру в музыке, другие наградили его прозвищем: «Халтур Дубье». Не было общего мнения и у композиторов. Например, Игорь Стравинский называл его единственным соперником в музыке, а Сергей Прокофьев одному из своих корреспондентов тогда же писал о Лурье: «Та сволочь, которую вы так куртуазно называете Артуром Сергеевичем…»

В 1918 году Лурье назначается всероссийским комиссаром по музыкальным делам, а точнее – заведующим музыкальным отделом Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса).

Но нам Артур Сергеевич Лурье более всего интересен тем, что он стал одним из возлюбленных Анны Андреевны Ахматовой, одним из вдохновителей ее творчества и адресатом любовной лирики. Они познакомились в «Бродячей собаке». Их роман возник мгновенно. Жили они втроем: Ахматова, Лурье и подруга Ахматовой, знаменитая балерина Ольга Глебова-Судейкина. Тогда это было модно. Но в 1922 году после смерти Блока и расстрела Гумилева, Лурье и Судейкина покидают Россию. Ахматова остается. У нее появился новый муж – друг Лурье по футуристической деятельности и Наркомпросу, искусствовед Николай Пунин.

Первоначально Лурье поселился во Франции, но затем переехал в Америку. Умер в 1966 году. По мистическому совпадению – в один год с Анной Андреевной Ахматовой.

В те же первые годы XX столетия еще одним крещеным евреем, отмеченным вниманием петербургского городского фольклора, стал поэт-сатирик Саша Черный. Подлинное имя человека, который подписывался таким псевдонимом, Александр Михайлович Гликберг. Он родился в Одессе, в еврейской семье аптечного провизора. Сохранилось семейное предание, согласно которому в семье воспитывалось пятеро детей, двое из которых почему-то носили одно имя – Саша. Один из них был светлым, другой – черненьким. И чтобы их легче было различать, блондина называли Белым, брюнета – Черным. Будто бы отсюда и литературный псевдоним.

Саша Черный

Чтобы дать ребенку возможность поступить в гимназию, родители крестили его. Однако в гимназии Александр проучился недолго. Мальчик сбежал из дома и начал бродяжничать. Атмосфера в доме была нездоровой. Неуравновешенная мать отличалась истеричным характером, отец безжалостно расправлялся с детьми за любую шалость и невинную игру. В доме постоянно слышались крики и ругань. О бездомной судьбе мальчика даже писали в местной житомирской газете. Там же появилась и первая публикация Саши за характерной подписью «Сам по себе».

В 1905 году Саша Черный приехал в Петербург и сразу же стал сотрудником одного из лучших столичных сатирических журналов «Зритель». В этом журнале впервые и появился псевдоним Саша Черный. Так было подписано сатирическое стихотворение «Чепуха». Затем печатался в знаменитом «Сатириконе» и других массовых изданиях. Был необыкновенно популярен в либеральных и демократических кругах. Одна за другой вышли две его книги сатир.

С одной стороны, популярный псевдоним Саши Черного родился из обыкновенной моды на такие фамилии. Достаточно вспомнить Андрея Белого, Максима Горького, Демьяна Бедного, Артема Веселого. Но, пожалуй, у Саши Черного на такой псевдоним были бо́льшие основания, чем у многих других. По воспоминаниям Александра Куприна, он действительно был «настоящим брюнетом с блестящими черными непослушными волосами». Между прочим, когда к пятидесяти годам он утратил эти физиологические природные особенности и стал седым, то сам отказался от своего, ставшего уже знаменитым псевдонима. «Какой же я теперь Саша Черный? Придется себя называть поневоле уже не Сашей, а Александром Черным». И стал с тех пор подписываться: А. Черный.

Революции Саша Черный не принял и даже напророчил конец советской власти через семьдесят лет после ее захвата большевиками в октябре 1917 года:

Революция – очень хорошая штука,

Почему бы и нет?

Но первые семьдесят лет —

Не жизнь, а сплошная скука.

В 1920-х годах Саша Черный уехал из советской России. С 1924 жил за границей. Умер во Франции, в собственном доме, от сердечного приступа. Был одинок. Сохранилась легенда о его собаке Микки, которой и от имени которой Саша Черный написал не одну прозаическую и поэтическую строчку.

Фокс Микки,

Собака-поэт,

Умнее которой в мире нет…

По веранде ветер дикий

Гонит листья все быстрей.

Я веселый фоксик Микки,

Самый умный из зверей!

Когда Саша Черный умер, верный пес лег ему на грудь. И лежал до тех пор, пока не умер. Говорят, тоже от разрыва сердца.

На целых сорок лет имя Саши Черного было вычеркнуто из русской культуры. О нем просто забыли. Только в 1960 году по инициативе К. И. Чуковского в исключительно популярной серии «Библиотека поэта» был издан первый при советской власти сборник его стихотворений. Впечатление, которое произвело это издание на читающую публику, было подобно взрыву. Советская интеллигенция увидела в его стихах отдушину, хоть все они и были посвящены царскому времени. Однако это был тот эзопов язык, которого так не хватало советским интеллектуалам. Стихи заучивали наизусть. Их передавали из уст в уста. В интеллигентской среде они стали своеобразным паролем в системе «свой – чужой». С ними происходило примерно то, что в свое время случилось с грибоедовским «Горем от ума». А когда Галина Вишневская исполнила ораторию Дмитрия Шостаковича на слова наиболее известных сатир Саши Черного, то в фольклоре появилась удивительная формула, отражающая отношение интеллигенции к социалистическому реализму в советской культуре: «Нет у нас ни Черных, нет у нас ни Белых – одни серые».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: